【雅昌专稿】俞杨NISKY:“超拼贴”里的奇幻狂飙

2017-12-02 10:41:31 未知

导言:

很难用通常意义上的“艺术家”来定义俞杨这个年轻人。在现当代艺术中,不乏用绘画作品表达音乐性的艺术家,但他将乐谱的那些数学的形式美感直接应用于绘画;也有不少优秀的艺术作品有文学性,但他又将文学的叙事性打碎,融合了历史和神话,构成一幅奇幻景观;还有不少大师使用拼贴的手法,但俞杨又将音乐、文学、电影、书画巧妙地进行一种干预式的融合,实现了他独有的“超拼贴”。

俞杨NISKY在杜梦堂个展“幻视”现场

在他的作品中既可以看到那些巧妙的假借和变形,又能感受他带有哲学性的各种幻想:“巴别塔如果建成是否会形成另一种恐怖主义”、“科学与知识带给我们哪些新的束缚”、“英雄是不是大众的提线木偶”、“死亡消失会怎样”……Nisky是俞杨为自己创造的别名,取自他最喜欢的两位电影大师Federico Fellini和Krzysztof Kieslowski的名字结尾,以此来表达对他们的敬意,这个酷爱阅读、音乐、电影的年轻艺术家,将脑中的知识和幻想以这些命题的方式呈现在画面上,就构成了这种充满隐喻和幻视的作品。

俞杨NISKY在上海杜梦堂的展览现场

俞杨NISKY为2017个展在杜梦堂外墙创作的墙画

雅昌艺术网:你的作品中有很多音乐、电影的元素,你也曾把自己这种独特的表达方式称为“超拼贴”,这个概念也是从音乐方面借鉴而来的,你如何完成这个概念在绘画语言上的转换?

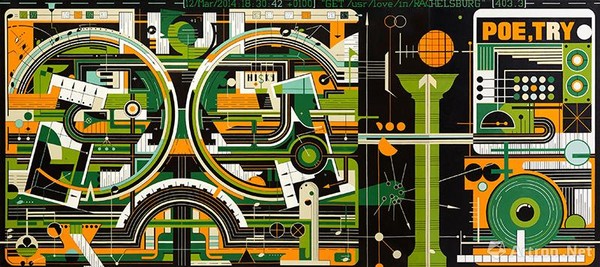

2016 NISKY - Phosphenes 幻视_125x80cm

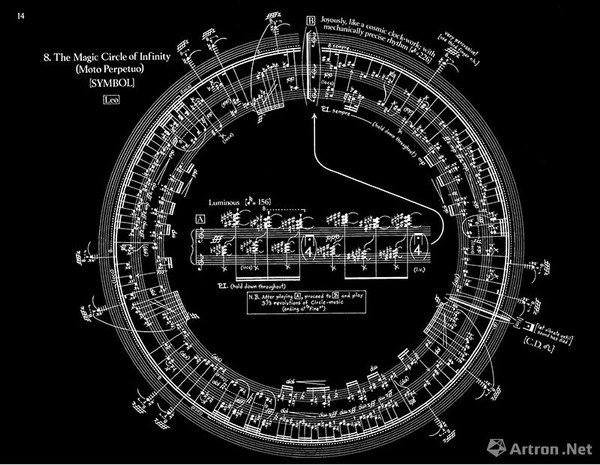

斯托克豪森

俞杨:我小时候就喜欢书籍和电影,开始绘画创作后,想到把以前看到、听到和感受到的糅合在一起,于是逐渐衍生出“超拼贴”的概念。这个概念是受到上世纪五六十年代德国先锋派作曲家斯托克豪森(Karlheinz Stockhausen)的影响,他曾想象有一种能够利用这个世界上的流行音乐和艺术音乐全部总和的“宇宙”艺术,1966年他创作的电子音乐作品《远程音乐(Telemusik)》就包含了各种预先录制好的民族音乐—日本雅乐、巴厘岛音乐、中国音乐、匈牙利音乐、甚至秘鲁的舍皮布(Shipibos)……为基础而创作的。这些“现成的材料”与原先创作的电子音响结合在一起,并且通过电子化手段把某个材料中的一个结构要素强加到另一个中去,实现彼此间的“互调”,形成一种全新的音乐形式,整合成一个更高层次的“统一体”。一般的音乐是把音轨进行叠加,而他要进行电子干预,原有的音乐素材就发生了变形和融合。斯托克豪森把这种技术看作是“超拼贴”,认为电子的互调作用使得作曲家能够“超出拼贴的界限”——即超出两个或更多个没有联系的实体的简单并置——而达到完全的“渗透”,后来我就想到在绘画创作中借用这种手法。

雅昌艺术网:在你的画面中,似乎还能看到一些非洲原始艺术、波斯细密画等不同文化的元素,这些灵感是从哪里来的?

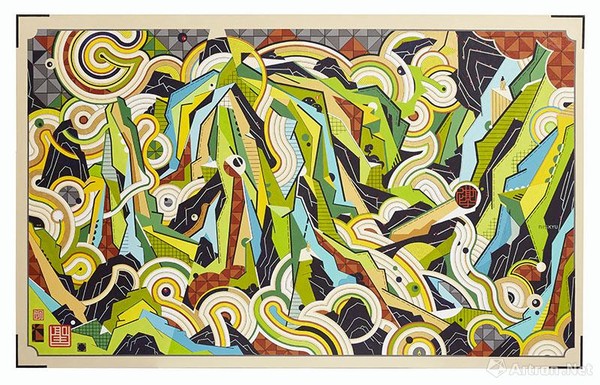

2013 NISKY - Wake of Zipechsca Garden 斯比切斯卡园的晨醒_125x200cm

2014 NISKY - Ulyseex 尤利西斯_125x200

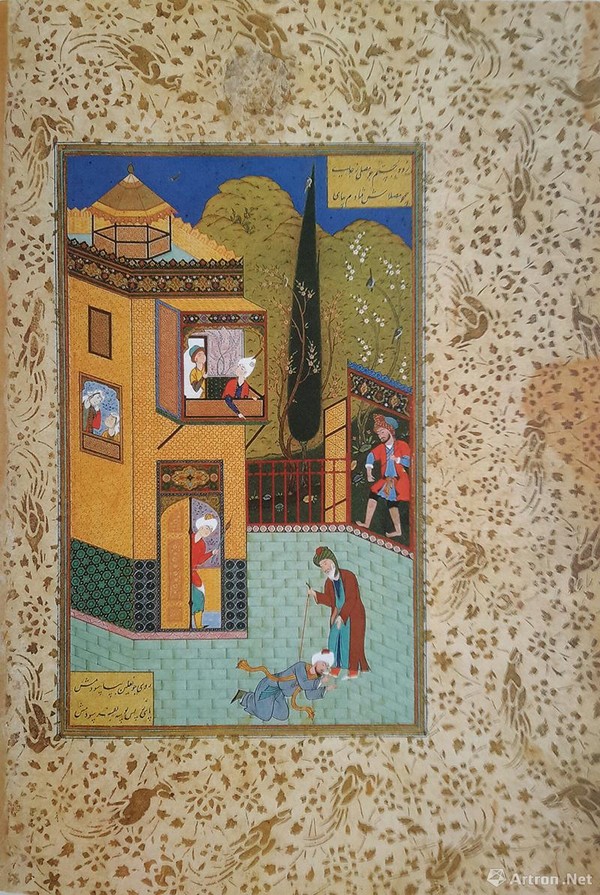

俞杨:从立体主义开始逐渐了解到非洲艺术,后来研究很多非洲木雕,那种结构简单的力量感给我很大震撼。同时我又发现,中国甲骨文的形状、结构和力量感与这些非洲木雕形成了有趣的呼应,都是强调结构的力量,去除那些琐碎的元素。我喜欢波斯细密画早期作品是因为他们的透视法,当时波斯的透视法还非常平面甚至死板,以我们今天是视角来看,或许这是一种蒙昧状态,不了解透视关系,而只是复制眼睛看到的状态,但在我看来恰好创造了不同的空间感。遗憾的是,西方的透视方法流传进来之后,这种珍贵的表达方式逐渐消失了,这也从某个角度诠释了知识的丰富对人的束缚,非洲艺术、波斯细密画这些朴素美在现代性的蔓延中消失殆尽。

波斯细密画

2017 NISKY - Our Ancestors VI “Overload Rain Vapour” 我们的祖先 VI “过载的雨汽” _135 x 220 cm

雅昌艺术网:回到我们关于音乐和绘画的讨论,你对两者都很有研究,也曾组建过乐队,在这两种艺术形式之间,你的态度有什么不同?

俞杨:绘画是喜欢,音乐是爱。大学的时候我组建的第一支乐队玩英伦摇滚,后来在音乐和绘画两条道路上,我发现音乐的创作需要更多协助,创作、演奏、录制等需要更多资源,自己的很多表达和想法会受到制约,绘画只需要一个人,可以做到完全自我的表达,于是选择绘画作为创作的主要方向。

雅昌艺术网:在你的绘画中可以看到和音乐的诸多相关性,在美术史上有很多艺术家强调绘画的音乐性,你的作品中是如何将音乐和绘画联系起来的?

俞杨:我记得大学时看到斯托克豪森的乐谱,突然发现乐谱的图像有很强的形式美感。这些乐谱出自于“整体序列主义”时代,所有的音符都经过严格的数学推算,形象上就像绽放的花朵,如同蝴蝶和蜜蜂在花丛中飞舞,有的像远航的船只,在结构上给我很大启发。

俞杨第一次看到的斯托克豪森的乐谱

乔治克拉姆的作品

从古典音乐到整体序列主义,在乐谱的图像上发生巨大的变化,古典音乐是追求曲调和旋律的和谐,譬如贝多芬的交响乐在听觉上给我极大的享受,但是乐谱图像上却没有那么强的冲击力。上世纪五六十年代兴起的“整体序列主义”,却首先追求乐谱本身的数学性,这种音乐在听的时候会偶尔产生不和谐的音调,让人产生一种创作的随意感,不料乐谱本身这种精密的数学计算让人叹服,音符本身就有了图像化的可能。

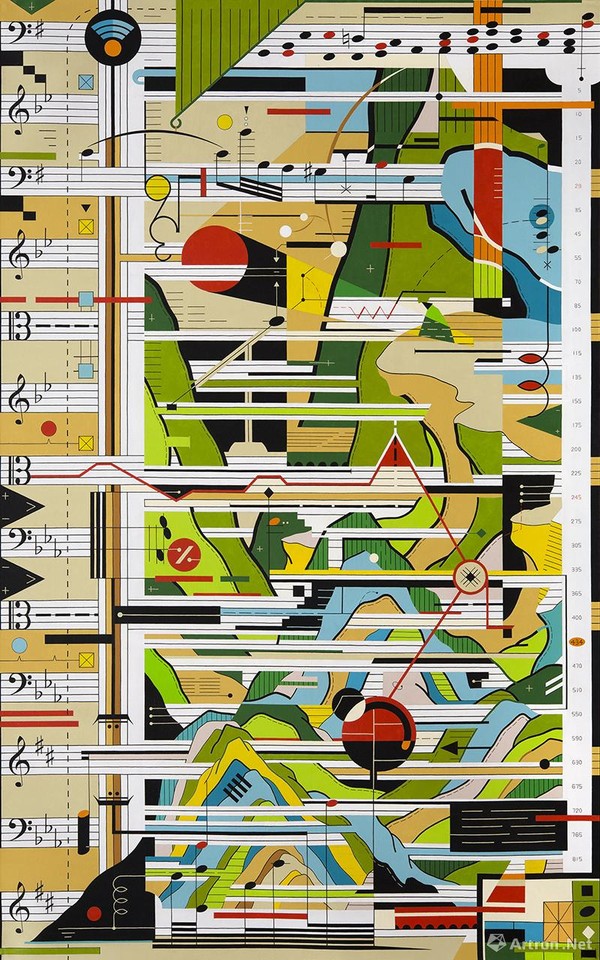

2017 NISKY - Glassia I "Farewell" 格拉思伊娅 I “送别”_200 x 110 cm, 200 x 110 cm

(横屏观看)

杜梦堂个展现场

除了乐谱的图像,我在最新的作品中还试图呈现“另一种音乐性”。这幅作品在人物形象上有立体主义的影子,整体结构上如同一个叙事的乐曲,中间的竖线如同乐章的节奏。在画面最左边红色的部分,抬着手的人形轮廓,如同乐章的序幕,象征着未知。第一个白色的人,那是被群体推举出来的英雄,前去对抗或探索这种未知。其他人顶礼膜拜,纷纷演奏着乐器歌颂英雄。右下角的女性在流泪,那是他的情人。仔细观察可以发现,这个英雄的四肢都拴着线,如同提线木偶,从另一个角度解读,英雄又是被公众裹挟和绑架的。后半部分是命运女神与英雄的对话,预示着最终归于黑色的平寂,也是死亡的终章。

我很喜欢英格玛·伯格曼的室内心理剧,像《秋日奏鸣曲》,人的情绪在封闭的环境中流动,以后这件作品还会像长卷一样展开,第二幅的主题我也想好了,这个被推选出来的英雄在第一幕中走向死亡,第二张作品则做了另一种假设:没有死亡会怎样。人们依然会有疾病和痛苦,但是无法死去,那时的社会会变成什么样子?譬如殡葬行业消失,医疗行业也会发生变化,根据这个幻想,我的第二部作品就是《寻死俱乐部》,有很多奄奄一息无法治愈的人,只能忍受痛苦而无法死去。于是有投机商人开办了连锁的寻死俱乐部,分成“醉生部”和“梦死部”,让人们感受死亡的快感,这时我们才能体会到死亡对生命的价值,没有终点的旅程会显得很恐怖,于是我选择用作品来反思死亡与生命的关系。加缪就认为,“真正严肃的哲学问题只有一个,那就是自杀。”刚刚去世的电影导演阿巴斯也认为,自杀是对生命的反抗。

雅昌艺术网:你在阅读和音乐的选择上似乎与众不同,更偏爱“文艺”类型的作品。为什么会对这类作品感兴趣,又如何看待这段文化史?

俞杨:从高中开始,我就开始看博格曼、塔可夫斯基,我觉得高中时最适合看一些不一样的东西,在那种压力之下,可以更快地吸收知识。我最初接触英伦摇滚,后来到法国电影,再到北欧、东欧、意大利的电影和音乐作品。我2005年进高中,那时欧洲的电影和音乐资源也更容易获得,亚洲的音乐和电影反倒是近年接触得多起来。

2015 NISKY - Cantos of Cologne 科隆诗章_200x125cm

在历史上,我觉得有三个很酷的时期:上世纪一二十年代、五六十年代和九十年代。一二十年代是现代主义美术和音乐诞生的伟大时期,二十年代德国的默片也很酷。五六十年代,二战刚刚结束,年轻人很无聊,开始想做一些不一样的东西,整个世界充满了创造力。比如说合成器的出现,刚刚开始这项技术并不成熟,这种局限和束缚反而促进了创作者的创造力。到九十年代英伦摇滚复苏,诞生了很多伟大的乐队。其中最让我着迷的是五六十年代,这段历史有更多启示性,几乎每天都有新的音乐理论诞生,注释可能比乐谱本身还复杂,那代表了一种挣脱和反抗的高峰。

《瑟堡的雨伞》剧照,这一时期的电影在色彩上给了俞杨极大启发

Archigram的作品,在俞杨看来这是60年代中后期流行文化与色彩的集大成者

2016 NISKY - God's Vibration 神的颤音_116.5x116.5cm 116.5cmx80cm

给我影响很大的是The Beach Boys,里边有一个核心人物Brian,他是三兄弟的老大,几乎是一个人对抗披头士那些天才。加州冲浪音乐几乎都是假声演唱,他的这种唱法非常酷,也会把很多古典音乐的曲式用在自己的音乐中, 他们有一首单曲《Good Vibrations》,就是把巴洛克的曲风融入到自己的作品,我也创作了《God’s Vibration(神的颤音)》,也算是一种致敬。

雅昌艺术网:你似乎对实验性非常着迷。

俞杨:我甚至连数学题都要找一种跟别人不同的解法。小时候我很喜欢张雨生,却不喜欢大众耳熟能详的作品。其实大众对他有很多误解,最流行的歌都不是他写的,但他实际上是一位伟大的创作型歌手。很多想法非常超前,但当时并不为大众接受。1994年他有一张叫《卡拉OK.台北.我》的专辑,里边采用了很多实验性的创作手法,比如录制一段卡拉ok中女声唱歌,叠加在自己歌曲中,或者制作一首9分多的流行交响,结果卖得很差。我就很偏爱这种实验性。

雅昌艺术网:在你的作品中充满了幻想,这种幻想的灵感源头在哪里?

2016 NISKY - To the White Romance 白罗曼司_125x200cm

《芳名卡门》里的镜头

俞杨:平时在路上、地铁里,我就会在脑海中编织很多幻想和故事,逐渐积累成创作的素材。每次创作前,都要先取一个名字,我相信好名字能激发创作灵感,然后再从我的灵感衍生出图像。比如这幅《白罗曼司》,就是先有中文名字,听到这个名字,让我产生了一种宿命感,于是描述了一种六十年代,单声道向立体声前进的状态,整个画面像一部载着老式电台的公共汽车,整个画面和当时的专辑封面类似:上面是一个颜色条,下边附一张图片。也呼应了那个年代。如同一杯鸡尾酒,把不同风格调和起来,例如在画面右下角一只手源自戈达尔的电影《芳名卡门》,一个男人无望地抚摸着满是雪花的电视屏幕,很多影评认为这是电影史上最无望的镜头,使用在我的画面中,也可以看作是对遥不可及的理想充满叹息的抚慰。

《白罗曼司》在形式上借鉴了当时的音乐封面

雅昌艺术网:你在作品中具体如何实现这种“超拼贴”,又是如何完成这种改造呢?

俞杨:以《圣山图》为例,我就把中国青绿山水和戈达尔 (Godard) 的电影《法外之徒》中的麦迪逊跳舞场景结合起来。

我很喜欢大小李将军,尤其是《明皇幸蜀图》,于是以青绿山水为起点,入手研究山石的构造,在《圣山》这幅作品中把结构性很强的块面结合在一起。山水画和跳舞的场景似乎没有共性,但通过简要分析,我们还是可以收获共性进行“改造”,诸如,“那是云在山顶盛开的礼帽”,“山被烟雾打了死结”,这样充满“自动书写”意味的句子。不过,我们需要的是“渗透”,“句法结构”上“完全的渗透”﹗

2015 NISKY - Holy Mountain 圣山_125x200cm

《法外之徒》代表着戈达尔的一种独特的创作面貌,即在极少的拍摄预算、极为有限的拍摄时间的限制下,如何激发与调动自己更大的创作潜能。《法外之徒》里有两次让人印象深刻的“文体转换”:第一次是奥黛尔、亚瑟与弗朗茨在酒馆中的“一分钟沉默”。这是让人匪夷所思的一幕,戈达尔通过对声音的抽离制造出了一种凝固的“时间碎片”般的断层,它指出了“间隔、空间与事物间的静默”6,而碎片,成全了所有的不完美。另一次出现在第63分钟,弗朗茨与奥黛尔的谈话。仅仅依靠弗朗茨一个再普通不过的眼神移动,戈达尔漂亮的完成了一次电影书写上的“文体转换”:从由对话贯穿的记叙文转换成图文并茂的说明文(通过弗朗茨的表情与手势)。我从《法外之徒》的舞蹈场景受到启发,戈达尔在镜头前从长相、发型、衣服与舞姿这些不同的细节角度得到了多种不一样的景深范畴,通过不同范畴的“渐变”,形成了一种更为立体的“多重景深”。这种“多重景深”代表着一种透视手法,而我则想将它中国传统与山水画中的“散点透视方法”进行融合。因为《法外之徒》中的“多重景深”是基于“近大远小”的常规透视法则,而中国山水则为“散点透视”,将这两种透视直接融合毫无意义;所以必须对“多重景深”再进行“句法结构”上的改造。我选择的是做“逆行”处理,由此形成一种“近小远大”、“近虚远实”的效果。于是这次融合的重点就成了:如何在“散点透视”的大背景下进行“近小远大”的透视重塑。最后,就有了《圣山》这副作品,画中《法外之徒》中的人物蜕变成一座座山峰,哥特式的峰顶被调和在用立体主义手法构造的山形上,充满着“乡愁”气息。

雅昌艺术网:你是如何理解这种“乡愁”的?

2016 NISKY - Miss Flower 密思·弗劳娃_121x188cm

俞杨:我妈看完《Miss Flower》这幅作品之后,上街买菜的时候都会觉得花、电线杆像音符一样,慢慢扩展到我们日常生活中,地板上的木纹也可以像五线谱,每个人的脚步就像各自不同的演奏,以此唤醒我们生活中被忽略的诗意,这也就是我所说的“乡愁”。

雅昌艺术网:你似乎从神话和历史中获得很多启发,也将各种隐喻融入自己的作品中,能具体谈谈吗?

俞杨:罗兰·巴特的《神话学》给我很大启发,里边任何一篇文章都能颠覆我们的认知,比如有一篇《漂白剂与洗衣粉》,漂白剂会把一切东西变成白色,如同发生一场侵略战争,而洗衣粉像卫士一样,保留原来的颜色而去除污渍,罗兰·巴特就从这些日常经验中找出大众文化的行为规律,揭示其影响力看不见的边界。读到罗兰·巴特,我突然发现原来可以这样看待世界。

2014 NISKY - Babel Orphan 巴别塔孤儿_162x162cm

有一幅叫《巴别塔孤儿》,哈内克有过经典的表述:任何理想主义发展到极端可能就变成恐怖主义,所以我觉得巴别塔的理想如果成功了也是如此,于是有了这幅作品。我假象地球上有七类人,每一类人脸上都有特定的标志,比如说好人脸上有一粒痣、坏人脸上有一道疤,似乎变得更容易控制。在语言方面,他们使用的语言很像《1984》中的新话,只有简单的概念,而没有那些复杂的比较级、形容词。这幅作品就像一篇论文,基于“任何理想主义发展到极端可能就变成恐怖主义”的观点,进行详细的阐述和设想。

2014 NISKY - Rachelsburg 蕾切尔茨堡_125x200cm

俞杨为《蕾切尔茨堡》准备的草稿

这个系列的另一幅作品《蕾切尔茨堡》,是根据我朋友的名字Rachel加上“berg”一个很德国的后缀,就变成了地名,从整体效果上来看这件作品像一幅地图,分成四段,我在里边描述了24种生活状态,标识了24个家族族徽一样的纹样,每个家族都有自己的势力范围,里边有200多个地名,都是由我喜欢的人名、词语进行改造而成,比如斯托克豪森等等。这张作品又像一本打开的地图册,中间有书脊,图像里的人如同被囚禁在书中,这也在表达人类对书籍的态度,或者书籍与人类的关系,我们可能成为知识的囚徒,所以会看到画面中被缠绕的渺小的人类形象。

这幅作品里另一个重要主题就是“神话与历史,语言与符号”。希腊神话中有很多惩罚,亚特拉斯被宙斯降罪,扛起整个苍天,西西弗斯则要不停地推石块。我把两个神话人物并置在一起,让亚特拉斯扛起一个星球——索拉里斯星,西西弗斯不停地要推下去。在这组图像的下边还有一个人物——坦塔罗斯,也是被宙斯惩罚的诸神之一,当他口渴的时候水位就下降,想吃果子的时候树就会上升。这就构成了一个神话模型:亚特拉斯扛着索拉里斯星,保护坦塔罗斯,西西弗斯成了一个不停推球的谋杀者。

2015 NISKY - Substance Decomposition 物质消解 _125x200cm

雅昌艺术网:你第一幅真正意义上的创作是哪张作品?早期的作品似乎有一种更加密集的感觉,为什么会选择这种创作方式?

2011 NISKY - Nine 九_160x250cm

俞杨:我第一幅创作是2012年前后完成的《九》,大学毕业时的创作。大学时上课觉得无聊,就喜欢在笔记本上画一些密密麻麻的东西,累积了很多素材。毕业创作就决定用这种方式,用了9天完成这件作品,于是起名为《九》。“画满”来自于面对白纸的原始冲突,就是想把它画满,然后逐渐开始做减法,从而形成完整的构图。挣脱这种密集感,也是我成熟的轨迹。以前基本上是涂鸦,冲破密集对我的束缚,才会有更多的可能性。

(责任编辑:江静)

注:本站上发表的所有内容,均为原作者的观点,不代表雅昌艺术网的立场,也不代表雅昌艺术网的价值判断。

春雨斋主人房茂梁:“好运气”的90后古玩经纪人

春雨斋主人房茂梁:“好运气”的90后古玩经纪人 周杰伦都要去的伦敦弗里兹,到底有多火爆?

周杰伦都要去的伦敦弗里兹,到底有多火爆? 徐冰:地球上不能解决的艺术问题,去外太空换个新角度

徐冰:地球上不能解决的艺术问题,去外太空换个新角度 悲伤之外,是希望生长的地方

悲伤之外,是希望生长的地方

全部评论 (0)