张大千泼墨泼彩形成的内在理路研究

2019-08-20 07:29:14 未知

张大千泼墨泼彩形成的内在理路研究 | 【荣宝斋·物华天宝】

文 /周芳利

张大千泼墨泼彩绘画风格的形成有其内在理路,其实质是对中国画笔、墨、色传统关系的重塑。张大千以对画面视觉性的关注为基础,削弱画面中线条的地位,强化墨与色的表现力,最终超出了中国画“笔主墨随”的传统程式。同时,墨与色的平面化趋势造成画面从三维空间向二维空间压缩,强化了画面的形式感以及墨与色本身的情感表达力量。上述变化是从传统笔墨语言中实验、改进而来,泼墨泼彩绘画风格与其传统画风之间具有紧密的联系,以“保守”“现代”等带有价值评判的词语对其两种风格进行划分是不合适的。

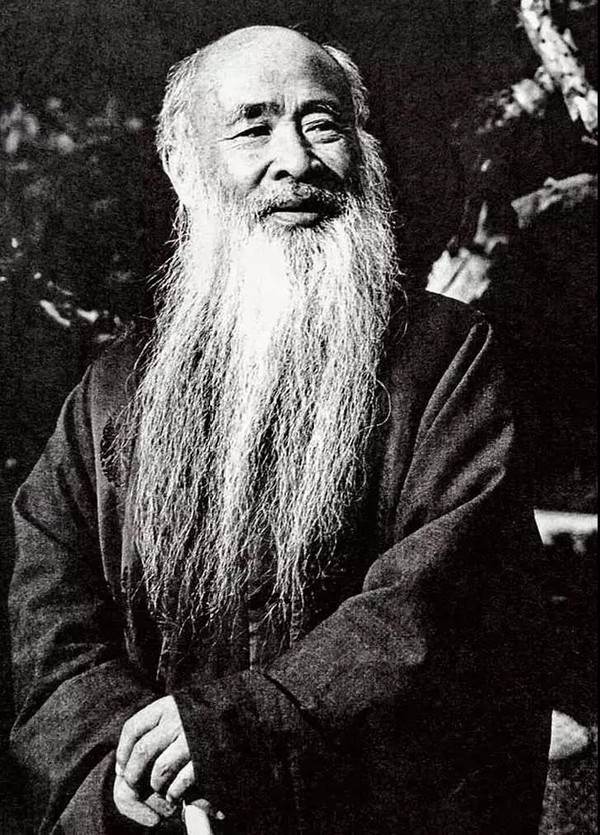

张大千像

当下研究者对于张大千艺术历程被分为传统绘画风格和泼墨泼彩现代风格两个时期的观点是一致的。研究者普遍认为,张大千前一阶段的绘画历程中,敦煌风格的色彩及构图、宋代山水的笔墨表现、景致营构和图式安排等因素对泼墨泼彩风格的形成影响极大,来自西方抽象绘画艺术的影响也值得关注;除此之外,研究者在其前后两种风格之间的关系问题上,更倾向于认为它们之间的差别远远大于其共性特征。

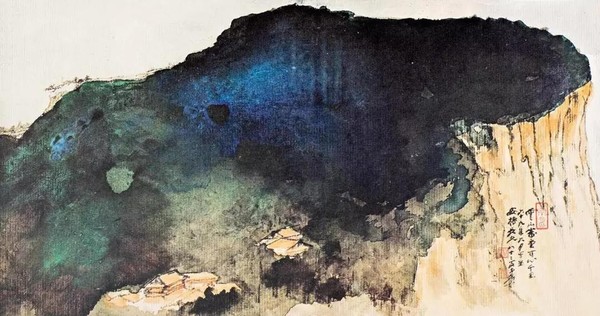

张大千 泼墨山水 68cm×36cm 1980

但上述观点有将张大千艺术生涯生硬割裂的危险,它忽视了其绘画发展过程所具有的连续性和内在理路。泼墨泼彩绘画风格的形成并不是一蹴而就的,而是经过了长期的沉淀。本文将重点以中国画的基本元素——笔、墨、色以及空间关系等要素为着眼点,对张氏前后两种风格之间的内在联系展开分析。

一 泼墨泼彩绘画是对传统中国画中 笔、墨、色关系的重塑

泼墨泼彩绘画风格是张大千为完善个人独特的艺术面貌而形成的。在此之前,他一直规矩地临摹古代绘画作品来学习传统绘画技法。二十世纪五十年代开始,他试图打破传统绘画的程式,着手建立一种独特的个人风格。在这一过程中,张大千把画面的视觉性放到了更为重要的位置。他削弱了画面中线条的作用,强化了墨与色的表现力。这一变化溢出了传统笔墨的观念系统,同时又与传统中国画保持了千丝万缕的联系。有趣的是,这一变化是以强化传统中国画的某些特征来实现的,并非是简单地对西方艺术的吸收、利用。

张大千 黄山西澥门 114cm×34cm 1980

(一)传统笔墨关系的重塑

笔墨关系是传统中国画永恒的主题。在初入画坛之时,张大千就已认识到“用笔”在整个中国画系统中的基础性地位。作为笔的表达,“书法性线条”一直是中国画最具特色的元素,甚至高于墨法而存在。他的两位老师——曾熙和李瑞清都是以书法名世,张大千“书画同源”的观念正是从此二人处习得。曾熙尝曰:“余之画,其画?抑书也?将与天下之能读髯画者质之。”现藏于美国波士顿美术馆的八大山人作品《临徐渭荷花图》中,曾熙的题跋亦谈到李瑞清对“书画同源”的态度:“此清道人藏八大山人第一妙迹也。赏置之卧室,客有能赏八大画者,引至榻前,激赏以为乐……道人诏之曰:‘八大无篆书,此数茎荷柄,即篆书耳。’张生尚能记其遗事……”曾、李二师对“书画同源”的观点对张大千的影响是直接而深刻的,他曾在不同的场合阐释“书画同源”的重要性。例如他在作于一九八一年的《红叶小鸟》中题跋曰:“八大山人题其所画有云:‘吴道元学书于张颠不成,移而学画,画乃大进。’可知画法兼之书法,予守此语,以为圭皋。爰。”

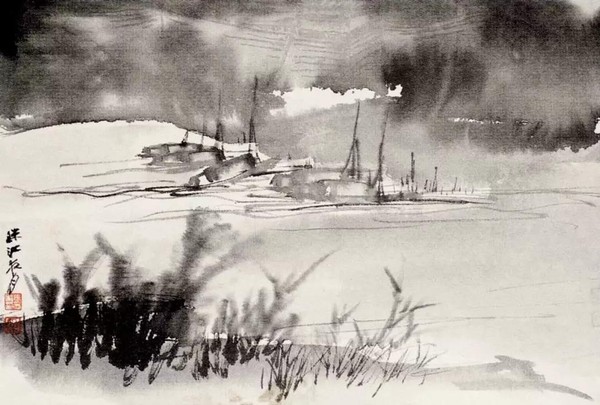

张大千 青绿泼墨山水 42.6cm×83.5cm 1965 台北历史博物馆藏

如果将张大千习画历程作为一个整体看待,那么他对“线条”的认识有一个逐渐转变的过程。从二十世纪二十年代初入上海画坛到二十世纪四十年代,张大千对中国画线条的理解日渐深刻,尤其是面壁敦煌三载,他对唐、宋壁画进行了系统性研究,还原了一度被遗忘的古老的用笔法则。巨大的画幅,铁线银钩般的线条,加之对色彩的恢复,并结合了构图繁杂、细密等特点,使得对绘画视觉性的关注成为张大千绘画创作的努力方向。

实际上,中国画中“线”的束缚力与它的表现力一样强大。中国画历史久远,用笔已形成非常成熟的程式法则,对其理解越深入,反而越难形成自我独特的面目。而对任何用笔形式的变革都是极为艰难的,尤其是在传统绘画体系内变革的绘画大师们,多是以削弱用笔的程式来实现自我风格的塑造:黄宾虹以“积点成线”的方式破除笔与墨之间的隔阂,实现“笔墨氤氲”的效果;傅抱石以散峰笔法来替代线与墨的传统关系;李可染干脆不用线,而是采用层层积墨与素描画法相结合的方式获得突破;作为中西方绘画融合的代表,林风眠与吴冠中强化对画面形式感的关注并抛弃了传统的书法用笔;黄胄则是以速写式的线条形成自我风格……诸如此类,无不说明用笔程式已成为艺术大师自立“面貌”的重大阻碍之一。

张大千 蜀楚胜迹之一、二 35.7cm×24cm×2 1962 台北历史博物馆藏

张大千曾不止一次地强调个人风格对于一个画家的重要性:“初学必循规蹈矩,熟练后应不拘成法,发挥个性。”虽然在泼墨泼彩风格形成之前,他一直被认为善于临摹而少自我风格,实际上,他是将“习古”与“求独创”两个阶段进行了时间上的界定,只是他前一阶段的时间跨度远远大于同时期的其他画家而已。

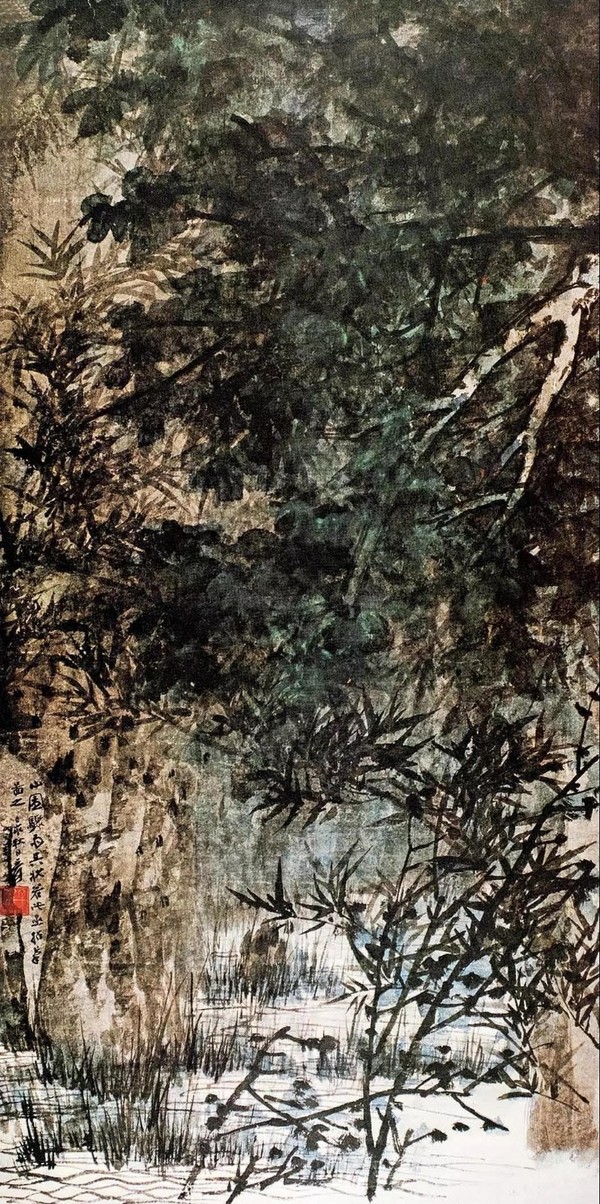

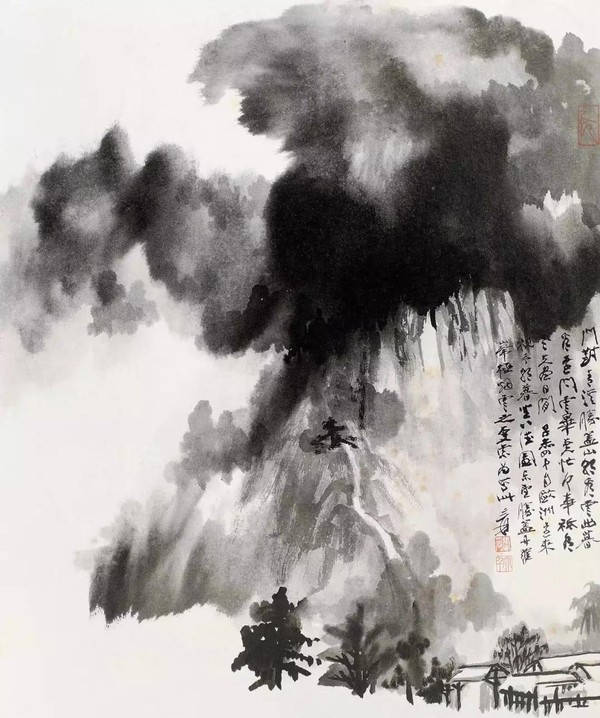

张大千 山园骤雨 81cm×162cm 1959 台北鸿禧美术馆藏

离开大陆后,张大千面临“习古”与个人风格之间如何取舍的问题,而其实质就是对待“书画同源”的态度问题。张大千最终与同时代绝大多数艺术大师一样,放弃了“线”在绘画中的统治地位,大大强化了墨的比重。例如在一九五九年创作的《山园骤雨》中,他大胆地取消了传统的“三远法”构图,压缩了画面的三维空间而趋于平面化。画中最引人关注的是以氤氲的笔墨来表达空气中的湿润朦胧之气,将暴雨突至、狂风大作、树木摇晃的剧烈姿态摄入笔下,为之后更加大胆地运用“墨”提供了经验。在完成此幅作品后,张大千对江兆坤说:“在此之前,我完全临摹古人,一点也没有变。从这张画之后,发现了不一定用古人的方法,也可以用自己的方法来表现。”

张大千 瑞士瓦浪湖 129.2cm×30.6cm 1960 台北历史博物馆藏

《山园骤雨》一作往往被研究者们认为是张大千泼墨泼彩风格形成的开端。在此画中,笔墨虽然在表达上更接近真实的视觉感受,但其程式格法还没有明显脱离传统。张大千创作于一九六〇年的《瑞士瓦浪湖》则较之前的作品走得更远,其墨法脱离了传统“笔主墨随”的原则。“墨”已脱离了线的控制,成为画面中的主体,而勾勒山体的几根线条的作用仅在于向观者交代山势的大致走向,墨的自由性表现得更加强烈。在一九六四年至一九六九年这段时间里,张大千对泼墨泼彩技法运用得越发熟练,画面风格也日渐成熟,此一时期作品中“墨”成为画面的绝对主角,而线条成为陪衬或作为呈现画面细节之用,如《李白诗意图》《蓬池飞瀑》《摩诘山园即景》等;而在一些更具抽象性的作品中,几乎已经见不到传统线条的存在,其代表作品有《瀑》《阿里山晓望》等。

(二)笔与“彩”关系的转变

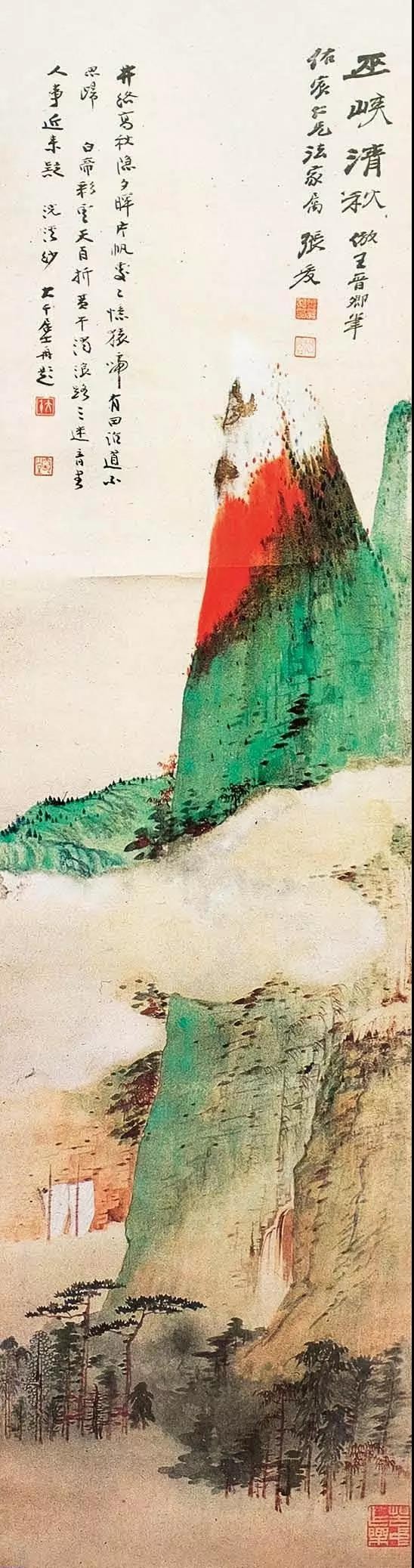

张大千 巫峡清秋 29cm×107cm 徐悲鸿纪念馆藏

如果将传统中国画对墨的使用称之为“限制”,那对色彩的态度则应叫做“排斥”。“色彩”在中国画发展的历史中是被逐渐边缘化的,尤其是在明清时期。色彩在传统工笔画中运用较多,但很少在写意山水画中出现。重彩的晕染过程中,因见不到“笔痕”,遭到了讲究中锋用笔的传统国画家的排斥,认为“具其色彩,则失其笔法”,即色彩在画面中所占的比重越大,其“笔”的特性就会被削弱得越多。至于在“没骨法”中,线条的存在已是可有可无了,因此,“没骨法”一直是中国画的旁支,大多限于表现色彩艳丽的花卉,山水画作品的数量少之又少。张大千在赴敦煌之前,已经对“恢复中国画色彩”这一问题产生了兴趣,他曾创作了一批名为《巫峡清秋》的色彩浓丽的绘画作品。张大千从敦煌归来的成果,一为线条,一为色彩,而如何将二者与自己的创作相结合是他在很长一段时间内研究的课题,并创造了一批将色彩与线条完美结合而特色各不相同的作品,如《鱼篮大士像》《采莲图》《唐宫按乐图》《春灯图》《仕女拥衾图》等。实际上,这些作品依然处于不断摸索与实验的过程中,因为这一时期他同时展开了对南北宗、民间画风和西方艺术元素的吸收并进行着不同风格类型的创作尝试。这些略显杂乱的风格虽有新颖的个人风貌,但依然处于传统绘画风格范畴。在对敦煌艺术风格进行短暂探索后,张大千的兴趣便转向了对“董巨”等更具深厚传统韵味的绘画风格的研究,并深入到创作中去。然而,上述问题依然存在,笔与色之间的矛盾依然没有解决,如何从古人的风格中挣脱出来,自立面目?与对笔与墨的关系的选择一样,张大千最终选择了对色彩的强化,而不得不进一步弱化了线条的作用。

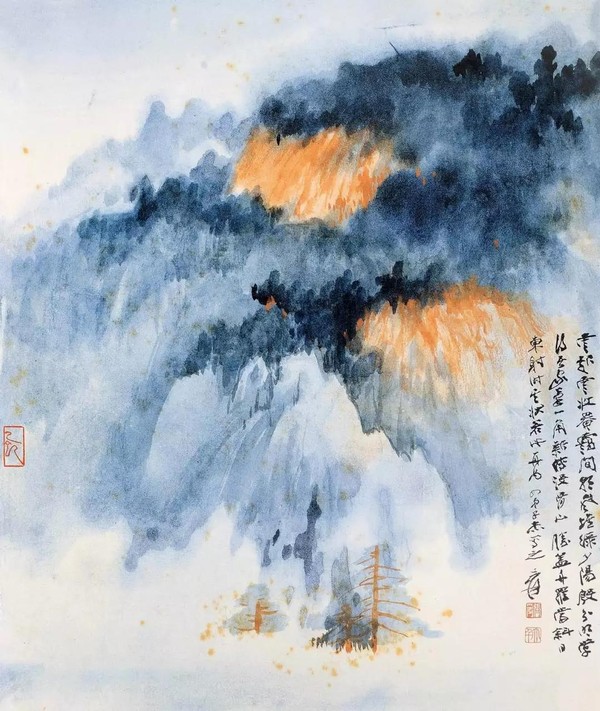

张大千 圣盖丹罗山晓 37.7cm×45cm 1965 台北历史博物馆藏

值得注意的是,从初入上海画坛开始,张大千对笔墨关系的调整一直是按照强化画面视觉效果这个总体要求进行的,这个特征往往隐藏在他的那些看似千篇一律的仿古作品中。他曾在与大风堂弟子的谈话中讲到自己作画的三个重要标准:“曰大,曰亮,曰曲。”按照他的解释,“大”者,角度要大,要开阔。虽然他阐明“大”不仅是指“画的尺寸和篇幅大”,但他可谓是二十世纪绘画大师中执著于大画幅的第一人;他对“亮”的解释是希望作品能够在众多作品中最为突出和醒目;所谓“曲”,是对“亮”和“大”外向型特征的进一步调整,即能让观者感到“余音袅袅,回味无穷”。二十世纪上半叶,即便是传统型的中国画家,对待笔墨的态度已不全是锤炼心性与对情感的表达,他们对绘画的欣赏习惯也不再是置于眼前细细品咂,而是希望作品能够从巨大的展示空间和众多作品中脱颖而出。因此,张大千将“亮”和“大”的标准前置,而“曲”的意义只是希望观者能够在画面前停留更长的时间而已。这三个视觉标准贯穿于张大千的整个艺术生涯。

张大千 圣盖丹罗斜照 37.5cm×45.1cm 1965 台北历史博物馆藏

因此,透过张大千变化多样的绘画风格,可以明显看出他对笔、墨、色的处理,都遵循着“强化视觉性”这一原则。泼墨泼彩绘画的面貌虽然更加接近西方的抽象艺术,但实际上是张大千为打破线条的程式化而形成的独特的视觉风格,这是他不断实验、妥协和取舍的结果,这一实验的连续性特征值得相关研究者关注。

二 泼墨泼彩绘画空间关系的转变

张大千泼墨泼彩风格对线条的淡化及对色与墨的强化,涉及到了绘画中空间转变的问题,打破了传统山水画“三远”式构图程式,减弱了画面的空间深度,使构图趋于平面化。墨与彩成为画面的主角,传统皴擦、勾勒技法则成为画面的点缀,对山石、林屋、小桥等细节的描绘被弱化或忽略,观赏者传统的欣赏习惯被打断。虽然此类作品具有传统山水画的名称,但却以屏蔽视觉中真实景象的方式进行呈现,更加倾向于通过墨与色的独立表达来实现绘画的审美预期,既简化画面又不忽略对作品内涵的表达,这就要求画家对画面的构成要素更加讲究,因此,点、线、面之间的关系成为张大千努力思考的方向,也使得他的泼墨泼彩绘画风格与二十世纪八十年代后中国画坛追求画面“形式感”的热潮不谋而合。此外,众多学者所认可的“现代性”,在张大千泼墨泼彩绘画中表现为其与西方现代艺术共同具有的“平面性”,其形式美感的特征就来源于此。

张大千 摩诘山园即景 60cm×126cm 1965

实际上,张大千的泼墨泼彩绘画不同于西方抽象画,也与刘海粟等画家将西方绘画材料纳入绘画中的试验有很大不同。他虽然在构图上趋于简化,画面空间趋于平面化,但依然保持了对水墨以及石青、石绿等材料的技巧性的运用,其意义在于在发挥水、纸、笔、墨、色等材料特性的同时,对中国画的墨与色所传达出来的传统情感进行强化。为此,张大千从中国传统文化中寻找理论支持,将泼墨泼彩绘画的理论根基定位在西方文化中的“抽象”与老子之“道”的结合。

张大千 阿里山晓望 45cm×37.5cm 1965 台北历史博物馆藏

总体来说,张大千泼墨泼彩绘画在情感表达上并没有因为画面的平面性特征而有所减弱。这种以色彩与墨为主体替代传统笔墨语言的绘画技巧,将微观的细节描绘与图式的简化合而为一,形成一种既具有崭新面貌又能够保持传统审美内涵的绘画风格,将墨与色带入到一个可以自由表达的境界。

三 结语

张大千泼墨泼彩绘画无论在绘画技法的独创性方面还是视觉上所呈现的“现代感”方面,都为研究者们津津乐道。泼墨泼彩绘画的形成,始于其削弱线条和强化墨与色的表现,而随着这种变化幅度的加大,使其绘画语言最终超出了传统范畴;而对墨与色的平面化处理和对细节部分的弱化,一方面使画面从三维空间向二维空间压缩,强化了“形式感”,另一方面突出了墨与色的情感表达力量。泼墨泼彩绘画的内在理路在于:从表面上看是受到西方抽象绘画的影响,而实质上是对中国传统绘画的笔、墨、色之间关系的再调整,其动力来源于张大千对画面“视觉性”的重视。这一特点贯穿于其整个艺术历程的始终。

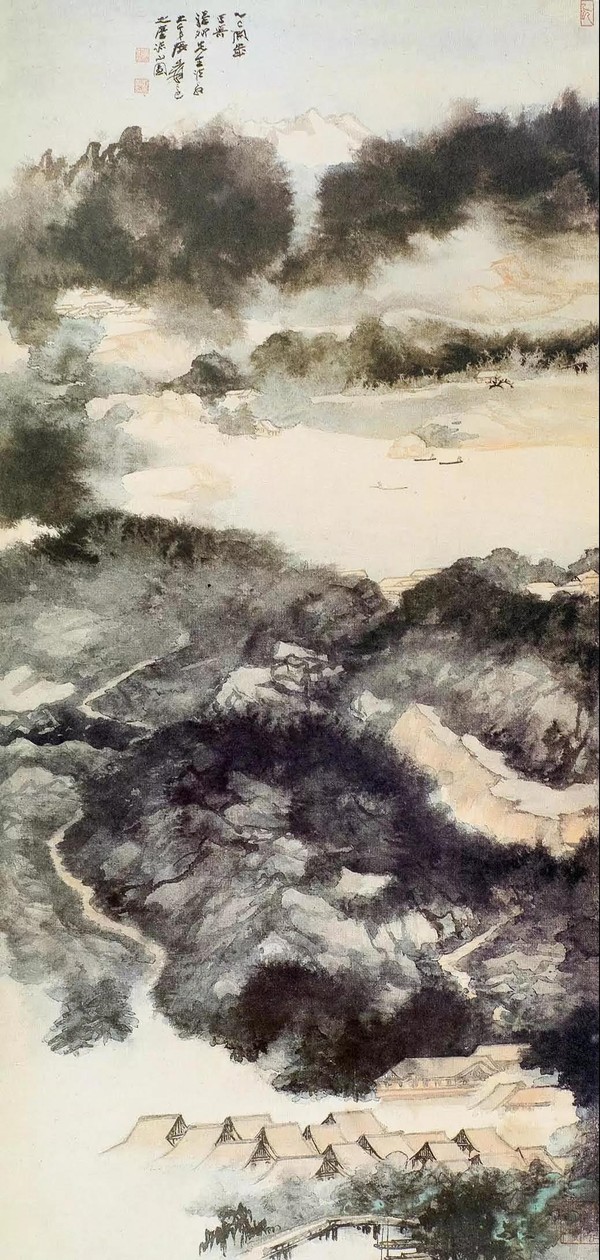

张大千 慈湖图 180cm×90cm 台北中国国民党党史馆藏

如果我们认可张大千泼墨泼彩绘画的形成来源于他对传统笔、墨、色关系的重塑这一基本结论,那么,其艺术生涯中前后两种风格之间的关系更加值得我们关注。泼墨泼彩绘画在视觉上具有的“现代性”特征并不能掩盖其是从传统绘画持续进化而来的事实,而画家本人也将这一具有独创性的绘画技法视为与古人持续对话的过程,强调泼墨泼彩绘画是对其整个绘画体系的延续以及对传统绘画的强烈的情感认同,仅是通过创立“自家法”来确认自己在中国画链条中的地位。

张大千 泼墨山水 43.8cm×59.1cm 1965 台北历史博物馆藏

(本文作者系四川张大千研究中心助理研究员。本文系二〇一三年四川省教育厅人文社会科学(张大千研究中心)青年课题的阶段性成果,项目编号:ZDQ2013-25)

(节选自《荣宝斋》2018-08 总第165期)

(责任编辑:陈小利[已离职])

注:本站上发表的所有内容,均为原作者的观点,不代表雅昌艺术网的立场,也不代表雅昌艺术网的价值判断。

李铁夫冯钢百领衔 作为群体的早期粤籍留美艺术家

李铁夫冯钢百领衔 作为群体的早期粤籍留美艺术家 张瀚文:以物质媒介具象化精神世界

张瀚文:以物质媒介具象化精神世界 翟莫梵:绘画少年的广阔天空

翟莫梵:绘画少年的广阔天空 周杰伦都要去的伦敦弗里兹,到底有多火爆?

周杰伦都要去的伦敦弗里兹,到底有多火爆?

全部评论 (0)