观察 | 区氏传统木作陈列馆 匠心传承与现代演绎的交响

2024-05-26 22:16:37 未知

文 | 裴刚

“过去几十年中,中国古代家具大规模地从乡村流散到城市,这次前所未有的流动是单向的、不可逆的。我们亲历了这个过程,也看到了大量的古代家具实物。它们都与过去的生活相关联,它们离开了故土,也就意味着一种生活离开了,我们在兴奋与懵懂中与几千年的农耕生活告别。”这段文字源自“上座——留余斋藏中国古代坐具展”的策展人邓彬。

上世纪80年代,国外收藏家开始关注中国传统文化,并开始带着猎奇的心态研究中国传统家具,希望能拥有代表中国文化的木作器物,无论从装饰欣赏或生活方式的角度。伴随着传统庭院的消逝,传统家具也被人们普遍的漠视,因其价格低廉,所以大量的向海外流失。据业内行家称:当时仅北京每天出口的漆木家具有100个集装箱。对传统家具认知的断裂,亦是中国文化断裂的缩影,因此中国传统家具对于今天的我们,显得既熟悉又陌生。

曾经建立在文人士大夫趣味的文脉历史,在1840年那段充满硝烟的山河岁月到来之前,发展脉络清晰的如每片树叶上的筋络,何处雄伟何处落寞尽收眼底。在东西方政治、经济、文化的剧烈碰撞下,农耕文明与工商文明的剧烈碰撞,使以文人士大夫理想,作为国家重要的文化意识形态的知识体系逐渐瓦解。面对文化的断裂,使得中国在现代化的进程中,存在着普遍的身份焦虑和文化焦虑。人们也在进退失据中反思,传统木作作为明清、唐宋深厚的文化遗存,其上的线条纹饰,巧妙的榫卯结构,天才般多元的造型,如何被传播?如何让更多的人认识中国木作传统文化?如何激活中国传统文化,建构历史与当代的连接?似乎一时间难以言说,因为都要回到眼前,最踏踏实实的收藏、研究、修复、梳理、呈现、传播......的每一步里。

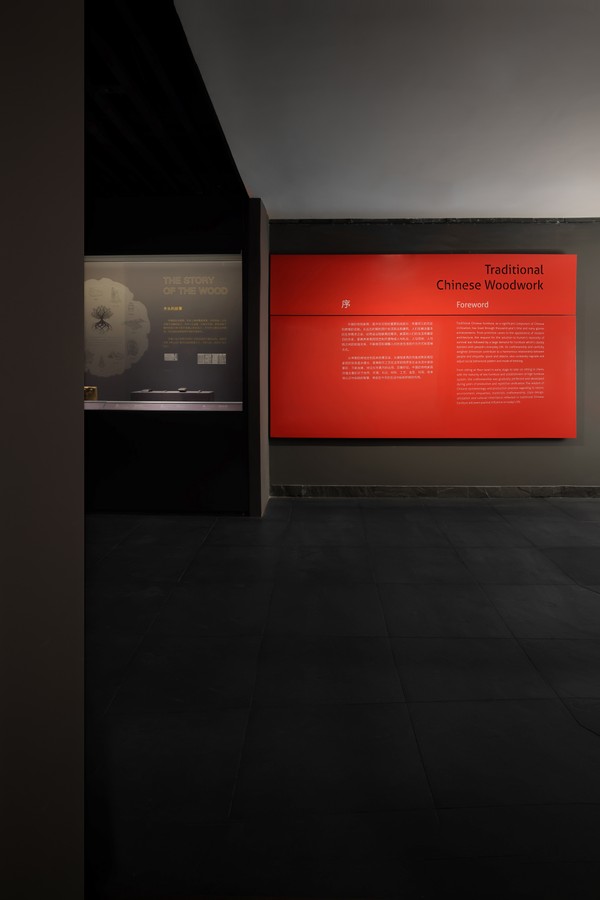

区氏传统木作陈列馆入口

2018年,中山区氏传统木作陈列馆开始建设,耗时5年终究落成。位于广东省中山市的区氏传统木作陈列馆5月22日正式开馆,首个主题展“上座——留余斋藏中国古代坐具展”同期拉开帷幕。陈列馆以收藏、研究和展示中国传统木作及家具工艺、艺术、文化和发展历史为主旨。作为一座民营公益性博物馆,区氏传统木作陈列馆致力于建设成一个让大众了解中国传统木作的文化平台。从历史遗存的文物、文献中展开传统木作的叙事。

区氏传统木作陈列馆馆长、区氏家具总经理区锦泽

“我和父亲区胜春先生自1982年开始收购修复古家具,他也是我国最早一批从事仿古家具制作的业内人士。区氏家具至今成立42年,一路走来,我们对古典家具的热爱一分未减,也常被古代工匠的智慧和技艺所折服。我们越发盼望着有更多人能来了解这些经典的内涵与魅力,感受中国传统文化的美好。于是从2018年起,我们开始筹建区氏传统木作陈列馆,时至今日,历经五年,终于落成。”区氏传统木作陈列馆馆长、区氏家具总经理区锦泽感概中既有开馆之不易,更有对未来的期望。区氏两代人的共同愿望,就是希望把他们对传统木作认知汇集于一馆,并且注入教育、研究的理念和功能。希望来到展馆的观众都可以与这些历经百年、千年的器物产生互动,并从中学习,获得愉悦和感动。

文明的碎片展陈单元

古代家具经过长时间的使用,有些被人为破坏,有些是自然损坏,完整保留下来的为数不多,大部分湮没在历史的长河里了。很长一段时间,古代家具是作为古董收藏品来看待的,完整件更符合收藏的要求,而古代家具残件很少受到重视。但从文物的视角来看,在这些凝结着古代匠作智慧结晶和劳动成果的构件上,可以窥探工艺痕迹、内部结构、形制特征等信息,它们无疑也是古代家具遗存的宝贵财富,值得我们珍视。

区氏传统木作陈列馆从展陈、研究、当代转化深入庞大的传统木作文化体系,更是一个中国传统木作学科的重构。

从第一个展厅宏大叙事的“木头的故事”和“中国古代家具发展简史”展览单元。再具体到“工艺与文化”展厅中的“一把椅子的诞生”展览单元。主题展“上座——留余斋藏中国古代坐具展”展品则来源于中国古代家具收藏家黄定中的私人收藏。机缘巧合由于2019年王世襄书房藏书连书柜整体拍卖,区氏从嘉德拍得王世襄十柜藏书,并按其生前书房样式还原于木作馆。四年后,又从拍卖会上购藏营造学社李庄时期林徽因中国木构建筑手绘稿,也是王世襄旧藏,也牵出一段往事:王世襄年轻时曾在营造学社工作学习过一段时间,营造学社的工作方法有田野调查、以匠为师、科学测绘、规范术语等等,这些方法后来被王世襄用作于研究明式家具,遂取得了有目共睹的成就。如此一来,“学术与文献”展厅就有了两件重要的展品序列,互相映照。

走进木作馆,从灯光到展陈,便将你带入亦真亦幻的“桃源”境地。“上座——留余斋藏中国古代坐具展”策展团队以“桃花源记”的叙事方式把历史与现代关联起来。

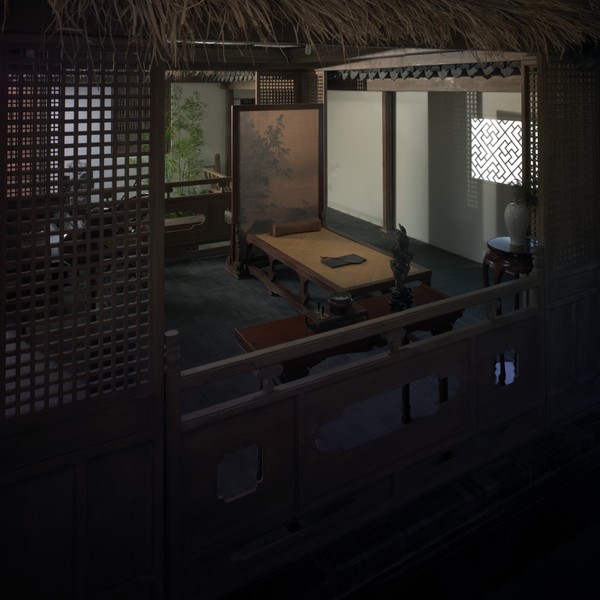

在文人生活体验方面,有白墙灰瓦江南风格的园林,又有文人书房移步换景的变化。在进入沉静的山斋空间,不仅是对古人生活场景的复制,也符合当代年轻人的露营生活方式的关照。据媒体调查,博物馆观展群体75%以上是年轻人,对传统文化的学习需求旺盛,木作馆舒适的参观体验很有亲和力。

从邓彬对国内大部分博物馆的展陈方式观察,大多偏重于学术型或者偏向于知识传授型。因此如何在设计展陈中建立中国人与木头文化之间的叙事关系?建立对传统家具完全没有认知基础的普通观众的认知兴趣,提供了更有观赏性、可读性的氛围,这也是策划团队追求的目标。因为展示难点在于,古典家具小众且学科性强,对大众而言是陌生的。

区锦泽自幼受父亲区胜春的影响,教授如何认识木材,如果视觉上看不准,就以气味来判断。“在欧洲去参观的时候,看到一个气味博物馆,然后就把气味博物馆的理念植入进来,观众也能够通过闻不同木头的气味,产生互动。”

以气味装置的互动方式认识木材

从策展人邓彬对开馆展的整体展陈的线索和观念梳理的角度看,有四个独到的开拓性理念:

“从冷知识到生动体验”是激活传统与非专业群体更据亲和力的需求,也是场馆作为公共教育的功能的诉求。策展人邓彬和十二造物设计团队,希望将一些相对冷僻的知识直观化,比如通过展示不同状态的椅子,让观众看到一张椅子是如何从原材料一步步变成成品的。这种直观的展示方式,不仅让观众了解到传统木作的工艺流程,更能够感受到制作过程中的艺术和匠心。

从冷知识到生动体验 让观众更直观的了解传统木作家具的工艺和文化

“当代语境下的展陈设计”也是区氏传统木作陈列馆从传统到当代的历史视野的转换中形成的。策展人邓彬提到,他们将视野放置在当代语境中,增加了设计思想,挖掘中国传统家具对当代或未来有启发的体验。这种设计思想的融入,使得传统木作艺术与现代生活紧密结合,为传统家具注入了新的生命力。

当代语境下的展陈设计

“沉浸式体验与打卡景点的平台”也是策展团队在此次展览的布展过程中,特别重视的。策展人邓彬强调,博物馆不仅仅是知识传播的平台,也是通过明代文人书房空间的再现,让观众能够有沉浸式的体验,形成打卡景点。这种沉浸式体验不仅让观众感受到传统木作艺术的魅力,更能够吸引年轻人参与其中。面对年轻人对文博的热爱,博物馆需要做出相应的调整,增加休闲和娱乐的设施,同时保持博物馆的文化特性。

复原古代文人生活场景的沉浸式体验

木作手工体验馆

“现代技术与材料的应用”也是此次展览的不同于以往传统木作展陈的特点。邓彬还提到,他们在当代性作品中应用了精炼不锈钢、灯光和影像等等新材料、技术融入展陈方式,用当代的方式展示传统木作器物,这种创新的展示方式使得传统木作得到出奇的效果。

区氏传统木作陈列馆入口

匠艺书写历史,经典照进当代

这座刚刚落成的木作馆分为上下两层,一层展厅以呈现中国古代家具的灿烂历史和文化为主线,二层展厅则重点呈现与中国古代家具研究相关的文献。

一层展厅 以呈现中国古代家具的灿烂历史为线索

在木作馆一层2200多平方米的展厅内,370多件(套)文物以专题形式讲述了中国古代家具的历史文化和发展面貌。“木头的故事”讲述中国人与木头的密切关系;“中国古代家具发展简史”铺陈中国古代先秦至元时期家具的悠久历史;“明式家具二百年和清代家具”呈现中国古代家具发展史上的高峰时刻;“工具和材料”重点提取并呈现传统木作不可缺少的两大要素;“一把椅子的诞生”让人直观了解一把四出头椅子从原木到椅子的繁复过程;“经典与演绎”上演明式家具精彩纷呈的变化;在“永恒的设计”中,观众则会被中国古典家具中蕴藏的珍贵智慧所深深打动——它启迪着现代家具设计,并成为全人类共同的文化遗产……

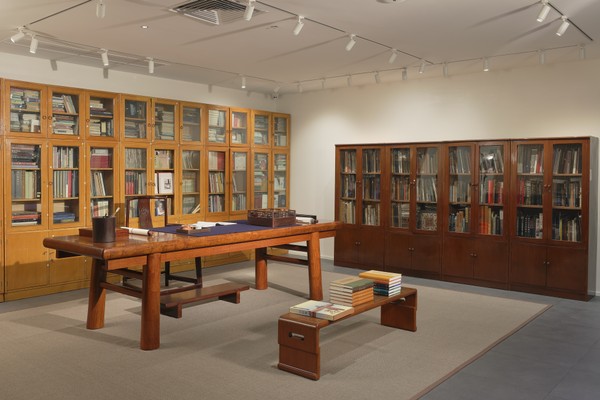

二层展厅内打造的明式文人生活空间

中国古代家具文献与研究陈列于木作馆二楼,二楼的展厅面积为700平方米,展出文物达5000余件(套),其中着力呈现了王世襄书房藏书,以及梁思成和林徽因等研究学者的书稿和绘稿等内容。

二楼的展厅“王世襄袁荃猷藏书十柜”

王世襄书房

2019年中国嘉德“玩物适情——名家收藏集珍”专场将“王世襄袁荃猷藏书十柜”整体拍出。中山区氏胸有成竹,奋力一搏,以善价斩获,名扬拍场,一时业内震动,惊叹、扼腕、羡慕声一片,成就一段佳话。

书计4000余册,置于10个原装旧书柜中,多为20世纪后半叶所出版,以文物、历史相关者为大宗,余者五花八门,不乏一些绝版、罕见的出版物,偶尔却还有几本传奇小说类的闲书,生动折射出畅安先生的生活。书页上,常见手写的标注,既有学术问题注脚,又有日常琐事闲签,更有数百计扉页赠书题签,涉启功、黄苗子等近百位中外学界名人。这些手稿,勾勒出畅安先生的日常交际,可补史料之阙如。

精心复原的“王世襄书房”堪称区氏传统木作陈列馆的镇馆之宝。2019年,区氏从嘉德拍得王世襄十柜藏书,并按其生前书房样式还原于此。2024年恰逢王世襄诞辰110周年,此举对其研学精神的延续和传承更显意义非凡。

作为王世襄的藏品,梁思成和林徽因的建筑手绘图同样是二楼展厅的重点展品。

据考证,这批建筑小木作手绘图纸是中国营造学社李庄时期梁思成和林徽因的建筑测绘线描图,有着重要的文物价值和学术价值。

梁思成和林徽因的建筑手绘图同样是二楼展厅的重点展品

在区锦泽看来王世襄书房的文化价值就像一座拥有无限可能性的宝库,未来将持续从中梳理、研究、整理出大量的内容,输出传统木作研究的成果。王世襄先生从营造学社的“田野调查”、“实物测绘”、“以匠为师规范术语”等工作方法和理念中汲取、转化为对明式古典家具的研究,产生了深远的影响,这些方法也帮助后人更准确地理解和记录中国传统建筑、家具的营造方法,为保护和传承中国的建筑文化遗产提供了重要的工具和理论基础。王世襄先生在四川李庄的这一年,是他学术生涯中的宝贵经历。通过与梁思成和林徽因的学习和交流,他不仅掌握了营造学社的工作方法,更将这些方法与自己的研究相结合,为中国传统建筑、家具历史的研究做出了重要贡献,他们对学术研究的坚持和努力,展现了中国学者对文化传承的责任感和使命感。

邓彬特别提到了王世襄书房的文化价值。他们通过拍卖购得王世襄的书房,这不仅仅是一种情怀,更是因为书房中的书籍和手稿具有重要的文物价值。这些书籍和手稿不仅见证了王世襄的学术成就,更与他的个人生命紧密相连,具有不可替代的历史意义。

在学术与文献的展示单元,策展人邓彬提到,他们将学术与文献作为主题,收集了王世襄的手稿、书籍和手绘,以及华东戏剧学院的舞台美术系的教材。这些藏品的收集,不仅丰富了博物馆的展品,更使得博物馆成为一个学术研究和文献展示的重要场所。

梁思成、林徽因手稿的收藏展示不仅具有重要的学术价值,更与王世襄的学术经历有着密切的联系。这些手稿的收藏,使得区氏传统木作陈列馆的展品更加丰富,也为学术研究提供了宝贵的资料。

梁思成和林徽因的建筑手绘图同样是二楼展厅的重点展品

李庄时期梁思成注释《营造法式》手绘图手稿

这批中国营造学社的中国古建筑手绘图纸原为王世襄收藏,它们绘制于1939年至1940年的四川省宜宾市李庄,此时因抗战而搬迁至此的营造学社,其重心已从先前的田野考察转向为图纸绘制和整理研究等工作。这些图纸虽然没有落款签名,但从字迹判断应是林徽因和梁思成分别绘制并注释。

梁思成和林徽因都毕业于美国宾夕法尼亚大学,受过系统的现代建筑学术研究训练,宾大建筑学的教育体系源于巴黎美术学院,巴黎美院体系也称布扎体系(Beaux-Arts),布扎体系直到今天依然是建筑学教育中的重要系统。梁思成和营造学社致力于用现代建筑学的学术规范和框架对接中国古代建筑艺术,总结和实践出一整套的方法,包括有实物考察、以匠为师、科学测绘、规范术语等。其中根据古建筑实例调查获取的资料绘制图纸这项工作非常重要,不仅是古建筑基础性资料的储备,其绘制过程本身就是研究的过程,许多问题的发现和研究成果的取得,都是在绘图过程中实现的。

这批手稿原是王世襄的收藏,与他在营造学社的经历有关。1941年王世襄毕业于燕京大学,1944年初进入营造学社,任助理研究员。营造学社的经历对王世襄有着特别重要的意义,他将在营造学社学习到的方法和观念用作于中国古代家具研究,取得了非凡的成就。

此外,国内高校和学者的家具、建筑手绘稿与黄定中旧藏古代家具构件系列等皆是非常值得关注的展品。前者源于学者的研究与梳理,对于继承和发展传统木作工艺和文化至关重要;后者展出的是中国古代家具收藏家黄定中收藏的家具构件——古代木匠虽然几乎没有留下文字著述,他们的智慧和技艺却印刻在作品之上,成为当代人了解历史的无字文献。

梁思成和林徽因的建筑手绘图同样是二楼展厅的重点展品

观“上座”,品历史遗珍

如果说区氏传统木作陈列馆的常设展览如画卷般呈现了了传统木作厚重的历史与多元面貌,其特别推出的主题展则是将视线投射至传统木作文化的某个纵深切面,探索其在不同文化语境中的深入表达。

“上座——留余斋藏中国古代坐具展”现场

十二造物设计团队从陶渊明《桃花源记》汲取灵感,搭建起此次展览的空间布局

展览始于一组高低错落的若干人字顶白色房间,犹如江南的村落。

首个主题展“上座——留余斋藏中国古代坐具展”在开馆的同时正式拉开帷幕。展览由江南大学设计学院教师、中国古代工艺美术研究学者邓彬担当策展人,展品则来源于中国古代家具收藏家黄定中的私人收藏。

镜面效果、园林摄影、古代坐具,构思巧妙的展陈让观众对传统中式有了新的理解

2018年中山区氏传统木作陈列馆开始建设,区胜春先生希望完成一项心愿,藉由陈列馆向公众传播中国古代家具和木作文化。陈列馆建设期间,黄定中先生多次给予帮助和支持,听闻陈列馆开馆时间基本确定后,遂提议借出藏品用作于专题展,以示襄助。“经过讨论和商议,我们遂筹划了这次以椅子为主的古代坐具展。”在策展人邓彬看来,之所以呈现一场以椅子为主题的古代坐具展,椅子在中国家具发展史上有极重要的意义:我们的先民在中唐至五代时期完成了从席地而坐到垂足坐的转变,古代东亚地区只有中国人接受了椅子等高型坐具,可以说椅子在一定程度上重塑了一千多年前中国人的生活;椅子是与人关系最亲密的家具,古代工匠在椅子上倾注了许多的心力;椅子也是使用最频繁的家具,一张优秀的古代椅子能保存到今天非常不容易。

“上座——留余斋藏中国古代坐具展”现场

十二造物设计团队从陶渊明《桃花源记》汲取灵感,搭建起此次展览的空间布局

展览始于一组高低错落的若干人字顶白色房间,犹如江南的村落。

本次展览中的古代家具都是历史长河里的遗珍,经历过当时的工匠与文化精英的合作、对话与互动,它们不仅仅是家具,还是一个时代和文化的侧写。它们来自全国各地,服务于古代不同的社会阶层,制作材料和工艺也不尽相同。这些家具皆出自无名工匠之手,每一件古代家具都是一本书,一本古代工匠写给未来的书。希望能藉此向观众呈现中国古代家具文化丰富多元之面貌,了解中国古代工匠们的智慧和非凡技艺。

上座——留余斋藏中国古代坐具展

此次展览囊括了近50件黄定中在其留余斋中珍藏的各种风格、各种材质的到代成熟椅具,以及奇趣别款的民间椅具,它们或材质珍贵、或工艺精良、或具有极高艺术价值,皆是非常罕见的中国古代家具珍品。

上座——留余斋藏中国古代坐具展

在黄定中的珍藏中,明式椅具占有重要的一席之地,也因此成为此次展览的重点展品。黄定中认为,明清古家具是全球收藏界公认的家具设计与制作的经典,达成了形式与功能的完美结合,其中杰出代表即为明式椅具。到代的明式椅具有异于“少即是多”的极简现代主义,体现的是“繁中得简”的中国传统器物审美。这种审美风格在此次展览中得到了集中体现。

一把椅子的诞生

我们想用实物展示一张明式四出头椅子是如何制作的,从一根圆木变成一件家具,每一个展品对应工艺制作的一个步骤。墙上的文字介绍则是围绕一把椅子的制作,向我们阐释中国家具中的文化和艺术价值。

上座——留余斋藏中国古代坐具展

椅子最早出现在埃及,椅子作为一种高型坐具是从西边通过丝绸之路传来的。在新疆尼雅等遗址发现的椅子构件还是有明显的中亚痕迹,但椅子真正在中国流行后,构造基本上受中国的建筑的影响。

家具虽然构件是圆材,但一开始取料是先取方料,因为方料是有水平基准面的,方便精确定位。榫卯做好以后,木匠才会继续将构件处理成圆材,圆材的家具没有棱角,手的触觉会更为舒适,人在潜意识上会对圆角的物件有安全感。

明式家具中没有构件是多余的,明式家具的每一个构件都是为了解决受力的问题而设计,当构件妥善解决力学问题的时候往往也是非常美的。

每一个构件都有自己的主要作用,还会承担别的次要作用,构件之间构成一个层层咬合,互相支撑的关系。工匠用一招解决多个问题,这是明式家具结构合理,视觉简约的原因所在。

“上座——留余斋藏中国古代坐具展”

传统的家具制作漆作很重要,但今天很多厂家是忽视的,因为传统漆很麻烦,一般用现代漆代替。中国人在8000年以前就使用天然树漆,其最初的目的是防止木材腐烂。漆非常坚固而且稳定,是一种非常好的天然涂料。用天然漆有很多优点,触感很好,越用越舒服,非常稳定,家具是每天和人亲密接触的,所以触觉很重要。

椅子背后的造型原点和艺术精神:中国人很强调器物中要承载文化思想,也就是以器载道。比如椅子的后腿在椅面上是上细下粗,这一点是模仿大自然中生长的树木,大地上生长的树木都是往上生长,下粗上细。《易经》里边有观物取象的说法,其实就是通过对大自然的观察,学习其内在规律,继而提炼和凝练这些感受,作为造物的理念依据。古人是用对一棵树的生长规律的理解来制作一把椅子。类似的做法还有椅子的扶手向前伸展,越来越细,这就像树干上伸出的枝丫,靠近主干的部分粗一些,远离主干的部分越来越细。家具构件本身也是线条,是“有意味的形式”,它是活泼泼的、流动的、富有生命暗示和表现力量的美,蕴含着中国艺术精神。

精心挑选的古代家具展现古代工匠的智慧与精神

沉浸式观展体验

十二造物设计团队从陶渊明《桃花源记》汲取灵感,搭建起此次展览的空间布局:展览始于一组高低错落的若干人字顶白色房间,犹如江南的村落。观众穿行其中,观赏和凝视那些温暖色泽的黄花梨家具,可能也会像《桃花源记》中所形容那样沉醉其中而“忘路之远近”。白色织物将不同系列的展品分隔开来,光线柔和地透过它照在这些古代椅子上,会给人一种轻微的不真实感。古代工匠的智慧与精神,在穿越时间的迷雾后依然闪耀,仿佛若有光。

十二造物设计团队从陶渊明《桃花源记》汲取灵感,搭建起此次展览的空间布局

展览始于一组高低错落的若干人字顶白色房间,犹如江南的村落。

传统木作的等比例微缩版家具

从白色房间出来后,便进入一个宽敞的展厅,其中放置着许多精心挑选的古代家具。它们来自中国各地,保留着各自原生地域的文化面貌,有一种朴素的精神气质,能融入不同的空间环境。家具虽古,却能与人亲近,但又绝不是甜腻地取悦:它像一位君子,既理性又感性;它关注自然与时间,保持谦逊和内敛。

策展人邓彬

在策展人邓彬看来,每一位开始迷恋上古代家具的人,似乎都是《桃花源记》中那位渔人,乐不思返。而本次展览中的古代家具便是历史长河里的遗珍,经历过当时的工匠与文化精英的合作、对话与互动。它们不仅仅是家具,还是一个时代和文化的侧写。它们来自全国各地,服务于古代不同的社会阶层需求,制作材料和工艺也不尽相同,皆出自无名工匠之手,每一件古代家具都是一本书——一本古代工匠写给未来的书。希望能如策展人所言,每个来此的观众可以藉由展览窥得中国古代家具文化丰富多元的面貌,了解中国古代工匠们的智慧和非凡技艺,“照见来时的路,不复迷津”。

结语:区氏传统木作陈列馆的创建和发展,是一个自然生长的过程。从多维度展陈的创新,到当代语境下的展陈设计,再到沉浸式体验和打卡景点的打造,不断地探索和创新,使得传统木作文化在现代社会中焕发出新的生命力。同时,木作馆对学术与文献的重视,以及对王世襄书房和林徽因手稿的收藏、整理、挖掘,更是体现了博物馆对文化传承和学术研究的重视。这种对传统与现代、文化与学术的融合,使得区氏传统木作陈列馆成为一个独特的木作文化殿堂,为人们提供了一个深入了解和体验传统木作文化的平台。

(责任编辑:裴刚)

注:本站上发表的所有内容,均为原作者的观点,不代表雅昌艺术网的立场,也不代表雅昌艺术网的价值判断。

李铁夫冯钢百领衔 作为群体的早期粤籍留美艺术家

李铁夫冯钢百领衔 作为群体的早期粤籍留美艺术家 吕晓:北京画院两个中心十年 跨学科带来齐白石研究新突破

吕晓:北京画院两个中心十年 跨学科带来齐白石研究新突破 “纤维”提问2022:存在何“缓”?

“纤维”提问2022:存在何“缓”? 春雨斋主人房茂梁:“好运气”的90后古玩经纪人

春雨斋主人房茂梁:“好运气”的90后古玩经纪人

全部评论 (0)