分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]

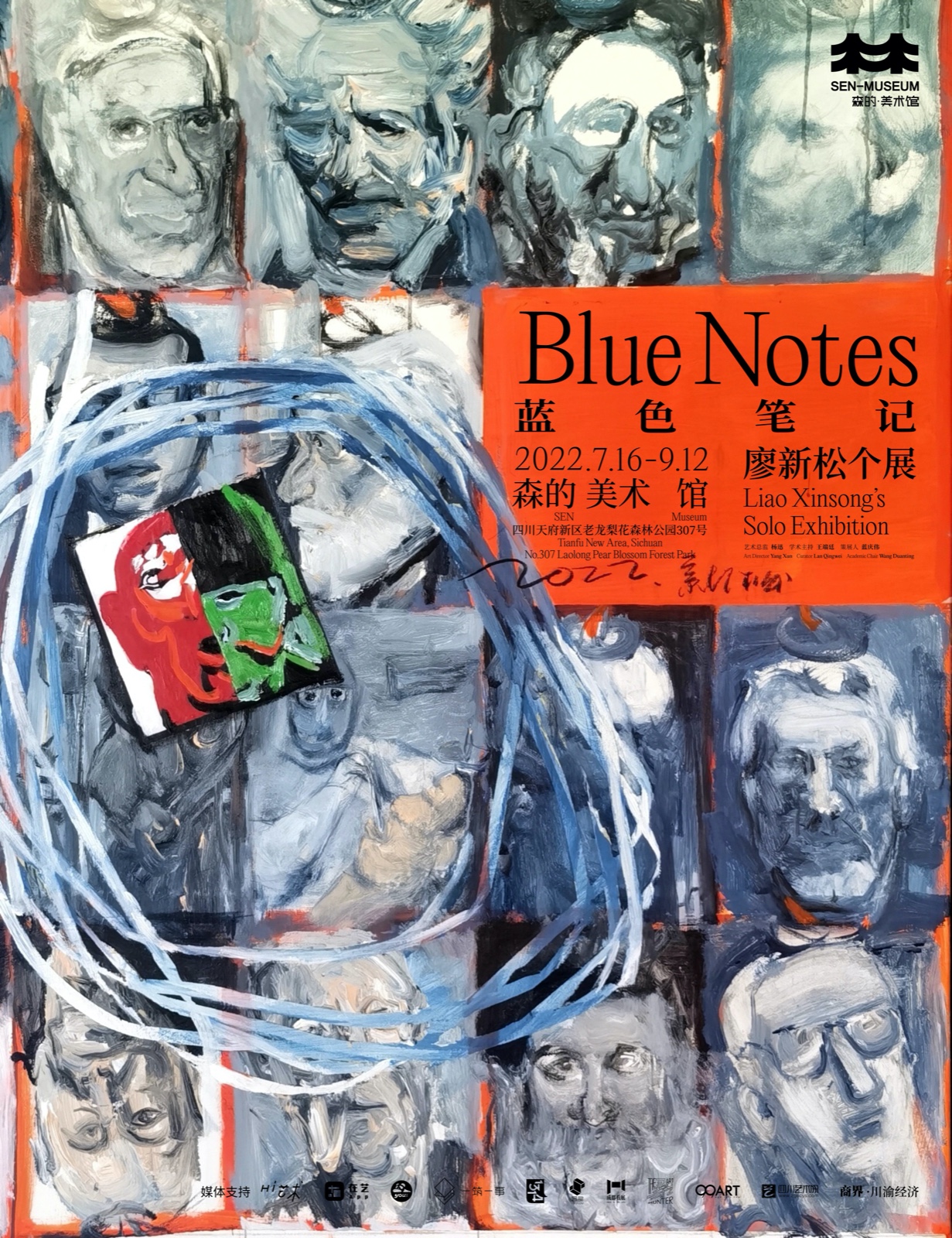

近期,在成都森的美术馆正在展出《蓝色笔记—廖新松个展》,廖新松那种熟悉而又陌生的视觉形象又重新回到大家的视野当中。

【前记】

认识廖新松老师已经有好几年的时间,川渝地区的老一辈艺术家或多或少都在大凉山地区参与过写生创作活动。廖新松也不例外,第一次与他深入接触就是在西昌,前几年在由著名收藏家、術下美术馆的创始人、企业家宁家鸿先生组织的“燃点·近山问水——中俄艺术交流展”活动中,这次的采访也机缘巧合约在了邛海边的術下美术馆。

在術下美术馆,廖新松正在延续创作最近的新作品《蓝色笔记》,尺寸不大,清一色的深蓝色调,凉山对于廖新松的情怀不浅,基本每年都来,所以把《蓝色笔记》也带到了西昌继续创作,据廖新松介绍,他还将继续用这种方式创作一组《蓝色笔记-凉山人》系列作品。

艺术家廖新松在他创作的《蓝色笔记》前

如我之前对廖新松的印象:仍然是那张狂的眉发,昂然的气势,颇有忠义仁勇、手持青龙偃月刀的关公形象。他的绘画风格也如其人:喜爱用大尺幅、粗旷的笔触、扭曲的人物形象和具有刺激性的色彩。

但是细细了解他的艺术之路,却发现与外在表现出来的潇洒、豪迈大相径庭。不管是他的“皮筋”系列,还是近期的“蓝色笔记”,都表达着艺术家一贯的敏感和感性。对个人经验的阐释、对艺术史的追问,作品中包含了大量的怀疑和批判,但是形式却是模糊和隐晦的,呼之欲出强烈的艺术表现形式和庞杂、细腻的情绪在一张画布上不断撕扯,这是属于艺术家独有的纠结。

近期,在成都森的美术馆正在展出《蓝色笔记—廖新松个展》,廖新松那种熟悉而又陌生的视觉形象又重新回到大家的视野当中。

恍然半世,

时光停滞中“蓝色笔记”的诞生

廖新松的艺术人生也近半世,在几十年中,经历过不少的人生起伏和百态。他坦言,这次展览对于他意义重大,比以往任何一个展览都更为重视。

从2020年开始到2017年间,廖新松在成都的艺术圈内算的上“活跃分子”,几乎每年一个个展,持续了7年。在专业艺术机构的推动下,个展频繁,但是廖新松对质量却并不甚满意。高速的运转,似乎少了些思考,让思维变得杂乱无章。

《蓝色笔记—廖新松个展》现场

从2020年开始,特殊的三年,刚好给这不断轮转的艺术状态一个喘息的机会,廖新松认为这几年是他创作中的最佳阶段。按照廖新松的工作节奏,一年中最热和最冷的季节一定是在度假的,剩下利用最为舒适的季节进行高效创作。

《蓝色笔记—廖新松个展》现场

在此次的展览当中,主要以“四大件”为主。这种“大”一方面体现在尺幅上,另外一方面更体现在他的创作思路上。从廖新松的作品创作方式,除了个人展览的效果需求外,我们可以看到他对于“宏大叙事”的热爱,这“四大件”基本上一件就会耗费一整年的时间。他喜欢在有充足的时间下去深刻思考一个命题,喜爱将自己的符号、元素、与当下最受大家关注的实事、观念统统结合起来,体现在一张画面上。就像是做一个庞大的课题,有选题、有素材收集、观点提炼、草稿、成品的创作等等环节。

《蓝色笔记—廖新松个展》现场

2020年,创作了《皮筋列传》三联画,总共8米宽,以自传的书写方式,将“皮筋”的象征性和艺术家作品的渊源,绘于画布,廖新松认为这张作品是他艺术生涯中一张极为重要的作品,最后效果也还尽如他意。

廖新松《皮筋列传》

2021年,创作了《看大戏》,这副作品表面解读是关于艺术家在儿时的一些看戏经历,他追求戏剧性的表达方式,为此作品的主角“皮筋”表演设置了一个舞台,这既是一个既有着东方特色的舞台,又具有布莱希特戏剧般的表现主义特征。

廖新松《看大戏》

《看大戏》弥漫着大红色调,“皮筋”作为一种戏剧符号,大脑袋膨胀到一个巨大的舞台上,舞台下面有着各种人头的罗列,这些人物都是世界上大家熟悉的面孔、或者艺术家的亲朋好友,头上都顶着“皮筋”的灯,观看着这场戏。“皮筋”与下面人物的特征穿插,他们在看戏或者看着观众,观众在看他们看戏,这种交错的观感,给人一种时空并置的错觉。

2021年底到2022年,才开始真正意义上创作本次展览的主题《蓝色笔记》,这是一件宽17米,高2米的巨幅作品,这件作品是廖新松从十余年来,从“皮筋”的形象中完全跳脱出来的首次尝试。

廖新松《蓝色笔记》

在特殊的历史阶段中,时光似乎变得缓慢。廖新松有更多的时间进行阅读,他开始研究葛鹏仁《西方现代艺术·后现代艺术》、王端庭《从现代到后现代:西方艺术论说》等有关西方现代、后现代的著作,《蓝色笔记》的灵感也是源于对读书笔记的视觉表达。他对西方现代、后现代时期的艺术家形象、艺术作品进行挪用,然后转化成自己的视觉符号,进行观念化的重置,因此,著名艺术评论家王端廷将其称之为“观念表现主义。”

廖新松《蓝色笔记》局部

之所以会用到“蓝色”的主题色,一方面是觉得之前用到的大红色会有较为强烈的象征性和指向性,另外一方面,廖新松认为,蓝色深邃似海,容易表达更为深刻和具有张力的涵义。作品对画面中的人物和艺术作品进行了刻意的消解,消除掉明显的特征形象而变得模凌两可,目的是为了让观众产生更多的主观思考。

廖新松《十九罗汉》

第四件重要的作品是《十九罗汉》,经过历史的堆叠,廖新松在已有的十八罗汉上继续增加了“皮筋”的形象,他还为此专门学习了造纸术制作出手工纸。用传统“十八罗汉”和“造纸术”两个传统的东方元素,加上“皮筋”这个当代形象。他虽然与传统“十八罗汉”那样的英雄形象完全相左,是一个不同的当代符号,这种荒诞的叠加,既是“皮筋”形象在艺术家眼中的重要意义,又是对时代的追溯和思考。

在这三年的创作当中,廖新松惯于在大画的创作之前画一些寻找灵感的手稿,也一并以册页的形式在展览中展出。本次展览的作品除了近三年的创作之外,也一并展出了各个时期较为有代表性的作品。

“皮筋”并非符号,而是印记

在本次展览中,廖新松虽然是以新创作为主题,但是却处处可见“皮筋”的身影。“皮筋”是廖新松艺术语言中最有辨识度的形象,从2010年左右开始,已经画了十二年。这是经典川剧折子戏“皮筋滚灯”中的丑角形象。

《蓝色笔记—廖新松个展》现场

该剧的主角,纨绔子弟“皮筋”因其好赌成性,在家被妻子管教,妻子以各种方式戏虐皮筋,最经典的就是让他头顶油灯穿梭于板凳之间翻滚,油灯不能掉下,以杂技的形式和诙谐幽默的表演演绎各种高难度动作,塑造出四川典型的“耙耳朵”形象。

为什么会选择这样一个形象作为自己创作的主角,对于廖新松的意义错综复杂。

皮筋在折子戏中,是一个在逆境中求生存的小人物形象,他在面对妻子各种刁难下,都可以巧妙地应对自如,就如他的名字一样,有弹性可收缩,韧性十足。在错综复杂的当代艺术生态中,廖新松认为自己也是艺术圈的小人物,就如皮筋一般,在所处的环境中不断调整,寻找最适合自己的角度。

“皮筋”形象雕塑

皮筋这个形象从廖新松幼年开始,就一直伴随着他的生活。小时候坐在叔叔肩膀上看大戏的经历,结合当时特殊时代背景下发生的事情,对他幼小的心理和生理,以及后来的人生,都产生了极为重要的作用。这种影响深刻到后来的生命历程中,再遇到相关的人与事,或者曲折障碍时,皮筋的形象就会惯性般出现在脑海里,成为挥之不去的精神印记。就像乔伊斯笔下的《尤利西斯》一样,也是因为一些独特的人生经历,在他的心中永远不能磨灭,最后成为他的一个艺术的创作基石,皮筋之于他的意义也是如此。

因为皮筋对于艺术家的重要性,廖新松在几年前还用一种非常“当代艺术”的形式写了一篇小说《皮筋列传》,在这篇“小说”里,我们读不到小说常见的几大因素:时间、地点、人物、事件。更多的描述都像是一种象征或代表,这种非纪实性的小说描写方式,让阅读变得困难,字里行间的意思全靠猜测。与廖新松交流过后,才知道其中的原委,他或是将回忆与想象、梦境与现实,都做了象征性的处理,是实是虚或许自己都道不明。就如他的艺术创作,想表达一些东西,但是又不想太过直白。他还是希望自己的作品是无限外延的,不要给观众太多指向性的框架,去限制大家的想象。

廖新松《皮筋列传》局部

当然,皮筋到了今天,在廖新松的笔下,已经逐渐从一个有血有肉的、具体的戏剧形象转变成了一种象征意义。皮筋的外在特征在逐渐消失,在廖新松的近作中,除了头上的顶灯以及其扭曲的面部表情,原本属于他的服饰特征、故事情节等都已经不复存在。

当问及廖新松还会继续画皮筋吗?得到的回答是非常肯定的,他在构思着一个接一个关于皮筋的创作方式,皮筋于他而言,不是艺术家一个阶段的艺术符号,更多的是他生命印记的意义。

网格下的当代波普

廖新松的作品都有一个明显的共性,即是用网格化的人物绘画方式。一张画上少则几十个,多则几百个的网格,整齐划一,不断重复。不管是他的《皮筋列传》、《看大戏》还是《蓝色笔记》,都试图用多而繁复的视觉形象,不断堆叠呈现。

廖新松《看大戏》局部

《蓝色笔记》通过对五百年来西方艺术史,特别是当代艺术史上著名的艺术家肖像和其作品图像的挪用,除了王端廷先生所说,是典型的观念主义表达方式之外,我们还可以看到强烈的波普意味。他将从这个主题之下得到的信息就像做笔记一样,记录、视觉化、重新排列组合、画圈、打勾、拼贴一些当代元素。这些手法,都是为了表达艺术家内心对主题的强烈情绪。

廖新松《蓝色笔记》局部

在廖新松介绍自己的艺术之时,也能感受到他强烈的波普精神:质疑、批判和倡导大众参与。他在他的艺术中肆意表达自己的情绪,当作品置于公共空间之后,却把阐释权交给观众。他认为他的作品创作完,仅仅是一个开始。他希望自己的作品,每个人去阅读的时候都可以读到和自己相关的内容。当每个完全不同的个体经验在与艺术家作品碰撞时,就像细胞的裂变,迸发出无限的观念可能性,产生出无限个体与个人体验的关系,他认为这是对他作品的二次创作,可以产生和这个时代相关的更多涵义和意义,这也是当代艺术特别有价值的地方。

廖新松《看大戏》局部

廖新松说到,他接下来会继续这种创作方式:不断放大形象或者不断重复想要表达的符号,当然,这只是表象,他认为艺术符号和绘画技法固然重要,但更重要的还是自然情感的流淌,将自己的艺术与自己的人生状态和时代的发展紧密连接起来,有分量地留在这个时代。

他还希望自己的作品有更为广阔的视野和空间,在此基础上,表达最纯粹、最直接的自己。

关于艺术家

廖新松,艺术家,四川师范大学文理学院教授。现居成都。

自述:近十年,以四川地方戏剧川剧折子戏《皮筋滚灯》中的皮筋形象贯穿作品始终。选择了皮筋这个戏剧形象,就是选择了一个社会维度的探讨; 是用体系、形状、色块、符号、表现去实现作品的保证。既要在个人情感叙事上将行为与思想等同,又要在这个行为绑定或夸张或隐喻的行为表演中捕捉到皮筋的身体,用肉身还原社会的宏大叙事…

分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]