分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]

2023-07-10 09:47

一反传统水墨画中的留白、透气,吴华衡的水墨带给观者的直观感受却是“透不过气来”,浓重的墨色沁透了宣纸,铺满整个画面。

浸透了黑墨的宣纸,无论过去多久,都依然堆积着一种浓浓的墨香和湿润的油亮,这成为吴华衡作品的底色。

在这无边无际的浓重的黑暗世界里,又生长出新的景观。画面中的山水世界和拼贴肌理,都透过浓墨隐约显现。

吴华衡 《黑石与河白》 125×250cm 纸本水墨 2021

吴华衡 《阅读之一》 119.5×194.5cm 纸本水墨 2023

吴华衡专注水墨,却不是传统意义上关于“浓淡干湿、墨分五色”的探讨,而是探究一种极致,是“墨”自身的表现极致。

观看他的作品,就如站在一片混沌的黑色画面前,定睛仔细端量,画中延绵的山脉、月升、流水逐渐现象在眼前。恍然感慨,混沌的黑色世界中,也有万千世界:

在一堆“墨山”中留痕一抹白,取名“一棵白树”;沾满墨的笔刷一遍遍的留痕,却最终在一纸墨黑中留下一片“空白”;在黑色的画作中泛着油光的黑石和一条条的硬白边分岔竖着,取名“黑石与河白”……

就如,当你在伸手不见五指的山间夜晚,能否能观看到层叠的山林?看到透过乌云散落的月光?这是吴华衡近来的创作带给观者的深刻印象。

艺术家吴华衡

从小性格中自带一种反叛精神,这在他学习艺术之初就有所体现。因为喜欢自由,步入艺术行当;因为性格文静,进入中国画系科;而天生的反叛,却让他无法安于原有体系。他决然从传统体系中出走,但没有离开根植于骨子里的艺术元素。

这些年来,吴华衡始终围绕中国水墨材料,一路尝试,一路磨砺,一路找寻,沉浸于研究“墨”的特性,将墨与不同材料进行实验,尝试不同的关于墨的创作手法,拼贴、覆盖、书写、描绘……他曾在一个月内用完数百斤墨汁,导致自己失去对墨最直接敏感的嗅觉。

多年的专注让吴华衡深入理解“墨”这一材料的特性:“墨和纸的关系,就像人体和血液之间的关系,水墨浸湿了纸,就像血液进入人体,流动到每一处毛细血管,相融在一起,墨就活了。墨是富有生命力的,它也会随着时间、空间、温度的变化而变化。”

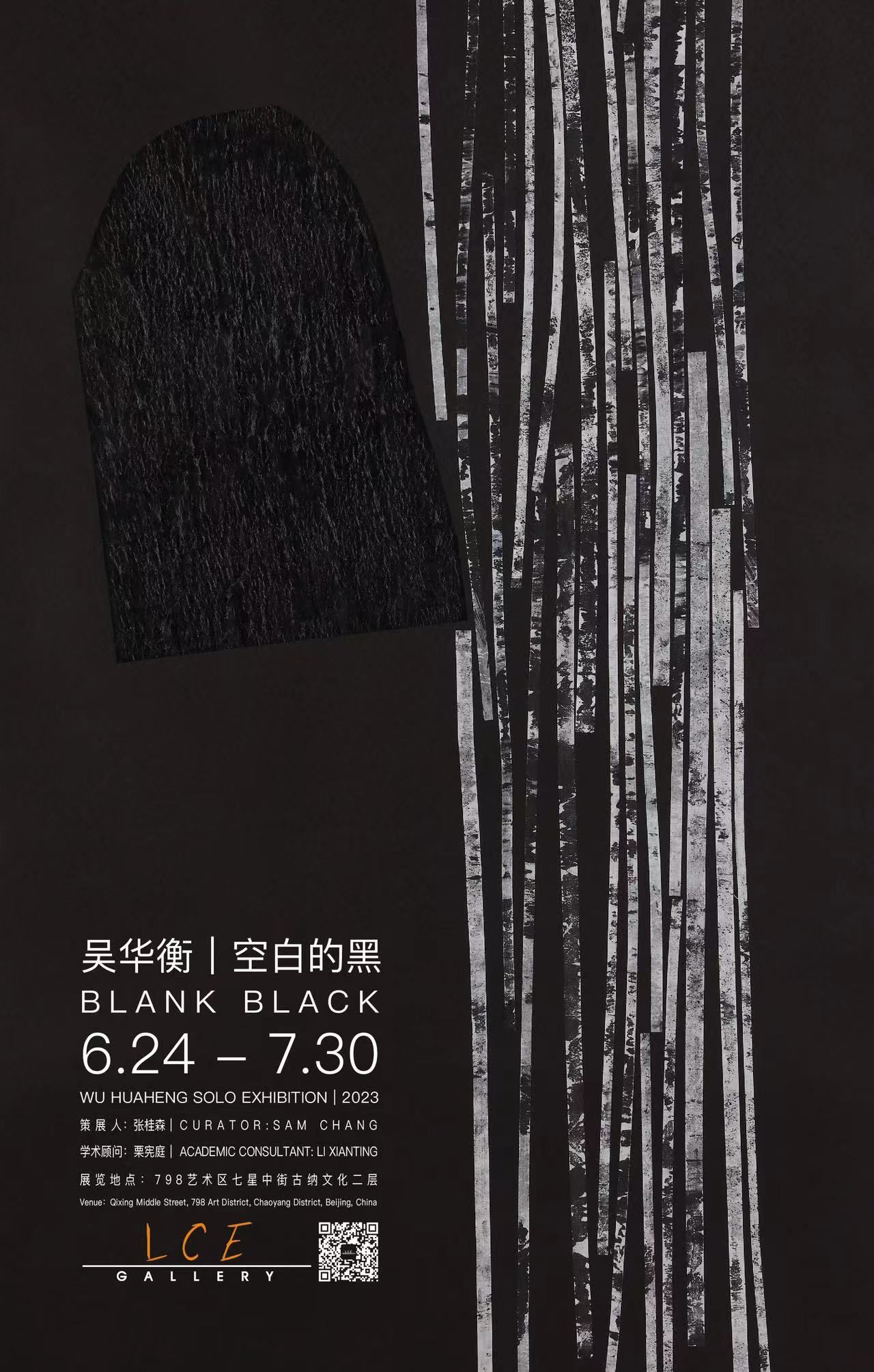

2023年6月24日,吴华衡个展“空白的黑”在798艺术区LCE GALLERY开幕,展览展出吴华衡近年来的水墨创作数十幅。展览由张桂森策展,邀请栗宪庭担纲学术顾问。展览是对吴华衡近几年来创作的阶段性呈现。

在展览展出之际,我们邀请艺术家吴华衡详细探讨他的艺术成长之路与近几年来关于墨的探索:

雅昌艺术网执行总编刘倩对话艺术家吴华衡

雅昌艺术网:能否先介绍一下您的艺术观?

吴华衡:大约从2009年开始,我在创作上基本是沿着两条路在走,一是偏传统文人画的方向,一是更加当代可能的探索;前者更像是在给我提供养分,后者则是一种观念性的尝试,一种将传统文化与当代探索串联起来,很酷,值得去探索,但特别难。

我研究材料本身,比如把草木、墨等材料全部打碎,做成颜料,再加入观念去创作。将中国传统文化中的元素变成土壤,再去播种当代观念艺术的种子。当代艺术的呈现更多的是你播的是什么样的种子,它才会有什么样的开花和结果的呈现。

雅昌艺术网:您个人的艺术成长历程是怎样的?听说大学学的是师范类艺术专业?

吴华衡:因为家里人父亲、妹妹、表哥……都是老师,我考试报的学校也是三个师范学校,华师大、湖师大、北师大,后来进入湖师学习中国画。

师范类大学学习中国画专业是要学习整个传统国画体系,工笔、山水、花鸟、人物、线描等课程都要学,这些课程学完之后,老师让我们继续训练巩固。但是我想的是,可以不可以以另外的方式去画,于是就自己尝试改变一些绘画的方式。画完之后,老师在教室里看大家的习作,转一圈没说什么,转第二圈回来也没说什么,第三圈再转回来的时候就对着我拍桌子。那时候是我年少轻狂的阶段,心里想的是我就是想尝试改变一下,但是后来觉得可能在基础训练阶段,老师对学生的要求就不断巩固和训练的过程,也可能是我没有按照老师的教学,误以为是我对老师权威的挑战。后来在大学阶段我还是一边遵循老师传统的教学系统学习,一边慢慢调整改变和尝试新的方式。

“空白的黑”个展现场

雅昌艺术网:从一个很多都是老师的家庭中成长,进入相对传统的中国画体系里学习,但为什么会有这种要尝试改变的意识呢?

吴华衡:我从小就很叛逆,经常离家出走;时常是走着走着就到了海边,天就黑了,肚子也饿得不行,思前顾后,还是折返回家。对于很多事情的态度也是像玩游戏一样,以一种方式完成了想玩第二种方式,第二种方式玩完了想尝试第三种方式。高中的时候我特别喜欢看纪录片,尤其是看考古题材,特别喜欢挖宝。久而久之就形成了一个习惯,无论是走在路上、在海边、森林里,眼睛都像个扫描仪一样,能很快发现不一样的事物,看到一株奇怪的植物,看到一块奇特的石头,就跑过去挖宝。总的来说就是喜欢专注,自由,挖宝。老师说,你这么喜欢自由,那就去学美术好了,于是,便去学了美术。进入了大学,老师说你文文静静的,学中国画吧?我那时对专业没有什么概念,便听老师的选了国画。

回想起来,在毕业创作的时候就已经有了探索意识,我的毕业作品就和老师们认可的毕业作品有了很大差异,但是指导老师不敢决定是否能展出,最后找到校领导,还是重新调整了作品。

毕业之后,在长沙待过,也来过北京,后来回到了广州。我现在回想,我从来就没有想过我要学什么专业,更别提当艺术家了,所谓的职业艺术家。很简单,我最初的想法就是专注,自由,挖宝。所以啊,我特别羡慕一些从小就喜欢画画,长大了知道自己要什么,要当艺术家的朋友。而我却是有意无意被推到这个角色上来,然后做了这个事情。

对于我成为现在的我,以及现在从事着所谓的职业艺术家状态。这不得不提大学毕业时,那时的女友马凡,她是我觉我们那届最具艺术绘画天赋的一个女孩子,非常大气以及开放,学习能力相当好,我就想要不你去画画,我做点小本买卖来维持。可惜只维持了不到一年,加上她亲戚是从政。她妥协了,不画画了,回到体制,当时的我们年青加上能力不够方方面面,就这样不知道为什么就分开了。负气之下,她回了老家,我去了北京。而我现在却画画,特别奇怪。可能当年我希望她画画,除了爱情,更多的是我想做的事情自己不敢,而让她来。至今回想,还是觉她特别有才气,可能她已经不画画了。

吴华衡 《色相之七》 70×70cm 纸本水墨 2012

去了北京,由于准备不足,年青的心高气傲,就发现现实不允许此刻我在北京的生存,于是就回了广州。安安静静的在广州过了5年逍遥自在的生活,读书、写作、画画、玩儿,庆幸一直保持着读书、写作、沟通、交流、画画的状态。那种状态会让我极度放松,但也极度压抑。那种生活状态是,10个人煮一锅米饭撒上酱油,大家吃的很香。现在看来,那个阶段极大地磨练了我的心性。

这个阶段画过几个系列,其中有9幅《色相》,每一幅色相里都有9999个小人,是我观察自己和周边的人,观察我们跟外界的关系,思考的是个体跟社会之间的关系。有时候,安静的待着的时候会有一些想法上的转变,就要重新去做一些尝试。

雅昌艺术网:这个阶段的画面普遍都是非常简洁的,这是为何?

吴华衡:可能是因为我是一个非常有分寸的人,能用一个字传达,我不会用两个字,画画也是如此,喜欢尽量简单的表达。画一座房子,我会确定这个房子在画面上的最佳安放位置,就把它画出来就足够了。

雅昌艺术网:从绘画内容来看,这个阶段的画面内容都是没有具体指向的,特别虚无和飘渺的感觉。

吴华衡:飘渺是源于生活的不稳定,工作的不稳定,未来的不稳定。那时候总是想一些飘渺的事情,这种飘渺甚至是会让我加剧焦虑,越焦虑越飘。而当时的出口就是画画,画面内容都没有特别具体的指向,更像是一种情绪的释放,跟现实似乎没有太大关系。

那种绘画大部分状态下都是无意识的表达,没有考虑过绘画和作品本身的问题,一种很含糊的表达,一种毫无目的性的表达,很多东西都还不清晰,希望挣脱当时的瓶颈,再往前走,需要不断地往前走。现在想想那是一种很难得的状态,是给我的理想主义寻找一种出口,去获得一种支点。

吴华衡 《思壁之二》 69×138cm 纸本水墨 2013

吴华衡《念远之一》 69×138cm 纸本水墨 2014

雅昌艺术网:这其实是一种很难得的修心养性的过程,在当下社会的发展速度下,很难能够这样慢慢磨砺。

吴华衡:在广州小洲村,过了5年所谓神仙的生活,但神仙也是有压力的,虽说看起来整天跟朋友们喝咖啡、聊诗歌、音乐、画画,但你面临的是下个月的房租从哪里来。

经历了5年的读书和磨练,对生活似乎有了一点点体会,很多不清晰的东西好像也开始有了一点影子,慢慢的看到了远方的目标。2015年,我就还是想着要来北京,虽说是二进京,但现实的经济还是很糟糕。但顾不了那么多了,想到了就马上行动起来。幸好当时几个好友每人给我凑一些钱,虽不多,但足矣。他们当时也是学画画出身,但毕业后就干别的了。他们说,你去北京尝试着帮我们完成我们没有坚持的梦想。凑完钱,我就打包来北京了。甚是感激当年他们的支持和推下不归路,可能他们早就意识到这是一条很难的不归路。

来到北京,在宋庄租了一个小院作为工作室,一年1万2千元,没有暖气,但幸好包水电。在这里安稳下来,慢慢种花种草,把一片小天地打造得像一片森林一样。有了新的朋友,有了狗狗猫猫,黄鼠狼、鸟啊都会来凑热闹。突然间我发现,我的生活开始具体起来了,自然而然就有内容可以抒发了;喝一杯茶、遛个弯儿,我开始和身边的生活发生情感连接,很多东西慢慢清晰起来,情感也丰富细腻起来,艺术也开始非常具体了。

在艺术上也开始关注一杯茶、一只青蛙,一只猫,在观察他们的同是也给我的艺术带来一些启发。比如我画完的作品当作珍宝,但是猫却随随便便就踩来踩去,挠破,最初我很生气,后来我也就妥协了。我是一个反叛的性格,它也在随时反叛我,后来我作品中的很多裂痕的肌理都是猫抓坏作品带来的启发。

人生和艺术都是这样的,逐渐在经历的过程中,吸引你的东西就慢慢出来了。

雅昌艺术网:这是一个很自然而然的良性的进入艺术家角色的过程。

吴华衡:我喜欢待在工作室,在工作室待着的那种踏实感,没有其他方式可以取代。当然,艺术创作不仅仅给我带来安全感,也不仅仅是成就自己;我还想通过自己的认知、能力和智慧,把作品做的更好一点,让自己变得更有能力,能影响身边朋友甚至更多人,让大家看到艺术可以这样,喜欢艺术的朋友也可以做出这样的选择。

2018年,搬了新的工作室,也就是我现在的工作室。我要面临的是更高的房租,更大的空间,这似乎和艺术的问题是一样的,我要解决的是比以前更大一些的问题,在艺术上也是如此,我要面临的是越来越大的艺术问题。让我自己要有更大的能力去解决眼前的问题和恐惧,这无疑也拓展了我的认知和思考。

吴华衡《思岸之四十四》 44.5×96.5cm 纸本水墨 2018

吴华衡《思岸之七十六》 68×136cm 纸本水墨 2018

吴华衡《石狗之八十》 96.5×45cm 纸本水墨 2018

吴华衡《石狗之八十六》 98×186cm 纸本水墨 2018

雅昌艺术网:换了创作环境之后,艺术创作上有了什么变化?

吴华衡:之前的磨砺对于目前这个阶段来说,都是我走过的轨迹,这些轨迹推动了我往前一步一步走下去,2018、2019年左右开始,我的关注点就没太在文人小品系列的作品,逐渐找到了重要的创作方向。就跟我小时候喜欢玩儿一样。带着同学们到处玩儿,走着走着发现方向不对,就要重新去找路。

似乎我做艺术也是如此,是在不断的探索的过程中找自己的方向和目标,哪些东西是要捡起来的,哪些东西是要丢掉的,要找方向,也要做减法,需要自己义无反顾的朝着那个真正的方向去走,之前的所有摸索和探索最终都慢慢的交汇在了一个点,那就是这次展览展出的关于“空白的黑”,墨的系列。

其实从之前的小工作室被拆了换了一个新的工作室后,新的环境也造就了新的生活压力,这让我特别紧张和焦虑,之前的梦境出现次数也更频繁了,方方面面看来是风轻云淡的,但深层次内心里是恐慌的。但幸好有范老师,和她在一起的时间,她让我安静,有种踏实和归属感。但恐慌和平和是交替反复的,这让她也特别难受。亏她包容一再包容和安抚,从现实和精神方面给了我前行和坚持的信心和力量。某种程度上讲,范老师就像一盏很细微的明灯,从她身上我总能感受到爱的无私,包容的慈悲。能走进黑,从黑里面走出来,她功不可没。我们曾开玩笑说:我被她打磨亮了,而她却说:她在我磨亮的地方看到了她自己。或许这就是艺术的迷人之处。

借此特别感谢LCE画廊及团队的信任,给予个展的机会。好友张桂森和王金梁一直以来的支持,尤其是栗老师对晚辈的扶持和提携。我才可以好好的过了一遍自己的作品,但选出来的作品方向和线索还是不够清晰,策展人张桂森站在他的立场也选出了部分作品,加上画廊团队的一些补充,但感觉还是不足够清晰。于是,最终请栗宪庭老师过了一遍作品,对呈现的作品和方向做了沟通,线索面目才明朗起来。才有了此次关于“墨”探索系列的呈现。

“空白的黑”个展将这个系列呈现在大家面前,对于我个人来说更重要的是,我更加明确了接下来的创作是往哪个方向探索和尝试,非常清晰和明朗起来。

“空白的黑”个展现场

雅昌艺术网:最初是怎么介入到完全对于黑色的“墨”探索中?

吴华衡:可能有一个根本的原因是我很怕黑,我很怕死。过去20多年,我一直在不断的反复做一个梦,梦到我在一个混沌的黑色世界里,我身边可能有一棵树,一株草,或者是一个石头,总会有一个形状和一个人,当然这个人也不一定是我,但是我总是把自己代入进去,感觉物体无限放大,人无限缩小,当这种放大和缩小达到一个临界点的时候,我就醒了。这个梦反反复复20多年,或许这是我进入对“黑”的绘画世界的一个根本原因,我想试着和所谓的“黑“和“恐惧”做一个对话和尝试的沟通。

从绘画角度来看,就是我有时候画了不是特别满意,就用墨把它给覆盖,这个过程中就发现用墨去覆盖的时候,还是有的东西能被覆盖,有的东西不能被完全覆盖。那种感觉就像是夜幕降临了,有的东西看不到了,有的东西依然能看到。一些东西是能被掩盖的,而有些东西是能浮现的。有了这种感觉之后,我就不断地摸索,去研究墨的气息和属性,逐渐就陷进去了。

最夸张的时候,我一个月差不多用了300多瓶墨,接近150多斤。以致那之后的一段时间里,我完全闻不到墨的味道了。栗老师知道了我那段时间的创作状态之后问我:你身体怎么样?我说正常吃饭、踢球、画画,没什么变化,他才放心。

后来我才知道,往往人一再陷入黑暗的世界里,身体的能量没办法与其达成平衡的时候,人很容易就被摧垮或者受损的。但我还好,而且这之后,那个奇怪的梦再也没有出现过了,我依然还是害怕死,依然还是害怕黑,但是那个梦就再没有出现了,可能也是我无意识地在跟黑暗做沟通,有一些问题可能消解了。

吴华衡 《白树之二》100×80cm 纸本水墨 2021

吴华衡 《静山之七》 69×138cm 纸本水墨 2021

雅昌艺术网:看你作品最深刻的印象是,全黑的底色中透露出来浓浓的墨的味道,视觉上也反着油亮的光,就像刚刚完成的作品,实际上是2020年完成的作品。这种画面视觉和味觉上的鲜活感是如何形成的呢?

吴华衡:经历了很长时间对墨的研究,我对墨有了一些新的理解,墨和纸的关系就像是人的身体和血液之间的关系,血液充满了人整个身体的全部血管和毛细血管,人就活了。纸和墨也是如此,纸是一种载体,水墨进入纸就像是血液进入人体,墨在纸上是活的,墨本身是具备活性的,纸是木的纤维,再加水,相融在一起就像是无数毛细血管。这是我深入研究墨几年之后才深刻感受到的,就像是沙漠里的植物,即使它已经死了,但是一碰到水,它就又活了。水墨也是如此,它是具有流动性的,富有生命力的,也会随着时间、空间、温度的变化而变化。

吴华衡《白月光》 125X250cm 纸本水墨 2021

吴华衡《静山》 119.5×194.5cm 纸本水墨 2023

吴华衡《顽石》 121.5×191.5cm 纸本水墨 2023

雅昌艺术网:那又是如何能够在浓重的墨色生长出新的景观?山石、森林、月色?

吴华衡:你这个生长用的特别好,在我看来,我可能是一个比较远古的人,这些山石,森林,月色等景象就一直伴随着我,就如刻在血液里的基因一样,时不时的就给你浮现。再者,在所谓的水墨里,这些景象就天生一般吻合。还有就是,每每盯着这铺满全纸的墨色时,各种景象是能如影倒现,我不过是把他们呈现出来而已。

雅昌艺术网:相对具象的景观之外,也有很多是抽象元素、色块的呈现,能否谈一谈抽象视觉的表达?

吴华衡:对于这些抽象元素以及色块的呈现,在我目前看来更多的是无意识状态下的一个自动主义行为,但有时候也会想想是不是自己相对单纯的表现的一个纯粹化?回到一种抽象的纯一化?这个估计是多方面促成的。

吴华衡 《浮石之二》 纸本水墨 68× 17cm

吴华衡 《乐园之三》 69×138cm 纸本水墨 2022

雅昌艺术网:白色是又一个你作品中的重要视觉元素,能否谈一谈您对白色元素的尝试和探索?

吴华衡:其实白色在于我看来,和黑色是没有区别的,不过都是和其他颜色一样,拉下一个序幕而已,一个纯色的舞台。虽说一样,但我尽可能的在白色里面找到和在黑色里面找到的感觉不一样,在一个相对的对立面黑白来说,白能否如黑一般深邃,白里面的白,白里面的黑等。

雅昌艺术网:这样的探索大约持续了多久?对未来的工作又有怎样的计划?

吴华衡:这样的尝试大约从2018年左右就开始了,但最初并没有那么清晰明朗的方法,也是和我的性格相关,是在不断的尝试,不断的摸索过程中慢慢清晰起来,慢慢的才开始对墨重新的思考与认知。接下来的创作也很明确,依然是继续对墨进行摸索,应该还会有更好玩儿的认知和想法,就是可以继续探索下去。

吴华衡《白屋》 125X250cm 纸本水墨 2021

吴华衡《碎之一》110×200cm 纸本水墨 2020

作者:刘倩

分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]