分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]

对谈嘉宾:俞可、张大力

对谈时间:2023年12月3日

对谈地点:K空间

时隔十年,艺术家张大力再次在K空间举办个展,策展人俞可与张大力借此契机再次展开一次漫谈。张大力从新作品的创作缘起开始,向我们展示了十年时间里,他在阅读与创作中心境、思想的变化。俞可则从创作脉络的连续性、极端现实的理论建构、媒介材料的转换与延续等角度向张大力发问,试图从理论和形式层面挖掘张大力十年来的创作思考。

新作的创作缘起

● 东西方哲学带来剧烈思想影响

● 以石窟佛像、宋明绘画为造型灵感

● 疫情限制下的材料选择

俞可:这批新作是你在疫情期间,历时三年的创作成果吗?

张大力:对,正好做了三年时间。

俞可:疫情不但让艺术家个人创作产生改变,也给这个世界带来了巨大冲击,这几年的经历对大家来说,都是刻骨铭心的。封控期间,你在一种痛苦、孤独的状态中阅读了普鲁斯特(Marcel Proust,1871—1922),体验了《纯粹理性批判》。这些知识内容,以及这样的学习过程,是不是改变了你的生活,也影响了你的创作?

张大力:对,过去三年全世界都经历了一场阵痛和巨变,2019年末新冠疫情突然暴发,刚开始时没有人意识到这次的疫情会给整个世界带来这么大的影响,都以为和2002年北京SARS一样,会控制和局限在一个小的范围之内,然后病毒会自然消失。但是这次的情况却超出了大家的想象。

我的精神卷入了这场暴风骤雨的中心,我觉得这个世界从那一刻起就要发生某种变化,而且会很严重,再加上家中老人有慢性病,这种担忧让我的情绪变得很糟,果然,后面事态就是在往更坏的方向发展。我在网上和微信上跟别人辩论争吵:这不是简单的疫情防控问题,它涉及到的是信息公开、人的基本权利,甚至是意识形态等上层建筑的讨论。当时情绪很激烈,最后,争吵因情绪变成了非黑即白,完全偏离了当初的方向。后来,我也觉得自己和这些看不见摸不着的人争吵,就像堂吉诃德大战风车一样毫无意义,而且这种无端的争吵也让我自己变得很愚蠢和短视。为了停止这种可笑的消耗,我一个人离开北京去海南散心。当时有两个目的,第一是离开人群,那段时间我正在阅读康德和黑格尔的哲学,我想读懂他们,关心哲学思辨,没时间交际和争吵。第二,也是更重要的原因,我想从阅读“五经”开始,试图去了解中国传统文脉和今天的社会、政治文化的关系。

十五年前,我就读过王阳明文集,但那时我的功底还不够深。王阳明是心学之集大成者,是近五百年来儒家学派的圣人,读王阳明的哲学必须得追溯到陆九渊和朱熹,但是要读懂朱熹,就必须得读懂“四书”“五经”,要了解孔孟之道。但孔孟之道是什么呢?孔子删《诗》《书》著《春秋》作《易传》,“五经”就是孔子思想的来源,也是我必须要追溯的文化源头。今天的中国人都要扪心自问,你的思想和世界观及价值观都是从哪里来的?很多人不敢直面这个问题,更多人是从众心理作祟,勒庞(Gustave Le Bon,1841—1931)在《乌合之众》里说:“我们始终有一种错觉,以为我们的感情源自于我们自己的内心。”“没有传统,就没有文明;没有对传统的缓慢淘汰,就没有进步。”我们没有学过文字学,直到大学毕业也没摸过《说文解字》。如果不明白汉字的来源和造字本意,在理解《易经》或者《道德经》这类著作时,很可能会产生歧义,很多字的本意并不是今天字面的意思。为了能更好地读懂古典著作,我只好通过网课的形式自学了四年的甲骨文和金文,我想把每个字的字源搞清楚,比如“天”“人”到底是什么?为什么中国人总是讲“天人合一”?“仁”和“义”到底是什么?“道”“气”又是什么?这些模糊的抽象概念如果不溯源,就无法弄懂中国哲学的开山基石是怎么奠基的。可是没想到,这时候疫情来了,我又卷入了无端地的争吵之中,各个城市的防控也相应严格起来。为了能继续专注地阅读,我就跑到五指山里闭关隐居了四个月,那里没什么人,心情自然也就平静了下来,可以在宏观上观察和思考这一切。我阅读普鲁斯特的书纯粹是出于好奇,在大学时代树立起的人生方向是“读万卷书行万里路”,我要把那时没来得及读过的书都读一遍——普鲁斯特的鸿篇巨制《追忆似水年华》共七卷,除了在对盖尔芒特家谱的追诉中有些客观线索之外,其余都是作者对现象世界的心理爆棚外延,用他自己的话说,就是“不是旅行者走向旅游胜地,而是旅游胜地走向旅游者。”这不就是文学的康德和哥白尼吗?一个人的时候,我把自己之前的经历、感受以及阅读心得梳理了一遍,有了些新想法,回北京后我就又开始了新的创作。

张大力在五指山顶 2021年1月

俞可:新作品就是我们看到的《废墟》这组蜡制的雕塑吗?和你过去的作品相比,显得更形式化,哪些因素促成这样的创作选择?

张大力:对,就是这组雕塑,我不知道是不是更形式化。今天来梳理我的创作历程,大致可以划分成三个阶段,一个是从1985年至1992年,那是我的“形式美阶段”,第二个阶段是从1992年至2008年的“批判现实主义”阶段,第三个阶段是从2010年至今的“形而上学”阶段,当然这三个阶段也不是如刀切一般的截然划分的,他们互相穿插彼此连接,因为展览总是要展过去的作品,别人是不易观察到作者的这种细微的心理变化的。其实所有艺术创作,都是艺术家心理的延续,而不是相悖,就是在观念上让旅游胜地走向旅游者,除非你被强迫。阅读康德和普鲁斯特给了我精神和创作上极大的支持。新作品最初叫“一万年”,它源于我早年游历过的云冈和龙门石窟所带来的视觉冲击,之后阅读佛教典籍也给了我巨大的灵感和震撼。“昙曜五窟”,是北魏石窟造像的滥觞,是云冈最早的五个石窟,我去云冈的时候专门考查了“昙曜五窟”,因为年代久远,风化严重,有些石像的脸部都已模糊不清,但我觉得那种状态特别美,让我印象深刻。这些来自北方深山老林里的鲜卑人给我们的文化增加了新的营养,我有一次专门从兴安岭里的嘎仙洞延着他们的足迹,行走到了大同,为了能理解人类生存的意义和对自己命运的最终解释。

云冈石窟 张大力摄于2018年7月

大兴安岭嘎仙洞 张大力摄于2018年7月

我们人类存在的最伟大价值就是我们能有抽象的思辨能力,通过思辨来证明自己存在的意义。

在具体制作“一万年”的过程中,我也面临过一些困境。在“一万年”里,我还是希望用以前的民工的形象。其实我不信任何宗教,我只是对宗教的形而上哲学思辨有兴趣。另外,是现实的处境,疫情期间,没材料可以买,没办法和外界交流。于是,我又去了内蒙的锡林浩特见一个同学,一起去了巴林左旗辽上京遗址。我同学离开后,我一个人又在那儿待了一段时间。正是这段时间,在巴林左旗看到辽代开凿的石窟,找到解决困境的方法。巴林左旗有个召庙,史称“真寂之寺”,因为疏于管理,里面的石窟也毁损严重。石窟内阴暗遮蔽,山间石缝中渗漏的流水使里面十分潮湿,滋长了很多石笋,湿滑的地面和乱糟糟的石壁凌乱不堪,这时会突然有一个小灯照亮一尊石像的脸,很狰狞,可就在那一瞬间,我意识到,这狰狞是我心动之狰狞,这石像就是一块非善非恶风化的石头,是一个过去式的“缘生”。

巴林左旗召庙 张大力摄于2021年7月

再回到北京以后,我就按照亲身经历的经验来塑造形象,问题轻而易举地就解决了,制作也简单了。我和工人焊钢架把这个“人”支起来,如果遇到材料短缺,我们就将工作室外面野地里的树根、枯草都用胶带缠起来当雕塑的骨架,这样材料来源的问题也轻松解决了。

工作室工人在挖“废墟”作品中使用的草根 张大力摄于2022年10月

最后就是考虑如何放置布局这些材料的问题,我临过《溪山行旅图》和《雪景寒林图》。中国古代绘画的布局极为讲究,画面中每一个小树枝都有其安排,不会乱来。这些作品的构图和布局就是从这些古典作品中来的。“一万年”在形式塑造上,其实就是范宽和郭熙的立体呈现。之前我就把徐悲鸿的“愚公移山”绘画做成过雕塑,这种形式转换对我来说比较容易。

俞可:开始取名“一万年”,是不是希望从时间的维度来影射什么?后面改成“废墟”,又是基于对“现实主义”的重新思考?

张大力:在康德的哲学思想里,时间和空间不存在于自然界,它是我们主观意识的形式,而不是客观存在的实体,是先验的。真正的宇宙中不存在独立的时间和空间,是我们人类为了断代,为了辨别自己的位置,发明出这两个概念。如果没有对时间和空间的内在先验认知,人类就无法生存。显然,时间和空间是我们认识世界的最好工具,但也是阻碍我们了解真实世界的枷锁。当然,我不能说“一亿年”“一千年”在中国文化里没有任何意义,名言“一万年太久,只争朝夕。”每种时间刻度被发明出来都有它主观存在的理由。其实这个世界连名字也不存在,一切名称都是人为主观的命名。竹子自己并不知道它叫“竹子”,更不知道自己有“气节”。“一万年”是中国文化里一个特殊符号,并非真指“一万年”,而是指“久远”,所以我最初把这组作品命名为“一万年”。 “废墟”和“一万年”有什么区别呢?就是文字游戏的嘛。一件作品被叫成几个名字有它的好处,但是若是从名称上来解读作品,就中了作者的圈套,所以有时候将作品命名“无题”更能解决这个问题,和观众不发生关系,就是最好的关系。毕加索就坚称自己与自己的作品标题之间毫无关系。他曾这样说:“毕竟,添加解释有什么好处呢?画家只有一种语言。”在这组作品中,我已经抛弃了“现实主义”,我对现实没了兴趣,我更感兴趣纯粹的哲学思辨。在过去这三年里,暴露出人类的渺小和不堪一击:人和自然的关系、人类的组织能力、医疗系统,这些都要重新思考和定义。那么人类还是地球的主宰吗?处处都在证明,人类并不是地球的主宰。

俞可:如果作品是“一万年”这个名字,被放到公共空间里面,观众肯定会从时间和空间的维度去思考。只要作品移出了工作室,它就会与观众形成对话,作品名在很多时候会起到一个导向作用,这也是我问你为什么是“一万年”的原因。现在你讲了作品的缘起、过程,很清晰,但这种清晰的前提是我与你面对面的交流。其实,一开始我在工作室看到这组作品时,立刻想到的是费舍尔(Urs Fischer,1973— ),在媒介上你们很相似,他也用蜡这种材料,而这种材料的刺激很直接。我在威尼斯双年展看见他的作品时,挺震撼。和“废墟”相比,他更多地是将“蜡烛”作为一种概念和媒介,转换成具体的形状,再通过“燃烧”去诠释人自身的成长周期,以及描述整个生命旅程。

张大力:那我们就再回到这组作品所使用的材料上吧。对我来说蜡、沙土、水泥、玻璃钢、硅胶、标本、大理石或者是金属都没有分别性,它们本身并不能代表什么,我更倾向于材料的非物质性,就是在有限中表达无限。当然有的艺术家驾驭材料的能力更让我佩服,但我不是那种专注研究材料的艺术家,我不想受限制。我更在意超越物质材料本身,运用和协调材料的属性来完成作品的制作过程。在我正式投入创作的这40年生涯中,基本上使用过所有的材料和技术来表达我的想法,我创作作品时都是因地制宜随心所欲,能用什么就用什么,水墨、涂鸦、油画、摄影都用过,一种材料是否能够演绎生命的过程还不如说是艺术家赋予了材料这个功能,万物都会从起始至消解,目前这种材料是石蜡和塑料的混合液,在我的作品里主要起粘合与着色作用,是增量不是减量。我创作的时候无所不用其极,这让观众迷惑,材料和技术背后的观念才是真实所在,其实剔除材料和技术才能看清楚我的想法。

俞可:还有《废墟》不燃烧,不产生“烛”的观念。

张大力:是。我目前没有考虑过“燃烧”,是通过“熬”和“滴”来完成。但燃烧也不是没有可能,如果有一天需要,我也会使用这个手段。我不怕和别人撞车,最重要的是每一次都要来自自己内心的经验和表达需要。这个作品最初之所以取名“一万年”,也是想强调成形的过程性,一个钟乳石的形成大约就是一万年,那些碳酸钙淀积物是一层层累积叠加而成。我就仿照钟乳石的成形过程来完成,每一件作品要人工滴几万次。还有,我之前的汉白玉雕塑的名称叫“恒久与无常”,在语言的联系性上也有个呼应。下一步我要将这个系列做成金属的材料,那么金属材料可不可以燃烧呢?比如说燃烧后的铅和铝,这并不妨碍我的想象和创作。

康德的哲学和佛教哲学

● 新作与前作的逻辑关系

● 极端现实主义的再思考

俞可:在这个意义上,“废墟”还是一个关于过程的作品,表述着我们对时间的理解。从涂鸦开始,到“AK-47”“口号”,以及后面围绕“民工”而展开的好几个系列,如“肉皮冻民工”“一百个中国人”“种族”“人与兽”“广场”“汉白玉民工”,你的作品线索都很明晰,都是基于自己真实的感受与情绪,去呈现一个艺术家对现实的叛逆与不满。那么,现在的新作与你之前的作品有没有一种逻辑上的关系?

张大力:“废墟”是从“批判现实主义”蜕变出来的“形而上学”作品。从20世纪初到今天,中国这一百多年,尤其是最近十几年,无论我们经历过多少流派的洗礼,那些概念和理论在中国的语境下其实都很空洞。但目前我还是想强调在客观上来说,“现实主义”在中国仍然有它积极的意义,这是基于我们的国情现实和整个文化状态作出的判断。“现实主义”的精神本质其实并不会过时,何况更多的艺术家连“现实”都没碰过,大家就觉得这个名词是过去式了。

历史上“现实主义”也有不同的内涵,“批判现实主义”“超现实主义”“魔幻现实主义”,或者叫“某某现实主义”也好,“现实主义”本身并不是我们过去概念里较为单一的认识。我的创作起步于“现实主义”,差不多30年的时间一直秉持着“批判现实主义”的立场。但其实最近这十五年,我越来越发现一个艺术家没有能力去彻底改变现实,“唯物主义”也让我感到厌烦,转而追求“唯心主义”。

所以,这十五年间,我开始重新寻找生命的意义,去读佛经、读哲学、读王阳明,所有能解惑的内容我都看。直到我找到了康德,一开始我觉得他解决了我所有的内心困惑。康德说:“我们认识的方式决定了我们的认识对象,对象是按照我们认识的方式构建起来的。”我当时觉得太好了,这彻底的击毁了多年来唯物主义对我的绑架,一下子就将艺术创作的原理讲清楚了。康德把知识的先天要素,即先天的知识形式而不涉及对象的一切知识,都称之为先验的知识——从主观到客观,而不是从客观到主观,这就是哥白尼式的革命。他细分了很多先验的条件,时间、空间、感官,将剩下不能理解的那部分,称之为“自在之物”——“自在之物”我们人类永远不能了解。例如,当我们看见一只飞鸟的时候,眼睛先验的目测了距离,辨别了颜色,根据这些必要条件我们知道它是一只什么类型的鸟。而这些内容都是先验和受教育的结果,因为我们知道这个会飞的对象叫“某鸟”,它还有翅膀,会飞翔。但其实对鸟本身来说,人类对它的定义并不存在,它是一个自在之物,飞翔的时候也不完全是我们看到的样子,肯定还有我们不知道的因素在里面。了解康德的先验论以后,我也开始重新思考人类存在的意义:人类能不能完全理解世界,因为我们是有限的。

但当我读完了《纯粹理性批判》以后,又非常困惑,难道康德是神吗?他真的解决了人和世界的关系,为形而上学画下了句号?便又开始读黑格尔,黑格尔说谁来批判康德的《纯粹理性批判》呢?可是黑格尔也陷入了一个矛盾的困境,我们也可以说:谁来批判黑格尔的“绝对精神”呢?黑格尔将哲学等同于哲学史,懂得哲学史,才能懂哲学。那么黑格尔其实给自己挖了一个特大的坑,当他说这句话的时候,他就失败了。哲学史是以语言为基础的知识体系,所以最后黑格尔被维特根斯坦的哲学思想给埋葬了。我认为维特根斯坦以后,哲学就结束了。用我目前的理解能力谈谈维特根斯坦,就是在语言的层面上用“是”反对“不是”,再用“不是”证明“是”,思想的本质上就是一种语言游戏,毫无意义。

俞可:一个艺术家形而上思考的时候,肯定是他在对不同的环境进行探究。2014年,当我们用“极端现实主义”来讨论你的艺术时,我知道提出这个概念所面临的困境。具体来说,我们的理论支撑是什么,它与“批判现实主义”有什么不同?是它的另外一种更深入解释?而关于这个概念,我最近看了一部电影,其中讲述了一个艺术家用“极端现实”的表现手法进行创作的故事。看完电影,我在想世人之所以知道“魔幻现实主义”,也是因为马尔克斯(Gabriel García Márquez,1927—2014)的《百年孤独》。如果“极端现实”今天还成立,在后疫情时代,它会是一种怎样的存在?还有哪些值得我们再去深入的思考?

张大力:我认为从维特根斯坦以后,任何的语言词汇都可以乱搭。语言就是人类发明的工具,我们人类的所有语言在哲学上都可以乱搭,“极端”我们可以先从汉字的字义来分析,“极”就是“终级”,而“端”就是一个物体的边缘。如果“现实主义”走到了“终极的边缘”,它其实就走向了“形而上”。或者,我们还可以再创造一个词,“形而上现实主义”。如果“魔幻现实主义”成立,那用“形而上”来表达“现实主义”也并非不能用,因为“魔幻”和“现实”在字面意义上更为悖论。

在这个层面上,“极端现实主义”的语义组合就可行且有效。它可以叙述我们现实发生的所有事情,可以解释万物,也包括形而上的事儿。人类表达一个抽象概念和形而上思维的时候,不仅是用一个空洞的概念来下定义,而是用我们掌握的知识和感官感受到的具体经验来支撑。就算用数学公式来表达一个规则,也得写一行数字。其实语言本身就是一个主观的工具,世界上没有“人”这个具体形象,只有高矮胖瘦黄黑白的人,我们说“唯物主义”的时候,难道不是用唯心的语言吗。文字、数字都可以理解为表达“现实”的形式语言。至于“现实主义”发展到“极端现实主义”,我的理解是这个概念的内涵和外延又发展和丰富了。过去十多年间,我的两个展览都曾使用了这个概念,一个是2010年在重庆坦克库·当代艺术中心的“张大力——极端现实”,那次是你策划的;另一个是2015武汉合美术馆的“从现实到极端现实——张大力回顾研究展”。我们的艺术史叙事从“批判现实主义”走到“极端现实主义”,给了这个概念巨大的包容性,可以囊括很多东西。如果仅从表面意思来想象“极端”这两个字,可能会觉得这个艺术家很极端,或者干事很极端,是一种比较负面的感受。但“极端”也可以从更中性更形而上的感受去想象,它可以表达一种程度,就是“无所不用其极”。

俞可:从语义组合的角度理解“极端现实”,确实离开了我们对文字的惯性理解。你最新的这批创作,如何做到从“现实主义”,一个非常具体、且有指向性的概念,过渡到“极端现实主义”,进而再进行“形而上”的表达。换句话说,你要如何通过观看向观众表述你的思想?

张大力:我的艺术实践可以划分成三个阶段,第一个阶段是追求“形式美”的阶段,在关于“形式决定内容”还是“内容决定形式”的争论中,我站在“形式决定内容”一边,那时我画了很多抽象水墨,我认为纯粹的抽象语言就是艺术的本体,它不用表达什么,它本身的存在就说明了一切。现在看来,那个阶段就是对艺术为政治服务的反叛。第二个阶段可以称之为“批判现实主义”的阶段,艺术介入生活,艺术干预社会,是我的主要创作方向,90年代初中国社会的巨变和城市化运动,以及人们对普世价值的乐观精神,使我有机会去实现这个创作原则,对涂鸦艺术这种方式的运用,也极大地鼓舞了我对这个概念的实施。20世纪的第一个十年,我的思想发生了深刻的改变,什么是“自由”?人的存在到底有什么意义?“终极”是什么?老实说,这种思考给我带来了巨大的挫败感,人生没有意义,宇宙没有目的,但我们却是实实在在地生活在人间,每一个普通的个体都要追求独立、尊严和更舒适的生活。那么在追求自由的过程中侵犯了别人的自由怎么办?一个人为了自己的尊严冒犯了别人的尊严怎么办?人人生而平等吗?穷人可以名正言顺地偷抢富人的钱吗?

所以我开始了一个新的阶段,就是用现实来表达形而上学,我不关注特定时空和区域的个体,我把人类的整体命运当成我的命运,当然我也得用形而下来解决形而上的问题,这批作品中的“现实主义”更多用来表达一种精神状态,也是我解释“极端现实主义”的基本概念。

关于媒介的讨论

● 选择蓝晒的契机

● 作为思想桥梁的媒介

俞可:除了“废墟”,我看到你还一直在用蓝晒做作品。蓝晒这种媒介对我而言并不是一个新东西,反而是最熟悉的一段记忆。当我还是孩童时,我父亲就经常做这个事儿。他是西南大学制图美术系的学生,常常要做建筑图,用的就是蓝晒的方式。他也画画、画速写,但却从来没有把这种技术应用到绘画上。所以,你当时把一些自然材料,花花草草,直接引用到画面上,作为一种媒介实验我很理解。但我想你并不是单纯地为了给自然媒介留影吧?

张大力:最早我使用蓝晒法的原因,也是在“批判现实主义”的阶段中为了表达对“民工”权利的关注所使用的一个技术手段。2000年以后,我翻制了很多“民工”的身体雕塑, 2009年,我想在这些雕塑身上增加一些元素来强化这个系列作品的视觉冲击力,就是在这些赤裸的身体上印刷我拍摄的城市照片,但是雕塑表面凸凹不平,印刷不便,没有成功。可是在很长的时间之内我没放弃这个想法,有一天翻看闲书,突然发现了约翰·赫歇尔(John Herschel,1792—1871)发明的蓝晒法,我很兴奋,它是不是能解决困扰我的印刷问题呢?就按照配方调制了药水,涂在一个雕塑上,然后再把院中的花草用保鲜膜缠上,放在太阳底下晒。慢慢地,花草的影子就留在了那个雕塑身上了。可是结果这个蓝晒雕塑太漂亮了,原来朴实的“民工”看上去就像一个青花瓷瓶。最终我还是放弃了这个想法,给雕塑身体上增加元素就是画蛇添足。但是蓝晒这个技术我却不忍割舍,这个手法这么好玩,这么有意思,我就琢磨着怎么能将这个技术发展一下,开始了一步步的实验。

经过了十四年的研究,这已经不是当初约翰·赫歇尔和安娜·阿克金斯发明和使用的那种蓝晒印相法了,我做了很多改革和突破,并把这种艺术语言和我的思想完美的结合在一起。那些花草就是花草,没有别的意思,有好几年我确实沉醉在花草的世界里,兴致盎然的关心植物,把我的工作室弄成了一个大花园,我创作了一大批有关花草树木的作品,将工作室内和周围的野花野草都纳入到了我的创作范围之内,这批作品被起名为“百草园”系列,借助采撷创作的机会,我研究了植物分类,并乐在其中。在唯心主义的世界里没有外物,心外无物,心即理。为什么中国人那么热衷于把玩奇石、根雕、盆景、假山,这和中国的传统哲学有很大的关系,我认为园林是中国艺术的最高境界,在中国的传统绘画里,奇花异草是长盛不衰的永恒主题,它们分别代表了我们赋予它们的精神内涵,正好有蓝晒法做媒介,我也愿意浸润秉承这个传统。

工作室工人在寻找可用于蓝晒作品的植物 2023年, 北京

俞可:从作品中媒介所传递出来的感受性,我觉得“蜡”更有意思。这种材料强调出某种脆弱的属性,所以我会想到费舍尔那些关于消失、脆弱的作品。当然,你在“废墟”中用“形而上”的方式,也在尝试重新建构“蜡”的感受和意义。在使用“蜡”的过程中,你采取了哪些不同的方式,获得什么样的新感受?

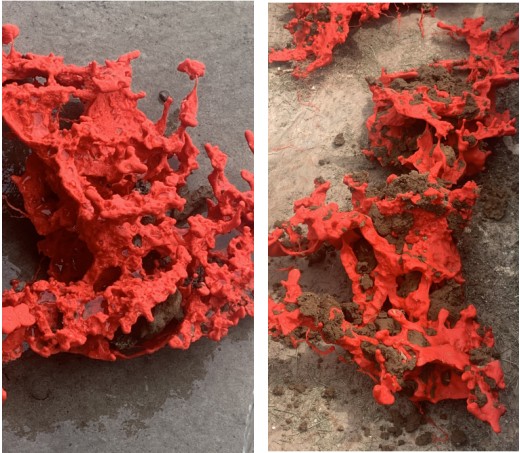

张大力:我用石蜡和塑料的混合液做出形状各异的人造珊瑚,那些东西有点像太湖石,又有点像沙漠玫瑰。我工作室西门外因为拆迁留有一片废墟,村里一个能人利用那片空地堆放建筑垃圾和黄土,年复一年废墟里长满了荒草,黄土也因为日晒雨淋风化成一些孔穴。疫情期间,我就经常去那里散步,看那里生长出来的各种野花野草。有一天下暴雨,闲极无聊,我就让工人把那个蜡塑溶液倒在泥水里,看看是否能形成一个混合泥土的假山石,结果溶液进入泥土里后却自然形成了一件完美的人造珊瑚,真的非常漂亮和震撼。我就又开始研究制作这种“珊瑚”的各种可能性,没有你做不到的,只有你想不到的。比如我也混合进沙子、水泥、面粉、苏打,这些形态各异的“珊瑚”和树根产生出一种奇妙的能量,有点像苏轼的《枯木怪石图》。材料是表达思想的手段,如果一个艺术家不会运用材料,那他的作品在视觉上会混乱不堪,思想性也说不清楚。但是我们终究不能被材料绑架,材料的予取予夺还是在于我们的主观行为上,它是被动的产物,艺术家才是物的使用者和解释者。“蜡”这个材料我并不陌生,1999年在四合苑画廊办个展的时候,就做了一大堆蜡烛枪。那时正是我在“艺术介入生活”思想指引之下,反对暴力强拆、反对千篇一律的城市化建设。我的意思很明确,暴力并不能永恒,也有溶解坍塌的那一天。当时画廊也出售这个作品,观众买走后也放在桌子上燃烧。在展览期间,这些未售出的蜡烛枪慢慢变形粘连,成了一大堆坍塌物。展览结束后就放到箱子里,过了很多年,搬家的时候我又把它们拿了出来,其实拿出来的时候也给了我一些灵感,我觉得这些东西可能只能扔了,已经没有什么用了。我工作室前面就是一片麦田,麦田旁边有个塑料大棚,有一天我站在门前发呆,突然想到为什么不可以把塑料、蜡、黄土、沙子都熬成一种溶液呢?就去实验了,结果那些混合物干后就像一块坚硬的石头,没有灵性也无法提炼出鲜明的颜色。

创作“废墟”作品中的珊瑚 张大力摄于2023年5月

俞可:蓝晒中也使用了树根和草这些自然材料,是一种沿用?

张大力:对,树根和草是我这几年的常用物,因为工作室坐落在郊区,这些材料取之不尽用之不竭。艺术家的思想就是运行在工作室中,如果换个环境,那我也会根据情况,选择更方便易取的材料。但这也主要是因为疫情的限制,所选择的可能性并不多。

俞可:从底层民众到自然之物,再到蓝晒、蜡这些材料、媒介的综合与沿用,你试图构建一种怎样的思想桥梁,去达到什么样的结果呢?

张大力:还是我上面说的那三个阶段,从追求绘画的形式美到艺术介入生活,再到关心人类的终极命运。其实这三个阶段就是跨越人生不同阶段的三座桥梁,我们不可能回头了,我们都会走向死亡,但是死亡是什么?人有灵魂吗?人生有什么意义?人人都得追问这些基本的形而上学问题,从对这个基本的形而上学的认知来形成自己的世界观和行为准则。唯物主义认为人死如灯灭。我没有构建思想的能力,只是用生命来践行,我对世界的看法以及艺术的可能性也在不同的时期有不同的表现和认知。第一个阶段我融入艺术里,希望能在造型上表达自己;第二个阶段是将艺术作为批判的武器;第三个阶段是脱去艺术的外衣,回到真实的自我,我过了三次不同的河流。从职业上来说,一个艺术家和一个泥瓦匠也没什么区别,但是从精神的高度来说确实有人糊涂有人能够顿悟,有人抱怨人生疾苦,有人乐在其中,就看你用什么思想做武器。我用了四十年的时间,才洗清了之前被灌输的污垢。可是这些形而上的问题时刻侵袭我们的大脑,我们人类到底还是个精神动物。

艺术家张大力创作记事

俞可:除了媒介,你的工作环境也给了一些灵感。如果在市区,可能很难其操作这些材料。

张大力:对,工作环境很重要,它决定我们的创作方式和创作结果,艺术家的思想就是运行在工作室里。为什么古人有书斋、琴房、茶室,它们各有不同的功能,也建构不同的价值观。你去一个人家,一看装修风格,就马上知道这个人是什么水平。现在由于艺术家创作的作品体量都比较大,尤其是雕塑作品,所以大家都找远离市区的厂房和院子。我是非常喜欢自然的一个人,不喜欢城市,工作室也因为拆迁越搬越远,但这些都没有影响我的情绪,我更愿意一个人独处,而不喜欢群居。工作室的工人我都让他下班赶快走,别在工作室待着,周末也别来打扰我。我愿意一个人在工作室乱走,观赏那些无名的花草或者阅读或者发呆什么也不干。

七年前我读《瓦尔登湖》时,看到了梭罗的生活方式,那是我特别向往和羡慕的生活状态。这本书让我特受感动,梭罗在山上租了房子,把瓦尔登湖和住家周围的所有植物都认真做了记录,并了解了每种植物的名字,生存时间,花朵和果实的样子。另外,他对自己家旁边这个湖所进行的一个特别大的行为计划也让我身受感动。在他之前从来没人知道瓦尔登湖有多深,有一天梭罗突发奇想地要知道湖底的地貌是什么样的。但要探究湖底,首先得测量湖底不同位置的深度。他用了一个最笨的办法,就是当冬天湖面结冰的时候,他爬到冰面上打一个洞,然后用绳子拴一个石头沉到湖底,等拽上来后,就测量绳子到湖底的长度,并记录下来,那就是湖底的深度。接下来,用这个方法,再打第二个洞、第三个洞、第四个洞……从南到北,从东到西,最终他用这种方式把湖底的地形给解决了。这种用笨办法解决大事情。”今天美国关于瓦尔登湖底下的地形地貌,还在延用他的数据。这个情节让我深受启发,一个人用笨办法也可以解决问题,特别是解决抽象的问题、解决思想的问题。

俞可:今天很多年轻人也很喜欢《瓦尔登湖》这本书。之前我在景德镇看到一个烧陶的年轻人,将自己烧坏了的一件陶器放在《瓦尔登湖》这本书上。那种画面让我印象深刻,甚至有一种感动。我想,不同的人在面对生活中的“瓦尔登湖”时,体悟完全不一样。大力你喜欢自然,可以在《瓦尔登湖》这本书里,与自然相遇。很多人也喜欢自然,但未必能在精神上与之相遇。反而你刚刚谈到的《瓦尔登湖》中使你动容的情节,也让我联想起来在景德镇遇到的那一刻。这样的相遇令我觉得有些匪夷所思。

张大力:对,一个经典会影响很多人,它在不同的时空里可能表达了不同的意义。若说我们解读经典,还不如说经典解读我们,这就是让旅游胜地走向旅游者。

俞可:我觉得你用花草这些自然材料为媒介来塑造自己的作品,与烧制陶器放在《瓦尔登湖》这本书上有相似性。你为何会用蓝晒这种媒介方式塑造一种具有“极端”“暴力”的特点的视觉感受呢?

张大力:几年前我就已经解决了创作过程中对于材料和媒介的认知问题。其实我有过好几次所谓的灵感危机,当这个危机到来以后,我就没有思考能力了。但当危机过后,我发现自己就把这个问题彻底解决了。危机来了以后特别难过,失魂落魄,以为走到终点,江郎才尽。如果我们仔细追问,艺术创作应该是一个内在的产物,内驱力是第一生产力。今天,我可以用任何材料来创作,媒介不能阻碍我的表达,什么材料在我手上都可以按我的方式生长和发展,也包括蓝晒法这个技术。蓝晒法是唯一困扰我并让我投入精力研究很长时间的一种艺术语言媒介。我原来做作品的步骤,是先有概念,然后再按照这个概念找材料和形式。如果遇到我自己解决不了的难题,就找懂的人。所以,一些技术困难很容易就解决掉了。但唯独蓝晒法是我先懂的技术,但这个技术跟我想表达的思想和语言相比,它又显得太轻,对不上。这么多年,我对这个技术已经掌握得非常熟练。但这种技术熟练本身又成为一个问题或者说困扰,就像一个玻璃技艺高超的匠人,很可能没有办法将高超的技术转换成好作品。但我也一直没有放弃,总觉得有一天它会被打通。其实这就是一种精神修炼,我们为了一种技术不能适应创作而痛苦,也为创作找不到相应的表达方法而苦恼。那是我们站的高度不够所致,每一种媒介都可以表达万物。

后来,我读了《瓦尔登湖》,受梭罗启发,也开始认真辨别工作室周围的植物,每种花草我都用蓝晒法做记录。现在,工作室里最多的书籍就是关于植物名称的辞典,好多都是专业的花草植物专家写的。而且我在蓝晒作品中釆集的花草和植物标本,就是我工作室院子内外自然生长的。从那时候开始,我把花草植物做成了国画、油画,做在纸板上、宣纸上、棉布上和油画布上,拓展这个媒介的可能性,蓝晒这个技术被我发展了,可以弄成各种颜色。某一天,我突然想到自己用这个技术这么多年,完全可以表达与内心痛苦有关系的事儿。于是,我尝试着做戴口罩的人影和标语口号,那个人影就像在窒息缺氧的玻璃容器中无法逃出来人。后来我又不停地增加视觉上的参考物和延续过去的创作灵感。十年前在K空间举办个展“广场”时曾使用过“鸽子”这个视觉符号,这次我就想把这些沉淀的旧东西都重新拿出来用蓝晒法再综合一次。我知道很多人画过铁丝网和鸽子,但这种缘于生活经历的综合画面,用蓝晒法来表现,却非常特别,鸽子、人影、铁丝、蚂蚱的组合就像自行车和鱼的关系一样,它们是非物质的重构,是现实中的超现实,是梦幻泡影的“缘”生。

艺术家张大力(左一)、策展人俞可(右一)到K空间看场地做展前策划。2023年12月2日,成都

如何判断真正的艺术家

● 可以脱离既定的知识框架进行自由创作

● 脱离审美语境的雕塑创作

俞可:我理解你的状态。其实,今天在西方很多优秀的艺术家,比如争议很大的杰夫·昆斯,他们都认为现在关于艺术的认知,实际和艺术创作没有多大关系。艺术家理解了艺术以后,可以自由地、无限制地用某种手段实现自身的表达,这个是最重要的,就像你刚才描述的这种情况。

张大力:是,好的艺术家必须解决这个问题,这是“艺道”。

俞可:大力这个说法很对!今天的艺术环境中,学院、美术馆、媒体,包括画廊,其实都还是在一个比较“过去式”的知识框架里讨论艺术。但真正优秀的艺术家早已游离开这些限制。艺术家本身就可以在自己的思想系统里,建立一种方法论,无论是技术、图像和媒介都从自己的理解出发。过去我们常说,没有别人的技术好。其实这个说法并不成立,真正的艺术家是可以采用任何他/她所知道的艺术方式来进行创作,而不是说某某拥有了很多我们关于艺术知识的某种认知,就一定能创作出好作品。

张大力:对,过去的艺术家只能驾驭一种形式。西方人历史上也这样,一个艺术家可能一生就只会画油画,或者画水彩画,而美术学院也是以国油版雕来分类艺术系。比如国画系的毕业生学习了笔墨技巧,就被笔墨气韵所捆绑,难道一件水墨作品里必须得谈笔墨气韵吗?为什么不可以去笔墨气韵而增加别的东西呢?我的意思是你不能不知道这种知识,但如果被这个狭窄的知识结构所困,那就是艺术家的悲剧了。在这个AI时代难道笔墨气韵的定义不可以扩大吗?今天这样抱残守缺的艺术家越来越少,一个有能力的艺术家什么都可以做。我们已经解决了驾驭材料的能力问题。

我说工作室才是思想运行的地方,更确切地说是思想运行在艺术家所使用的材料上,每一种媒介和材料都有无限的可能性,你不能用过去的思维简单的下定义来束缚自己,那么这种材料怎么来?我们希望用材料表达自己的感受、想象、思想,或者抽象的思维,但是又不能被具体的材料所限制。那么看空材料,无料而料才能解困,我们决不会因为找不到恰当的材料所苦恼,实在什么都没有,那就用空气好了。其实哪有一物对一物的恰当材料呢,取万物而用之,万物皆备于我,才是艺术创作的真谛。

俞可:大力这批新作品融合了他早期的一个形象媒介——民工,也可以说是普通人,这一点令我印象很深。当初,你在悦来美术馆创作雕像时,开始我们找了一个标准的,具有希腊罗马特征的一个男人体当模特,特别好看。但大力把情况改变了。当时我赞成这种改变,但是并不是很理解改变后的效果,很多人都理解不了。在悦来美术馆那个空间里,为什么会找一个普通的,形象也不好,甚至缺点很明显的人来进行翻模?后来我跟你多次交流后,知道你所表述的对艺术或者对现实社会的一种看法。在你的作品中,塑造对象并不是要在我们的知识系统里去寻找的一个完美的人体,而是一种认识社会的媒介。这个意义上,希腊和罗马都和你没关系,这个我理解。

张大力:对,你理解了!我就是要抛弃那个我们习惯上关于“美”的固化概念。他们也不是什么民工,是众生,是和我们平等的人。我不想表达所谓的美或不美,那个概念在我这儿不存在,已经被我抛弃了,或者说过时了。曾经有一个雕塑评论家一直质问我,说你翻制的这些雕塑这么难看,有什么意义?我不好意思当面反驳他,让他难堪。他是在用一种高高在上的优越感,固步自封的美学观念来看一切的,要挑选人群中高大结实的男人来当模特,要选身材均匀的女人为标准,那都是学院式的陈旧思想,是非常有毒害的艺术观。中国文人画里一些优秀的艺术家会在画中表达奇绝残颓,枯枝败柳的意境。我看赵孟頫的风景画,都是他自创的内心风景,有时在整齐的树丛中突然来一个峥嵘怪石。杰夫·昆斯将一个乞丐做成漂亮的雕塑,那是生命,是丰满的人生,是超越假道学捆绑而绽放的花朵,何彼秾矣!其实不存在难看与好看之分,那是小学生的智商,在艺术家的心中没有难看的东西,不自我设限,一切万物都为表达自己而存在。

分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]