分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]

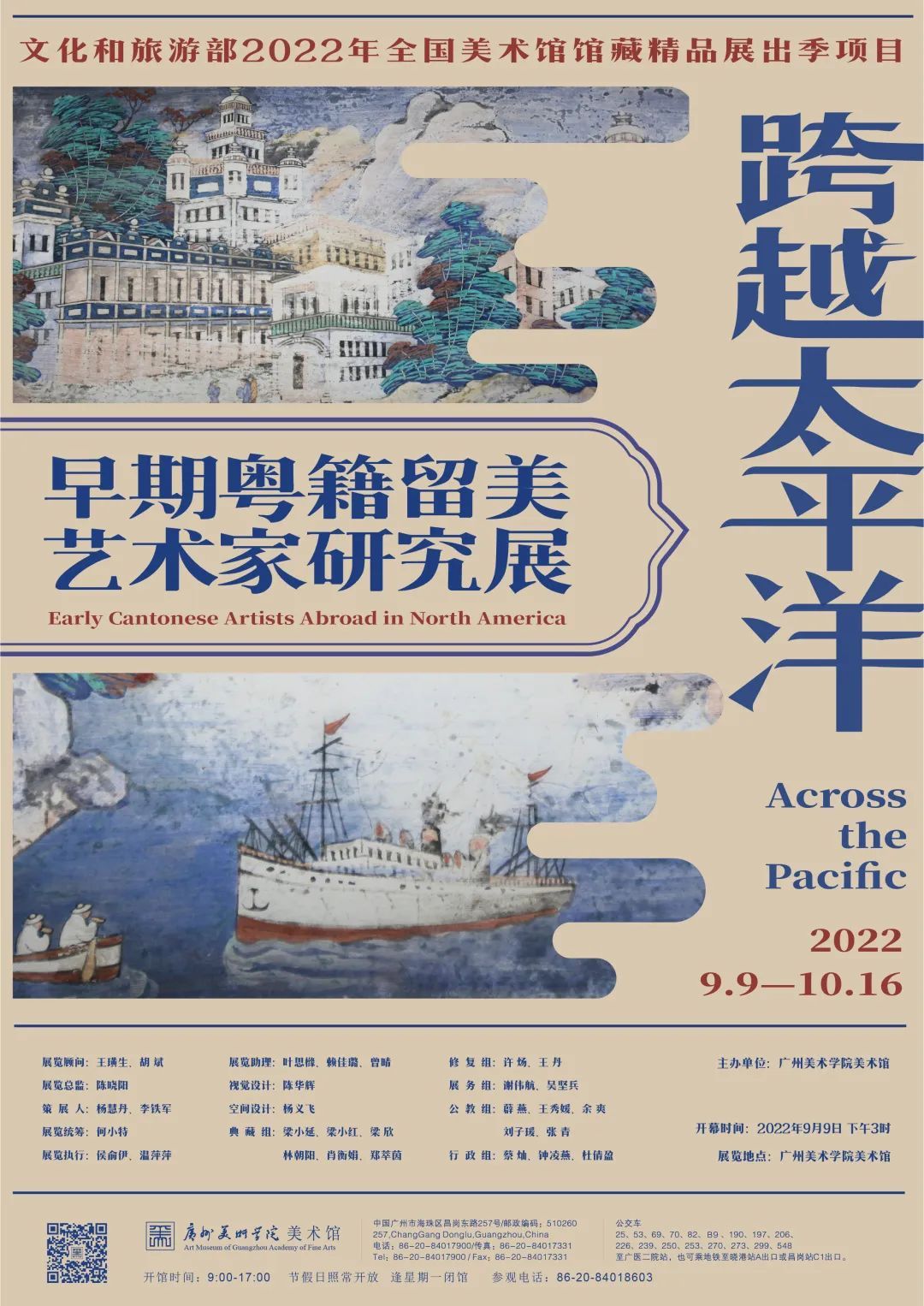

在广州美术学院美术馆(昌岗校区)举行的“跨越太平洋——早期粤籍留美艺术家研究展”,已经结束一个月有余。在这个展览中,“早期粤籍留美艺术家”作为群体正式“出道”。继留日、留法、留苏之后,一个新的留学路径走入学界视野。

对于中国近现代美术史来说,留学群体是一个特殊且重要的存在。作为中国美术留学的路径之一,早期粤籍留美不仅是最早的路径之一,还呈现诸多特殊性。

在广州重新恢复生活秩序的当下,再次回望这个展览,很有必要。

契机

展览用21位艺术家的近百件作品展现了19世纪末20世纪初第一批赴美洲学艺的广东艺术家群体。从粤籍留美艺术家“赴美”“归国”“留美”的角度划分三个单元——“问艺北美:作为侨民的粤籍艺术家”“华南新流:西画社团、展览与艺术教育”“东西之间:跨文化的艺术语言与精神”。包括伍泽枢、李锡章、谢荣光、朱沅芷、黄齐耀、李鸿德、黄玉雪等在内的近十位艺术家首次在中国内地的公立美术馆展出。

第一单元:“问艺北美:作为侨民的粤籍艺术家”

第二单元:“华南新流:西画社团、展览与艺术教育”

第三单元:“东西之间:跨文化的艺术语言与精神”

本次展览源于广州美术学院美术馆总馆长王璜生的一个提议,可以追溯至他在中央美院就职时与曹庆晖一起策划的一个留法艺术家展览。虽然这个展览一度搁浅,但是让王璜生意识到留学这一板块的重要性。回到广州后,王璜生建议立足本土展开对留美板块的研究——李铁夫作为东亚地区留学学习油画的先驱,其最主要作品都藏在广州美术学院,加之同时期也有不少重要的广东艺术家都有留美的经历。

这个提议,与一直持续梳理二十世纪美术史的广州美术学院美术馆近两年的新发现,极为契合。

广州美术学院美术馆副馆长陈晓阳表示,在近两年进行的研究中,发现与海外华人相关的作品中还有一条重要的历史性线索涉及到海外华人社群的部分——一群在艺术史书写中被忽视的、在太平洋两岸间流散的个体艺术家们,提示出区域研究与历史研究相结合的可能。

本次展览由广州美术学院副教授杨慧丹、广州美术学院美术馆助理研究员李铁军担任策展人,雅昌艺术网远程联系两位策展人,对此次展览进行了一次深入回顾,并试图在现有文献资料的基础上对这一群体进行了一次还原。

赴美

19世纪中后期,在北美淘金热和修筑太平洋铁路大规模招募华工的浪潮中,一些具备艺术天赋的粤籍年轻人也先后辗转至太平洋对岸,谋生或学艺于加拿大、美国、古巴等北美洲国家或属地。

1885年,15岁的广东鹤山人李铁夫赴北美谋生学艺,成为目前所知的第一位前往西方学习油画并具有相当造诣的中国人,有“中国油画第一人”之称。

1905年,22岁的广东新会人冯钢百远赴墨西哥,在洗衣店、餐馆做杂工,业余学绘画,归国后成为“赤社”创建者之一。

1918年,13岁的广东台山人余本在小学毕业后主动提出到国外做工,便开始在加拿大的生活。迫于生活,余本选择学习画画,后来成为第一位有作品进入加拿大国家级美术馆展出的华裔画家;

1925年,12岁的广东中山人陈荫罴随父亲移民到美国加州,十年后进入洛杉矶艺术学院学习绘画。

李铁军从事个案研究,正在试图梳理出这个群体确切的时间动线:“他们大多是华工、华商的二代或者三代。第一代华工中没有出现艺术家。因为父辈和祖辈已经有了一定的根基,他们由此多了一些选择的空间。”

和现在的留学生不一样,他们中的绝大多数到达美洲之后就进入劳务市场。只有极少数先选择语言学校,然后进入学校读书。生活所迫,他们大多以半工半读的方式学习艺术。其中,冯钢百要先把挣的钱寄回去养家,用剩下的钱去上培训班;而余本当时因为经济大萧条,学习时没了其他收入只能半工半读。

《华工的孩子组画之二》 陈荫罴 布面油画 50×40cm 年代不详 私人收藏

李铁军根据考证分析,他们就读的学校可能是夜班或假期班:“19世纪末,华人在北美学习的主要方式是通过培训班或者私人教学。资料显示李铁夫当时就读阿灵顿美术学校,但是目前能查到的资料只有阿灵顿这条街。更多人甚至查不到确切的录取书或者毕业证书。最早的一份读书证明来自余本,当时他在加拿大一所学校就读。”

他的猜测在与美籍华裔摄影师刘博智的交谈中得到证实。刘博智为学习摄影在加拿大学校报了两期培训班,不用提供美国身份或者加拿大身份,只要交钱就行,同样没有学位。

20世纪初,美洲当时的艺术氛围已经开始走向现代派,野兽派、立体派、未来派、表现派、达达派开始流行。但是,早期的留美艺术家们还是选择以写实为主。李铁军表示:“一方面,他们以后要以画像为生,主要的客户群体是华人,而华人当时对野兽派、立体主义接受度较低,从事写实绘画会有利于拿到订单。”

据统计,1920年代的华工人数达到20万,但是能称得上艺术家的估计只有十来个人。当时的唐人街有华人近6000,但为人所知的艺术家只有李铁夫、冯钢百,30多年之后才有了朱沅芷。

归国

根据策展团队对于“早期粤籍留美艺术家”的定义,从19世纪末直到1949年以前,从广东地区赴美的艺术家都可以归纳进这个群体之中。在长达半个世纪的时间里,这个群体也在发生着改变:首先学习方式的改变。从早期的半工半读为转为接受正规的教育;艺术风格也从写实转向前卫和现代。其中以朱沅芷最为明显,他被认为是那个时代最大胆的前卫画家之一。

最大的变化出现在1930年前后。美国遭遇经济大萧条。回国还是不回国,这群人站在了命运的分水岭。

名单中的一半人选择了回国:1930年,留美长达45年的李铁夫回国到达广州,当年在香港举办个展引起轰动;1931年,关墨园回到家乡开平,先后在小学、中学、中专担任美术教师,致力于培养开平美术人才;1934年,余本回国后定居香港,以卖画、教书为生,在1956年举家回内地定居;还有早在1921年回国的冯钢百,与画家胡根天筹办广州市立美术学校;梁竹亭回国后去过景德镇陶瓷学院,后来在香港和余本一起受邀回到广州。

还有一半选择了留美:1941年在纽约蒙卓斯画廊(Montross Gallery)举办的“二十五位美国艺术家展”,朱沅芷作为唯一的一位华裔艺术家参展;1980年,曾景文成为改革开放后首个被邀请回国办展的旅美中国艺术家,展览在中国美术馆展出时曾引起轰动。

通过这么多个案,李铁军总结了这个群体的两大共同点:他们都有早年的中国文化积淀,在创作过程中提醒自己融入中国元素,在李铁夫、朱沅芷的创作中就特别明显,可以看到中国的写意、题材、技法;还有一个很明显的共同点是,他们几乎都没有进入到中国美术教育的主流,都在大的历史中缺席。

“语言是一个重要原因。他们都只能讲白话,李铁夫跟北方人交流时需要翻译或者通过笔谈。”

因为种种原因,这批早期留美粤籍艺术家最终变成了生平经历与留学背景语焉不详,在中西艺术史书写中籍籍无名。

追踪

作为这个群体的首次亮相,策展工作的难度也可想而知。

“我们的首要工作是要找到‘他’,通过文献挖掘、田野考察等各种方式去寻找。”作为策展人之一,杨慧丹形容这是“一条长期被遮蔽的线”,处理方法是将这个群体一分为三,分开处理:回国后较为活跃的、回国后开始隐没的以及没有回国的。最复杂的是第三种情况——在太平洋两岸来回,最后定居在北美。

“他们在中国近现代当代史是一个缺席的状态,在美国的近现代史中也同样缺席。我们只能通过联系华侨史,沿着从广东出发到达日本、然后从日本转道去美洲这条线去寻找,然后在火炉鲁鲁(现为檀香山)、旧金山等地找到了一些广东籍艺术家。”杨慧丹早些年因参与近现代中国艺术的海外收藏课题时与美国西海岸美术馆建立联系的研究经历派上了用场。

《第一课》 First Lesson 谢荣光 石版画 38.1×33.6cm 1938年 图片由斯坦福大学坎托艺术中心提供

在得知洛杉矶郡立艺术博物馆收藏了朱沅芷的作品后,杨慧丹马上联系问询是否能合作。对方回复时讲了一句话让她印象深刻:“他们说,终于有人关注这个部分了!洛杉矶艺博的一位馆长还给我们提供了另两位他们馆藏的艺术家名单: 谢荣光和陈觉真。但因为两位艺术家的作品信息尚未公开,无法获得授权使用。我们就只能沿着西海岸去寻找。”

沿着线索,策展团队了解到,在斯坦福大学坎特艺术中心收藏有谢荣光的作品。这批作品来自一位专门收藏早期亚裔艺术家作品的收藏家。谢荣光当时在美国就很受中产阶级的欢迎,收藏者众。

在追踪过程中,杨慧丹发现,除了黄宾虹、张大千、齐白石等名家藏品,同样收藏于美国西海岸的谢荣光、朱沅芷、黄玉雪等艺术家的作品虽然游离于“主流”美术史视野之外,但是却证实了另一条线索:“国内书写艺术史的方式是西学东渐,就是西方怎么影响东方,我们通过吸收、剔除、转化最后呈现出一个中国艺术的新面貌。但是我们发现,其实也有‘东学西渐’的存在。虽然比重不大,但是他们确实对西方艺术产生了一定的影响,体现了一种双向交流,特别是朱沅芷、黄齐耀这些最后留在美国的艺术家。”

黄齐耀通过应征成为迪士尼经典动画《小鹿斑比》的核心画师,为这部动画片绘制背景。他以宋代绘画为灵感创作出一片具有中国水墨韵味的虚实结合的写意森林。由此,黄齐耀不仅成就了一部经典,也将中国画之美带到西方。多年后,迪士尼公司将黄齐耀列入“迪士尼传奇”(Disney Legends)。

《春节》 Chinese New Year 李鸿德 纸本水彩 101.6×76.2cm 1959-1960年 图片由美国华人历史学会提供

在旧金山华裔餐馆“冠园酒家”老板的赞助下,擅长水彩创作的李鸿德以北美早期华裔的谋生历程为主题创作了12幅水彩屏风。因水彩画色彩鲜艳,虽主题有些沉重但画面并不显悲戚,在很长一段时间悬挂在饭店中庭,供往来客人欣赏。这12幅图后来因饭店几经转手而一度销声匿迹,美国华人历史学会一直在“追踪”着这批画作,最终让它们得以重聚。李鸿德曾绘制过书籍封面和内页插图。

双重缺失者

随着挖掘的深入,群体名单从最初的13个增加到20余个。看着这些鲜活的资料,很难相信,他们会成为中美艺术史中的双重缺失者。

杨慧丹分析其原因:一方面,从国际环境来讲,当时的世界艺术中心在法国巴黎,赴美的他们为了谋生而出发,然后发现了自己的爱好并付出了实践;其次,跟国内环境也有关系。当时的精英分子都在倡导用写实主义改良中国美术,这群人没有汇入这种洪流,反而从事的是比较纯粹的个人探索。除了早期的几位艺术家以写实为主,后期艺术家的选择就越来越多元,他们的创作也更加多元,没有宗旨或者纲领。他们也没有成为后来的艺术偶像,就是一群很真实的人。

“所以,他们在美术史中缺席是很正常的。除了李铁夫、余本、冯钢百、司徒乔等少数几个人留下作品留下了少数的命题式艺术作品,更多的人都处在一个不被认知的状态。他们呈现了主流之外的另外一种状态。”

这也为中美学者们提供了宝贵的新鲜课题,展览则呈现出国内在这个课题上的阶段性进展:广州美术学院根据丰富的李铁夫收藏展开了对其系统的梳理和整理;司徒乔因其北上和夫人留下了大量文献,为其后来的研究打下了良好的基础;余本作为这个群体中相对年轻的艺术家,他的后代和研究者一直在努力,近十年出了很多画册和传记。

《古巴国家公园》 关墨园 纸板油画 43×28cm 1926年 关墨园家属收藏

但是,这仅仅是开始。李铁军罗列了很多尚需查证的点:

李铁夫是目前为止发现最早在美洲学习绘画的艺术家,但早年赴美学艺的过程还是很模糊,现存最早的作品是1918年,20世纪以前的作品和早期文献基本都没有;

陈锡钧,中国的第一代雕塑家,归国后出任广州市立美术学校及广东省立勷勤大学教授,然而他的艺术面貌更是模糊不清;

关墨园,曾在当时美国属地古巴学习西画,毕业创作名噪全校,回乡后逐渐消失在艺术研究视野中;

朱沅芷,被誉为“华人现代主义先驱”,是最早探索欧美现代艺术的具国际声誉的华人艺术家,但其极具个人风格的原作从未在中国内地出现过。

冯钢百曾自述在罗伯特-亨利门下学画,但是根据罗伯特亨利方回馈的消息是,罗伯特亨利没有教授过华裔学生。对方很高兴能添加学生名单,但是需要提供实证。

“很多描述都需要实证。我们只是开了一个头,接下来需要一个个的个案去追、去挖,找到在那边更多的痕迹。此次展览作为群体推出,希望学界给与足够的重视,让更多的研究者参与其中,对中国早期的美术历史有一个更为全面的认识。”

在进行

此次展出这些名单也不是全部。随着调查的不断深入,这个名单会不断增长。

策展团队发现,关于这个群体的各种研究工作都处于一个“在进行”的状态,很难纯粹从艺术的角度对这个群体进行定论。一直从事人类学研究的陈晓阳提出,可以将他们作为“离散群体”来看待。就跟当下从内地到沿海、从农村到城市的流动人口一样,他们随着全球化的进程,在太平洋两岸流动。

同时,这种“流动”的留美艺术家不是全球个例。韩国籍和日本籍的艺术家们也走过相似的历程,只是在时间上稍有差别。他们并不是作为个案单独存在。这是西方现代主义在亚洲传播的过程中,不同的东方艺术家表现出的不同反馈。

《风景》 朱沅芷 绢本油画 37×48cm 1930年 私人收藏

从全球美术史的发展脉络来看,在很长一段时间,我们都以西方史为叙述主体,但是近些年的叙述重点开始转向非中心国家。这批出生在19世纪末、20世纪初的艺术家,是最早接受西方艺术熏陶的人。他们也是中国艺术史走过百年的一部分。

杨慧丹表示,这也给重新思考广东美术和岭南文化提供了新的思路。

“以前我们总觉得,谈到广东美术就是研究本土美术,但是我们忽略了,广东美术很早就有了国际化成分,因此并不能算是很纯粹的在地艺术。这一点值得我们重新思考。”

作者:江静

分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]