分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]

2015-11-06 08:44

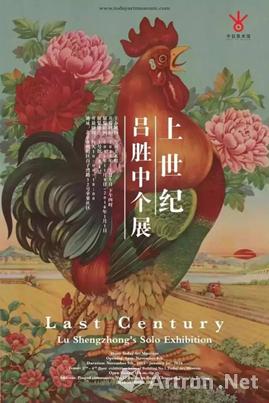

展览海报

编者按:“上世纪,是发源地,是现代的开始,我们近百年来试图解决的问题,都是上世纪的问题,这期间经历的坎坷,代价巨大,所要的却并非今天的结果,我们没有必要为今天活着。”2015年11月8日,“上世纪”吕胜中个展将在今日美术馆展出,展览将重提上世纪的问题。相对于一个注定将永远未完成的现代性要求,艺术家想要以此反观和针锋针对的,是另一个具有今日时代特色的现代观——“活在当下”。本次将展出的最新作品《大公鸡》年画,也是连接“上世纪”与现代的作品:它目睹了时代的变迁。

【新作旧作一起展:艺术家的创作与思考】

生命·瞬间·永恒2,180x1100 cm ,纸本绘画,1987

本次展览将展出吕胜中首次与公众见面的新作《大公鸡》年画、早期创作的“小红人”等近三十年以来的共十一件代表作品,分别展于一号馆的三个楼层。展出的新旧作品横跨艺术家创作实践的三十载。展览空间将分为“觅魂”、“再见”、“实验”、“新篇”四个篇章,反映了艺术家创作与思考的历程,反映出其多年来实践、研究和思想发展的主干脉络。

吕胜中 没话找话

这次展览距离吕胜中先生1988年在中国美术馆首次公开亮相的“吕胜中剪纸艺术展”已过去了近30年,距离2005年最近一次在纽约举办的个展《推陈出新》也已整整过去了10年。虽然办展并不频繁,但投身实验艺术教学的吕胜中并未停止艺术创作,他将重新对不能登“大雅之堂”的中国民间文化传统展开更大范围的调查研究,拓展艺术语言的表达边界。艺术家将“上世纪”作为新阶段的创作总结与话语起点,希望藉由本次展览与公众互动,通过回溯特定的历史而展开“重新言说的现在与未来叙事”。

【“小红人”到大公鸡:吕胜中的创作历程】

民间剪纸“小红人”为现代文明“招魂”

吕胜中的红小人作品

吕胜中最早剪“红小人”是在1985年去中国西北采风考察时,跟随当地农村婆婆一起剪“抓髻娃娃”。作品中的“小红人”脱胎于民间剪纸的“招魂娃娃”,其招魂祛病的原本内涵固然还在,但生活体验使其更加扩大了文化上的针对性,即对人类灵魂命运的关注。“暖汤濯我足,剪纸招吾魂”。唐代大诗人杜甫在“安史之乱”后所写《彭衙行》中的这两句诗,给了吕胜中最初的灵感,让他有了在现代文明中做“剪纸招魂”的欲望。从1985年起,小红人逐渐成为吕胜中艺术创作的基本语言。“小红人总被点,即使我不想展也会被要求展。”吕胜中说,但这次不做《招魂堂》,要在一个房子做了六十万小红人。60多米长、3米高的墙,天上、墙上都是。

吕胜中《招魂堂》300x310x500cm 剪纸 装置 1990

1990年,吕胜中完成了他最早的剪纸小红人作品《招魂堂》,这件装置作品复制了中央美术学院的一间旧工作室,用红色的人形剪纸,布满了窄小的房间,让人感到神秘窒息。这件极具视觉冲击力的作品,使“人形剪纸”成为他作品的标志性符号。1991年《招魂》展以剪纸、行为、装置形式多次在国内完成,场所包括公园、毛泽东故居、胡同、唐山大地震遗址、玉米地等,行为主要为在现场分发1000个小红人。

随着小红人不断地在从艺术家剪刀下生成,又飘落到世界很多地方,不同国家、地区、民族的人们都表示出对他的喜爱,吕胜中也很快发现:“’小红人’的原型并不是中国传统文化中特有的‘专利’。几乎是一样的姿态,显现出人类共性的本真”。

“小红人”之后,更具人文性的“书”加入

吕胜中《山水书房》900x600x300cm,书、书架、书案、花木、台灯、中国传统山水画卷等材料,喷绘印刷与装订技术,装置,2003

2003年吕胜中创作的装置作品《山水书房》 参加第50届威尼斯双年展中国馆“造境”。房间被布置成水墨文化空间,制作的书架上是5000多册中外各类书籍,以书架的书脊将一幅五代董源的山水画《夏景山口待渡图》用电脑分割,再拼出整幅画面。山水画一定程度上代表了中国传统文化精髓,与观众、当下生活发生关联。

吕胜中装置作品《人文书》

2004年,吕胜中创作的装置作品《人文书》、《人墙砖》参加纽约前波画廊“吕胜中 人文书”个展。这一尝试是他对各种技术试验的总结,他将黑纸红图或者红纸黑图的剪裁拼贴形成多种变化,并将它们装订成书籍,或西方或中国传统的线装。

持续创作的《辞海·空书》,争相四散的小人们反应“上世纪”遗留的问题

吕胜中剪纸装置作品《辞海·空书》

2003年初,吕胜中从《辞海》厚重书卷的版心出发,裁出相互连接的纸条,携带着满篇的文字从书中流淌而出。2007年再作空书则使用无字的红纸,并加有人形在纸条的开端作为分离于书本的引导。2015年,《辞海·空书》的载体又回归到了原点,从三本《辞海》逐根裁出底部带有正负形人的纸条。每部高4米、长12米,悬挂于展厅内。这个剪纸装置作品由《辞海》拉出的纸条汇集,形似瀑布,具有很强的流动感。而底部的那一个个小人又好似争先恐后地往外四散,赋予了这件静态作品隐约的爆发性。小人们争相四散,是否为了寻找什么?正如吕胜中所说,现在的许多问题由“上世纪”遗留,尽管人类付出了巨大代价却仍未解决。

最新作品大公鸡 目睹时代的变迁

《大公鸡原作》

这次展览一件重要的作品,是吕胜中新创作的《大公鸡》年画,原型是以前山东农村很常见的年画创作题材,也是吕胜中小时候就很喜欢的一张年画,原作中的大公鸡站在一块石头上,背景是农村机械化耕作的田园远山,表达了那个时代里中国乡村的理想境界。

吕胜中在创作中,大公鸡脚下踩着农村拆迁后留下的石头,背景是城市化的场面。这和之前的小年画挂在一起,“大公鸡站在那个地方就目睹这一切,而我则记录下了这种转型”。

【吕胜中:为什么“上世纪”】

吕胜中

关于这次展览,吕胜中说到:“我原本并不情愿地登上艺术之舟船是在上世纪70年代,很快发现了其中的乐趣,并为此付诸全部的精力与情感。但已然成为一种职业的艺术行当在当代并非是人类安放精神与灵魂的净土,这让我曾有两次想逃离出局,被朋友说成是‘今之古人’。最终发现是逃不掉的,因为当代没有桃花源。”

就如本次展览前言中所说,对于中国来说,上世纪是社会性质转型的启动,是所谓新文化的发源地,是“现代化”的开始。本次展览,重新将我们对现代与现代化的体验与检阅的起点推回到了那个与传统衔接的新、旧初分时刻,相对于一个注定将永远未完成的现代性要求,吕胜中想要以此反观和针锋针对的,是另一个具有今日时代特色的现代观—“活在当下”,这又一个被特定时代生产和建构出来的虚妄幻觉。在更普遍的意义上,我们仍将为了什么而活着?通过本次展览,将通过这些作品对这样的问题进行质问和寻找。

来源:雅昌艺术网

分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]