分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]

我们今天生活在数字时代。为了说明这一事实,策展人菲利普·齐格勒(Philipp Ziegler)引述了一组统计数据:“如今地球上有超过41亿人使用互联网,相当于世界人口的54%,其中超过7.72亿互联网用户(约占世界20%)居住在中国,这个数字是美国总人口的两倍。”作为互联网用户的我们似乎已经毫不意外这样的数据,如今任何一个坐在电脑前或持有手机的用户都可以轻松地预言,在未来的几年里,这个数据将毫无悬念地加速扩增。然而,“我们生活在数字之中”的结论只是说对了事实的一半,剩余的部分也许才是令人意外的,那就是:数字也生活在我们之中。第六届广州三年展中,菲利普·齐格勒策划的展览单位,主题“叠加”引自美国社会学家本杰明·布拉顿(Benjamin Bratton)“inside the stack”的说法,直译为“在堆栈里”,指的也就是“我们在堆栈里面,堆栈在我们里面”的数字构筑境遇。而且,需要特别强调的是,那一组统计数据不光是简单地意味着占据世界人口54%的用户获得一种所谓的“数字生活”,以及被数字所捕获的生活,还更为深刻地意味着——如范瓦尔·布什(Vannevar Bush)于《诚如所思》一文中所预见的——整个世界都或主动或被动地参与到了这一生活运动当中。

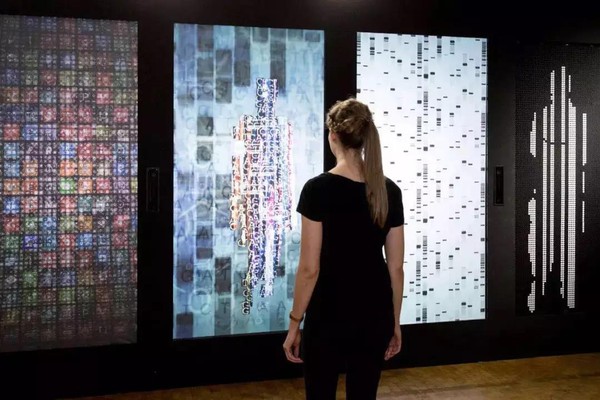

贝恩特·林特曼& 彼得·魏博尔《YOU:R:CODE》,互动装置,2017年。人从装置前走过,会分别进入不同的运算(测量、搜索和匹配)识别之中。人在代码之中,或者人就是代码的一部分

值得再次回溯图灵(Alan Turing)24岁时的著名论述,以便更好地理解究竟何谓“数字生活”。颇可玩味的是,1936年的时候,尤其在图灵那里,“computer”这个词还不是“计算机”,而是人类计算者。计算机只是一台执行计算者工作的机器。在关于“可计算数”(computable number)的论文里,图灵曾提及,计算者任一时刻的行为都由他当时观察到的符号和他当时的思维状态所决定,因此计算机的功能就在于识别人类计算者输入的符号,并将他的一系列思维状态分解成基本的、有限的操作。当操作被执行,计算者的思维状态也就被确定了。虽然哥德尔(Kurt Gödel)曾在1972年批评过图灵对于计算者思维状态做有限处理的错误认识,但时至今日,数字生活中的数据处理仍是图灵最初设想的格局,如此对于思维状态的限制,使得最终被执行下来的操作很可能偏离思维状态的持续变化。也就是说,计算机取代计算者之后,在有限操作的执行中,将不可避免地改变、替换乃至截断计算者的思维状态。尤其在大规模数据的收集与运算中,计算的操作越来越多被一种资本主义的生产和决策体制所接管,这些改弦更张的“思维状态”甚至不再需要计算者的参与,却愈加有力地介入了人类的生活。与此同时,计算者思维状态的有效性也将进入一个“重估价值”的时刻,或许这也是学者许煜所强调的重思“执行”(execution)的时刻。这一时刻无疑和数字规划的生活经验范式有关,因此也和所有人息息相关。

关小《天气预报》 ,三屏视频,彩色,有声,12分48秒,2016年

林科《我在这里》,增强现实(AR)视频装置,1分35秒,2018年

首当其冲的,即是人类的感知与经验本身的有效性。借用艺术家关小在她的三屏视频作品《天气预报》中的提法,数字生活将“感观的度量衡”作为一个问题抛给了我们:一方面,感观激化,记忆闪回,注意力跳切,事物在人的感知网络里混杂交通,势力脆微又彼此渗透,感知的主体性自我献祭一般地嚎叫着主权宣言;另一方面,人们每一次从事物那里捕获感知,也是事物又一次地猎取我们自身,“那些抓住你的,成为了另一个你”,感知的主体性在审议领域的意识分裂和经验瓦解日益剧烈。如此一来,我们还如何感知?如何观察这个世界?“如何连接椅子和欧洲”、女孩和鞋子,马与复印机?如艺术家所说,“关联的方式决定世界的面貌”,这场“天气预报”虽为感知的未来绘制了一幅蒙太奇气象图,但其中关联的区域依然疑云密布。艺术家林科的作品《我在这里》,将美术馆闲置的一个墙面伪装成电脑桌面,观众需要拿起手机扫描二维码,从AR软件里观看视频:在那里,已然消逝于手机界面的鼠标箭头,化作一个模糊又清晰的黑点,出现在记忆的“蓝色虚空”之中,仿佛从未远去。“我在这里”,与其说是对从电脑桌面越渡到手机界面的我们的存在宣称,不说是对鼠标箭头持续演变而始终存在的非人指认。对于数字生活而言,无论是电脑用户还是手机用户,一个模糊而又清晰的黑点,总是定位并规划着操作与被操作的关联之地。感观渗透,界面越渡,数字对于生活的非人介入,重新配置了物与我的感知关联,而在如此进路之上,将事物与世界仅仅看作只是呈现在人们面前的那个世界,显然已经失去了解放的力量。

多里安·高迪《仪式和后果》 ,装置 (气缸,凳子等),2017年

邓悦君《O》,花岗岩、光伏电池、定制芯片、喇叭,2016年

2012年,哲学家格拉汉姆·哈曼(Graham Harman)在柏林新媒体艺术节上作了题为“事物皆无关联”的演讲,他意识到,在似乎每一个事件都在颂扬关联性的全球化和智能化的当今世界,谈论事物的自主及其相互独立完全是不合时宜的,然而一种事物与人以及事物之间相互关联的整体论,在他看来却是非常糟糕的。尤其在气象学的问题上,整体论的预测模型,很有可能导致一叶障目而将灾难引入重复的循环之中。哈曼认为,事物的实在并不能够被视觉或知识掌握,他提到:“事物和我们一直保持不关联的状态,而且世上诸物也保持互不关联的状态,它们隐没在其实在的私密真空。”但事物并不仅仅隐没,它们总是偶然连接,甚至转变,而使其成为可能的就是引诱者(严格来说是引诱,即“allure”,指事物作为对象向我们发出信号所具有的一种特征,这里作了引申,表示制造这一特征的人与非人)。艺术家多里安·高迪(Dorian Gaudin)的作品《仪式与后果》,通过1张由机械传动的弹性钢带和11把接有气动执行器的金属椅子,有意模拟了布努埃尔电影《泯灭天使》中那场将所有人囚禁其中的晚宴。气动压力罐让椅子弹动,仿若症状一般的随机抽搐,弹性钢带持续弯曲,升起又落下。事物被艺术家置入一场充满魔咒的“晚宴”之中,观众的到来则让这一切更显荒诞。然而事物的自主并不一定就是疯狂,艺术家邓悦君的作品《O》或许更好地展示了事物的引诱。艺术家对100人进行长音“O”的声音采样,刻录到芯片里,制作成100 只名为“O”的光伏“虫”。这些“O虫”呈O形排列,它们会随着光线的强弱变化发出层次不同的长音“O”。能量转换,电子跃迁,“O虫”俨然有了生命,而每一次不同的合奏就像是它们之间的私密合谋。也难怪哈曼一再提及,“艺术是制造引诱的方式之一”。(《铃与哨:更思辨的实在论》)

杨健《传感器之林》,装置(传感器、多种材料),2008 年至今

皮埃尔·于热《未耕种之阡陌》,影像,14 分钟,2018年

也许有必要将哈曼的“引诱者”与哲学家拉图尔(Bruno Latour)所说的“行动者”(actors)进行某种偶然连接,虽然说两者并不一致,甚至哈曼曾数次批评拉图尔将一切实体还原为相互之间关系性效应的做法,存有消除自主的实在诸物的危险,但是经由哈曼的“对象引导”(object-oriented),我们或可窥探数字生活中的行动转向,而这也意味着对于21世纪的感知关联来说,“发现对象比消除对象更重要”。艺术家杨健的作品《传感器之林》,由生活用品、杂物、盆栽等堆置而成,在这些事物之上以及之间,缠绕和布满着发光体、缆线以及传感器。日常事物似乎得到了重新的发现与使用,然而当人们穿行其间,却如藏身于一片数字废墟的原始森林之中。事物联网状态的数字图景可能是一座秘密园林。艺术家皮埃尔·于热(Pierre Huyghe)的作品《未耕种之阡陌》以更为奇怪的方式展示了事物的联盟。于热选择了城市公园(Aue-Park)里的一处堆肥设施作为偶然事件的发生之地。一个人迹罕至的所在,似乎人类已经隐没了,但是没有完全消逝,他们以各种痕迹、姿态或色块的方式穿越而来,进入一种人形雕塑与蜂巢、白狗与粉红色狗腿、大麻与黑麦、长凳与死树等潜在的共同生活之中。如此共同生活的状态,区别于通常意义上人与人、人与社会,社会与自然等“人类-对象”的关系,而是给予环境本身一种敞开的自主性与偶然性,进入了一种“对象-对象”的关系。在那个人类中心主义之外的阡陌交错地带,人类的感知主体让位于哈曼所谓“对象引导”的实在客体。它们自主地以引诱生成引诱,以渗透转化渗透,它们联合着构建了一个重置生命际遇及其形式的行动者网络。就是在这样一个无主体、无价值、无事件之地,一切又从新开始,而共同生活的经验与体验方式,也随之发生了深刻的变化。

吉尔伯托·埃斯帕萨《自动光合植物 》,聚碳酸酯、不锈钢、电路、木材、硅树脂、石墨、硅砂、活性碳和亚克力,2013年-2014年

托马斯·费尔施代恩《被解放的普罗米修斯》,生物化学作品,大理石、塑料管、不锈钢管、木材、手动液、压升降平台车,2016年-2018年

艺术家吉尔伯托·埃斯帕萨(Gilberto Esparza)和托马斯·费尔施代恩(Thomas Feuerstein)的作品都强调了“实验室”的重要性。实验室的作用,一方面是模拟审议的控制室,如埃斯帕萨《自动光合植物》中的电子监控台,它连接着由来自广州不同地点的污水菌落组成的生态系统核心,类似一个原始大脑,可以重启新陈代谢的循环过程;一方面是域外生产或环境制作,如费尔施代恩所强调的,艺术家所展示的是一个区别于展示美学的制作诗学,一种生命的“演变、转化以及新陈代谢”过程让展厅里的艺术连接展厅之外的潜在环境,同时连接艺术自身美学经验之外的他异经验。“被解放的普罗米修斯”,从某种意义上说,也是被解放的展厅,被解放的艺术关联性。费尔施代恩认为,“艺术不再仅仅是一个符号系统,也是一个代谢系统”。实验室之于艺术家的重要性,就像拉图尔在论及科学家基于实验室条件编织行动者网络一样,除了融合不同学科以及不同领域,还在于制造了感知关联和经验重启的异质情境与多重连接。这倒并不是倡议艺术家的位置应该从工作室转向实验室,更不是否认个体工作的价值,而是强调乃至重申一个数字时代的趋势,即美国学者马克·汉森(Mark B.N. Hansen)在关于“前馈”(Feed-Forward)的论述中所提及的,“(数字)媒体已不再需要与人类的感官知觉及意识觉醒有任何直接的关联就可以在微观时间的尺度之下自主运行”。这一趋势至少意味着数字生活的两种遭遇:其一,人类的经验从个体以及文化的感知记忆转换成了数字化的行为痕迹,而后者并不具备人类经验的总体性,这些数据配置甚至已经不再是人类经验本身,人类的感知关联和经验重启进入一种实在性的物质连接与数字代理的复杂环境之中。其二,感性意识被数字配置明显降级处理,携带个体以及文化记忆的意识活动在数字代理的审议场景中越来越边缘化,这一遭遇正在改变主权形态和政治任务,如本杰明·布拉顿曾经提到的,在算法管理的界面回路里,那些不同专业的操作员每区分一次网关,都是一次主权和例外状态的重新确定。

刘佳玉《谷边》,不锈钢、半透明液体,机器深度学习,实时渲染,2018年

感知与数据的潜在联系在刘佳玉的作品《谷边》中有所展现。艺术家拍摄瑞士汝山谷不同时段天空的照片,建立风速、湖面、天空的数据模型,借助遗传算法交由机器深度学习,在美术馆空间里重新生成图像。图像生成的触发机制由汝山谷湖边实时的风速和风向所控制,数据的不断变化使得所生成的图像也随之发生缓慢的改变,置身展厅的观众借由实时渲染的图像变化感受来自另一处地理环境的隐微影响。或真或幻,感知与数据的交叠,使得一种关联的尝试既是融合又是冲突,既是可计算也是不可计算。或许,在感知与数据之间,一种计算者与计算机的不平等性将越来越多被提及。然而在马克·汉森看来,数字生活所带来的感知的一系列问题,如关联失衡,行动失衡,体验失衡等,并不意味着人类经验的瓦解,反而是一次重新感知的契机。只是有一点,我们已无退路。不管是本杰明·布拉顿依据卡尔·施密特(Carl Schmitt)“大地之法”提出的行星级计算六个层次(“大地、云、城市、地址、接口和用户,每一个层面都有各自的平台主权”),还是马克·汉森重提感知重要性所谓的“解放感性过剩”以及“针对数据采取行动”的21世纪任务,无论如何,一种面向行星级数字构筑的感知行动,已经无法在撇清数字处理的条件下,去到意识处理的新世界(或许这也是三年展另外两个主题展览单元——“同类演化”和“机器不孤单”——的部分题旨)。感知的未来,不得不在数字配置的现实环境里展开行动。而经由一种媒体扩展的、异质生成的、多重构筑的感性转换,行动也将进入堆叠状态,如布拉顿一再提示的,它所面对的从来不是一个总体,而是一个相互交叉、相互叠加的总体。也正是从这种意义上说,获取感性数据的每一个行为本身,才是马克·汉森所谓一个创造新感受的过程,因为行动即理性。

第六届广州三年展 The 6th Guangzhou Triennial

诚如所思:加速的未来 As We May Think:Feedforward

2018/12/21–2019/3/10

广东美术馆Guangdong Museum of Art

华侨城盒子美术馆(分展场)OCT Boxes Art Museum(Satellite Venue)

总策划及文献展策展人:王绍强

主题展策展人:安琪莉可·斯班尼克、张尕、菲利普·齐格勒

作者:芬雷

分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]