分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]

一、“魏晋风度”

自曹魏建立至东晋灭亡这一段时期为中国历史上的魏晋时期,但在这儿“魏晋”并非一个单纯的时间概念,它处于“风度”之前,看起来更像是一个有着特定含义的形容词,一种具有代表性的典型……

了解一些历史背景或许有助于我们理解这一概念。这是一个少有的全社会都充满着死亡的年代:自东汉后期以降,泛滥的天灾致使“家家有强尸之痛,室室有号泣之哀,或阖门而殪,或举族而丧”,同时人祸造成的伤亡亦不遑多让,如曹操《篙里》所言:“恺甲生虮虱,万姓以死亡。白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠。”上至帝王公卿、士大夫,下至平民百姓、贩夫走卒,都强烈感受到来自死亡的恐惧。在死亡面前,信仰的偶像被打破,思想的危机已发生,怎样在短暂的人生中获得快乐,自然而然地成为魏晋文人重点考虑的问题。

但是诚如宗白华先生所云:“汉末魏晋六朝是我国政治上最混乱、社会上最痛苦的时代,然而却也是精神史上极自由、极解放,最富于智慧、最浓于热情的一个时代。”在这充满血腥与残暴的两百余年间,有这样一群超拔不凡的名士,他们以无比的智慧与深情,开创了一种至今为中国知识分子所津津乐道的真正的名士风范——“魏晋风度”。

魏晋名士,风流千载,而“魏晋风度”指的正是魏晋时期名士们所具有的那种率真任诞、超然物外、清俊通脱而风流自赏的行为风格。他们身上汇聚了一系列独特而又极具美学意蕴的文化符号,如人物品藻、清谈、服药、饮酒和穿着打扮,这些文化符号反儒家纲常伦理,越名教而任自然,潇洒脱俗,揭示了传统礼教对人的自然本性的限制、压抑和改造。其中“穿着打扮”一项——也就是服饰,不仅是构筑名士身份的一个重要元素,而且更是士族阶层生活态度和审美倾向的一种外在表现,同时也从一个侧面反映了他们所处时代的特征。

(晋)顾恺之 女史箴图卷 (局部)

绢本设色 纵24.8厘米 横348.2厘米

〔英〕大英博物馆藏

二、“魏晋风度”与服饰境界

我国服饰的发展经历了商周的庄严肃穆、秦汉的凝重理性,到了魏晋南北朝一下子进入了风流时期,清瘦纤巧洒脱娟秀,以“初发芙蓉”的清新自然,代替了“错彩镂金”的华丽浓艳。而这种任意随性的审美意识,必然是深受同时代的社会风气与哲学思想的影响,只有把它放到那个特定的时代,才能更好地体察它的原貌。

魏晋社会,礼崩而乐坏,儒家为尊的局面土崩瓦解,服饰的形质正如魏晋的社会现况一样变动不居。东晋葛洪的《抱朴子》有记:“丧乱以来,事物屡变,冠履衣服,袖袂财制,日月改易,无复一定。乍长乍短,一广一狭,忽高忽卑,或粗或细,所饰无常,以同为快。”不过“所饰无常”并非无可把握,《晋书·五行志》记载:“晋末冠小而衣裳博大,风流相仿,舆台成俗。”当时的名士对服饰有自己的一套心得:上衣的袖子从肘部开始做得特别宽,几乎可以拖到地面。衣料以柔软轻薄为主,腰间系长带,有的还披散衣襟。一时间这种褒衣博带、潇洒风流的形象为人们争相效仿。

(晋)顾恺之 女史箴图卷 (局部)

绢本设色 纵24.8厘米 横348.2厘米

〔英〕大英博物馆藏

“褒衣博带”一词首先出现于《汉书·隽不疑传》:“不疑冠进贤冠,带具剑,佩环,褒衣博带,盛服至门上谒”。唐代训诂学家颜师古注:“褒,大裾也。言着褒大之衣、广博之带也”。“褒衣”可理解为宽襟或大袖之衣,“博带”是用于束腰的大带。我们通常将其作为中原华夏民族传统儒服的称谓,但在魏晋时期,魏晋风度赋予它与前代不同的寓意。我们从传世画作和考古资料可以发现许多这样的材料。

《女史箴图》相传是东晋大画家顾恺之的作品。有文献记载此图依据西晋张华《女史箴》而作,原文十二节,所画亦为十二段。虽然原作已佚,但我们仍可从现存的唐代、宋代摹本中一窥时人的风貌。唐摹本现藏于大英博物馆,绢本设色,留存有自“冯媛挡熊”至“女史司箴敢告庶姬”共九段,作品注重人物神态的表现,用笔细劲连绵,色彩典丽、秀润;宋摹本藏于故宫博物院,纸本墨色,多出樊姬、卫女两段,绘画水平稍逊。我们一般提及《女史箴图》多指唐摹本。

《女史箴图》中对不同身份的人物形象的描绘,是作者所处时代生活情景的真实反映。除却第三段的“崇犹尘积”,其他部分皆是纯粹的人物故事画。我们可以看到无论是作为帝王的汉元帝、汉成帝,还是作为后宫佳丽的冯婕妤、班婕妤、女史官,抑或是普通的士人阶层男女,甚至是最不起眼的武士、随从,他们的着装都是宽袍大袖的。《颜氏家训·涉务篇》记载:“梁氏士大夫者,皆尚褒衣博带、大冠高履。出则车舆,入则扶持,郊郭之内,无乘马者。”由此可知,衣袖宽博的服饰风尚早已上下相沿成习,这点史料凿凿。

当风尚一经形成,其本身便成为强大的社会力量,对人们具有内在约束力,它形成了一个貌似必然的逻辑,追随风尚而动者是先进的,是受到褒奖的,而与此相对者则是落伍的,该受到贬低与嘲笑的。此时,服饰的审美功能已大于其政治意义了,但是却并不止于审美,它更像是一种标识,与社会身份、价值取向关联在一起,它的审美趣味反映了身份的高低贵贱,甚至才学的高下有无。

与此相印证的还有于魏都平城所发掘的琅琊康王司马金龙墓中出土的五块木板屏风漆画。据墓志铭和《魏书》记载,司马金龙系晋宣帝司马懿弟太常馗之九世孙,所以墓葬形制和随葬品皆受传统汉文化影响。漆画每块纵0.8米,横0.2米,厚2.5厘米,榫卯结构拼接,两面皆有绘画和题记,且每块版面均分四层画古代帝王、名臣、孝子、列女等故事图像,每层又为一单独画面并附榜题。所绘故事中的人物无论身份的尊卑贵贱,皆袖口宽阔、衣带飘举、衣摆低垂、仪态宛然、气质雍容,风格自然无华。其中“班婕妤辞辇”的构图及人物刻画方面,特别是鱼尾状裙摆垂地后拖,衬托以轻拂的裙带,这一垂一拂的处理,更增人物飘逸灵动之神韵,其绘画风格颇似顾恺之的《女史箴图》。

(南朝)竹林七贤与荣启期画像砖(局部)

南京博物院藏 穆泉摄

另外不得不提的还有“竹林七贤”。“七贤”之称始见于东晋孙盛的《魏氏春秋》:康寓居河内之山阳县,与之游者,未尝见其喜愠之色。与陈留阮籍、河内山涛、河南向秀、籍兄子咸、琅琊王戎、沛人刘伶相与友善,游于竹林,号为七贤。他们在生活上不拘礼法,常聚于林中喝酒纵歌,清静无为,洒脱倜傥,可以说算得上是“魏晋风度”的典型。关于他们的故事相信大家早就耳熟能详,不过仔细考究过他们形象衣着的人恐怕并不多。

20世纪60年代,考古工作者在南京西善桥发现的南朝大墓中出土了一件可填补历史空白的砖画,被认为是时间和风格最接近魏晋时代的原作,学术界称之为《竹林七贤及荣启期》大型拼镶砖印壁画。该砖画分布在墓室南北两壁,南壁自外而内为嵇康、阮籍、山涛、王戎四人,北壁自外而内为向秀、刘伶、阮咸、荣启期四人,8人均席地而坐,或抚琴啸歌,或颔首倾听,孤傲高雅,宽衣博带。其袖子之大,据《宋书·周朗传》记载:“凡一袖之大,可断为两;一裾之长,可分为二。”每个人之间以阔叶竹、银杏、垂柳、松、槐等同根双枝树作间隔,线描及表现手法与顾画《洛神赋图》几乎相同。

此题材的砖画墓还有五座,并且更令人惊讶的是,除了一些细节不同和个别人名错乱,这些墓内的人物造型几乎相同,这足以说明当时在贵族中流行“七贤”题材的陪葬,将其作为“魏晋风度”的典型研究对象来参照对比是非常有说服力的。我们可以从中看到他们宽衣粗服的形象与高逸玄远旷达的风采是何等的和谐统一。

(北魏) 司马金龙墓漆画屏风 山西省博物馆

三、“褒衣博带”缘何

“魏晋风度”一词,作为一种独特时代的思想文化和行为方式的凝练,最早大约出自1927年鲁迅先生那篇题目颇为拗口的演讲《魏晋风度及文章与药及酒之类关系》。在演讲中鲁迅先生从病理学出发,将名士褒衣博带、穿屐的行为都归因于服药所致。服散药发以后,“因为皮肉发烧之故,就非穿宽大的衣服不可。现在有许多人以为晋人轻裘缓带宽衣,在当时是人们高逸的表现,其实不知他们是吃药的缘故。”清末文史学家余嘉锡先生写有一篇名为《寒食散考》的长文,从五石散的药方、服用后的症状等方面进行考证:五石散药性至热,服药发作之时皮肤发热,须尽快将热量散发出去,谓之“行散”,稍有不慎即致百病,甚或殒命。如晋初重臣裴秀,服散后当饮热酒却错饮冷酒,结果“寒热累月,张口大呼,眼视高,精候不与人相当,左右以冷水洗之,用水数百石,命绝于水中”。综上,鲁迅先生的结论是具有很强的说服力的,当时学者大多接受了这种观点,在论及魏晋服饰时莫不征引此说。不过在我们今天看来这一结论也并非是唯一的,当我们以一种历史的视野来看待这个问题时,似乎还应考虑更多。对于服药所产生的不适,确实可以视为“褒衣博带”的原因,但“褒衣博带”一定是服药所引起的吗?

《寒食散论》曰:“寒食散之方虽出汉代,而用之者寡,靡有传焉。魏尚书何晏首获神效,由是大行于世,服者相寻也。”何晏作为魏晋时期享有很高知名度的人物之一,不仅是魏晋清谈风气的煽动者,更是魏晋服药潮流的发起者,为此鲁迅先生曾称何晏为“服药的祖师爷”。问题在于,如果“褒衣博带”的服饰风尚确因服药所致,那么它应该出现于何晏所处时代及其以后才对,但翻检史料,我们发现并非如此。

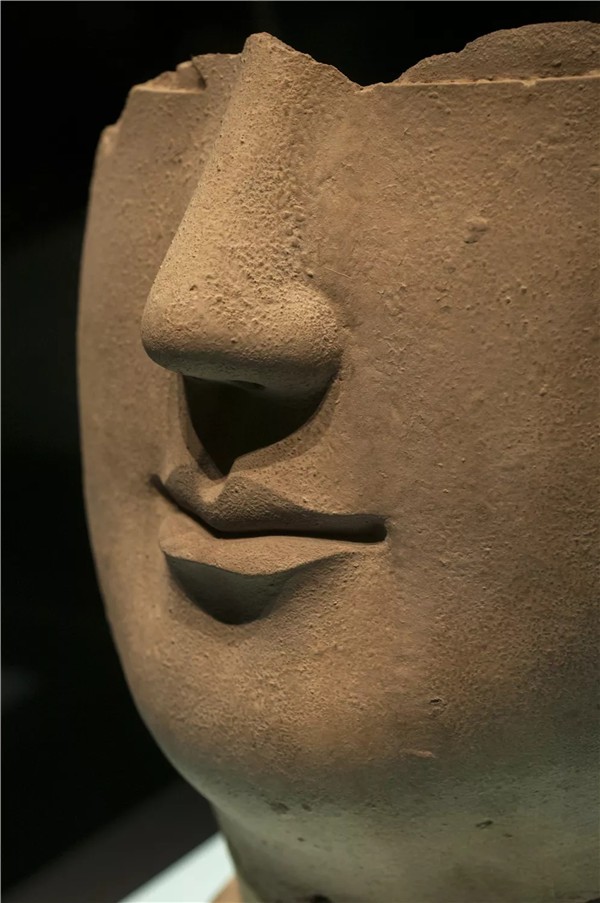

(魏晋三国)佛造像 洛阳博物院藏 穆泉摄

前面提到,我们通常将“褒衣博带”作为中原华夏民族传统儒服的称谓。先秦时期便有对儒服的记载,且“褒衣博带”一词最晚在汉代便出现了。《淮南子·氾论训》中记载:“古者有鍪而绻领以王天下者……岂必褒衣博带,句襟怀章甫哉!”再如《后汉书·郭太传》:“身长八尺,容貌魁伟,褒衣博带,周游郡国。”在后汉士人中影响甚巨的郭林宗为著名儒生,“褒衣博带”的装束符合他身份,他与隽不疑二人均在何晏之前,且显然是不食五石散的,那他们“褒衣博带”却是缘何?

无需征引更多史料,以上文字足以表明,“褒衣博带”本就是儒生服饰的特色。这种风格之所以在魏晋时期得到了突显,一方面由于“褒衣博带”的儒生服饰具有潇洒高逸的美学效果。名士们在魏晋历史的舞台作为一个群体闪亮登场,他们超越尘世、逍遥放荡、超形而上,而“褒衣博带”“轻裘缓带”的装束,无疑会在客观上造成潇洒高逸的审美效果,而这正是魏晋士人所极力追求的;另一方面这可以视为当时时代精神的一种投射,体现了思想文化对服饰的渗透。秦汉以来渐成体系的华夏文化,在魏晋这个大动荡时代受到冲击,并加入某些新的特质,在以“礼”为正统观念的另一面,又增加了不拘礼法、放荡不羁的精神因素,遂作为儒家“摄威仪身体观①”考量的“褒衣博带”也沾染了魏晋色彩,变得越发“越名教而任自然”起来,显示出灵动、超然的气质。至于鲁迅先生提及的服药,客观上倒是会促进这种风气的滋长蔓延。

试想,一位面容清朗的魏晋名士裹服在飘逸的褒衣博带中,伴以林泉;或临风长啸如闲云野鹤般超然脱俗,清高傲岸;或静坐清谈似维摩诘般神超形越,不染尘滓。清风拂鬓,衣带飘举中,真有一番独立尘世的率真旷达,这才是褒衣博带的魏晋风度。

作者为中国艺术研究院硕士研究生

分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]