分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]

在当代艺术生产体系中,展览的作用早已不可或缺,很多情况下,展览甚至成为艺术家的创作驱动力与作品的一部分[1]。如果我们将当代艺术创作分为三个向度:第一度创作由艺术家主导,第二度创作由策展人主导,第三度创作由观众主导,那么本文将围绕“第二度创作”展开讨论。

新冠肺炎疫情之后的世界格局将会如何?没人能预料。疫情后重启的全球化会是何种局面?亦无人可知。唯一能预料的是人类将在未来长期面对巨大的不确定性。在旧的全球化退场、新秩序尚未到来的时期,作为中国的策展人,因疫情而隔离在家的我们是不是也该到了收拾并建设自己的“客厅”的时候了?如果我们将策展分为“行政策展”和“创作策展”[2]两种的话,本文讨论的这个“客厅”将围绕后者展开。

1

所谓“行政策展”,是广泛存在于西方艺术界的一套成熟的策展制度,围绕“艺术机构[3]—策展人—艺术—艺术品—观众”这一金字塔等级制运行。“寄生”于这一等级制来开展工作的策展人,往往打着引领先进思想和进步艺术的旗帜,围绕由跨国艺术资本运营的项目扮演着“执行人”和“居间调停者”(mediation)的角色,“以全球文化资本主义为舞台展开自己的实践”[4]。

具体来说,这一等级制度涉及赞助模式、展览规划、方案制定、策划机制、预算制定、展览实施、媒体宣传、展览行政、美术馆运营、藏品管理、公共教育、学术研究与出版、国际交流、会员管理、财务制度、商务拓展等一整套运作体制。从威尼斯双年展到卡塞尔文献展[5],从圣保罗双年展到惠特尼双年展,从纽约的现代艺术博物馆(MoMA)到东京的森美术馆,从伦敦的泰特现代美术馆到巴黎的东京宫美术馆……可以说全球艺术机构现行90%以上的展览机制都在围绕“行政策展”这一制度展开。

不可否认,“行政策展”制度在二战结束以来的西方发达国家的文化建构中扮演了不可或缺的角色,在国家文化自信的建立和国民性的养成等诸多方面都起到了重要作用。同时,在该制度背景下运作的知识生产、文化传播和相关艺术教育行为也深受其影响。然而,伴随着“行政策展”日趋成熟,由其衍生的体制化、官僚化、僵化等弊端也暴露出来,这些弊端直接导致“寄生”其中的策展人工作的模式化和其创造力的空心化。策展人逐渐沦为一种“中间人”和“居间调停者”的角色,逐渐丧失了其与生俱来的对既有系统的“破坏力”。

中国的展览体系是这套“行政策展”制度的“山寨版”,甚至许多本土美术馆的策展尚处在无序状态中。针对中国“行政策展”现状的批判和机构批判[6]不是本文主旨,与之对应的“创作策展”才是本文关注与探讨的核心。

2

和其他学科一样,策展也需要处理其内在本体和外部问题的二重性关系。如果策展人身份从“调停者”转变成“创作者”,那么,作为“创作者”的主体认同就会迫使策展人寻求某种“本体论”了。“策展本体”这个概念也许和“创作策展”有非常密切的关系。

何谓“创作策展”?简言之,“创作策展”是一种从创作角度出发的策展实践。但此处的“创作”不是指传统意义上的创作方式,而是在当代艺术的思维方式和研究方法的基础上展开的“创作”[7]。再具体说,“创作策展”是将当代艺术作为研究方法,在对艺术思潮、现象、生态、艺术家个体(或群体)的创作做出判断和反应的前提下,充分考虑展览受众与文化环境,展览空间与策展技术,及材料和手段等因素之间的关系,由此展开深入研究、分析、测试、判断的策展实践。

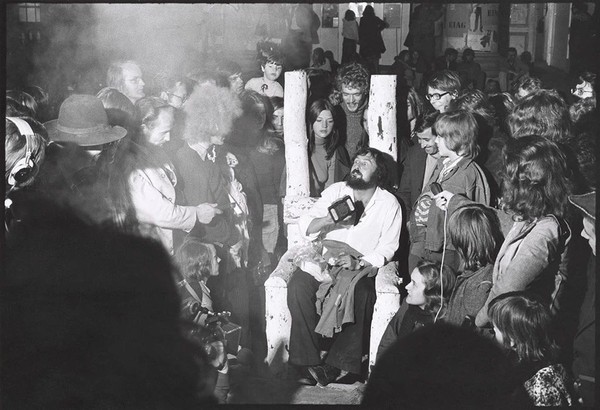

哈罗德·泽曼(右一)在“当态度变成形式”展览现场,1969年。(资料图)

麦克·海泽(Michael Heizer)在“当态度变成形式”展览期间摧毁了伯尔尼美术馆门前的通道,1969年。Balthasar Burkhard摄,摘自汉斯-乔吉姆·姆勒(Hans-Joachim Muller),《哈罗德·泽曼:做展览的人》(Harald Szeemann – Exhibition Maker),Hatje Cantz出版社,2006年,第12—13页。

创作策展的鼻祖当推哈罗德·泽曼(Harald Szeemann)[8]。1969年,泽曼在伯尔尼美术馆策划的“当态度变成形式”是创作策展领域具有里程碑意义的展览。他提出:展览不应该只展览作品,而应该展出“过程”。其形式存在于艺术家创作的“过程”和“体验”中,而非预制好的(静态)图像;“态度”则体现在材料选择和新的作品形式当中。[9]泽曼之所以能颠覆之前的展览模式,在于他强化了艺术超越作品本身的意义。这种对艺术“超越性”的强化,使我们率先在泽曼策划的展览上看到了“作者”,即一种强烈的策展人主体性身份的浮现,以及一个针对僵化体制的“破坏者”的出场。

3

当代艺术语境下的策展是一项具有挑战性的工作,展览也会随着艺术内部和外部不断出现的新问题而变换姿态,这也是我们没法准确定义“策展”和“策展人”的原因。这就好比一千个观众眼中有一千个哈姆雷特,一千个观众眼中也有一千个策展人。但在任何领域的边界内部,都存在一些隐秘法则和评价标准。

简单来说,策展人(curator)就是做展览的人(exhibition maker),他很像一部电影或一出戏剧的导演或一场音乐会中的指挥。策展人可以像“作者电影”中的导演,找到最好的演员、编剧、摄像、灯光、布景等专业人士一起合作,去诠释和呈现故事中不同层次的视角与意义;也可以像一名乐队指挥,邀请一众超一流的乐手共同去刷新观众对一支古典乐曲的认知与经验。

策展人可以邀请顶尖的艺术家、空间设计师、平面设计师、灯光师、材料专家等,共同重新审视和呈现一个艺术个体、某种现象或思潮,进而激发并提升艺术家对其创作的认知图景。如果导演或指挥可以被称作艺术家甚至艺术大师,那么,能调动类似规模组织和信息量的策展人也该获得同等声誉及地位。迄今为止,在策展领域能达到大师级别水准的非泽曼莫属。

4

1972年,泽曼作为总策展人策划了第5届卡塞尔文献展。这届在日后被誉为“国际双年展模式先驱”的文献展,其实是“当态度变成形式”展览的扩大版。也正是从那时开始,泽曼把策展变成了一种艺术创作的媒介。这种“创作”在1974年更直接演化成一场名为“祖父:同我们一样的先锋”的展览。

哈罗德·泽曼(中间坐者)在第五届卡塞尔文献展的最后一晚,1972年。Balthasar Burkhard摄,The Getty Research Institute。©The J. Paul Getty Trust. All rights reserved.

“祖父:同我们一样的先锋”展览现场,1974年。The Getty Research Institute。©The J. Paul Getty Trust. All rights reserved.

展览在泽曼位于伯尔尼的公寓里举行,还原了泽曼祖父生前的理发店,现场陈列了理发工具、发型模具、发型样式图稿,以及相关照片、剪报和回忆录等,向观众展现了作为理发师的祖父的生前世界。

在泽曼眼中,策展人得有灵活的头脑,有时还得扮演仆人或助手的角色,给艺术家提出一些有关展出作品的建议。在群展中,策展人是协调员;在主题展里,策展人是发明家。但最要紧的还是策展人对策展的热情和爱——甚至带一点儿痴迷。[10]

不过,泽曼的这种策展方式也无法逃脱被体制化(institutionalized)的宿命,它逐渐被后来的“行政策展”机制“回收”,并在美术馆制度中留存下来。然而,这丝毫没有影响泽曼的学术地位,他反而被追捧为“独立策展之父”。

泽曼有艺术史专业背景和在美术馆从事“行政策展”多年的工作经验,他既不同于美术馆体制内的行政化策展人,又不同于那种长期从事艺术史研究和艺术批评的策展人。相比之下,泽曼更具独立性和专业性。资深策展人常说:不是简单看几本关于策展的理论书籍就可以成为策展人的,成为策展人的关键是经验、经验,还是经验。我们可能经常忽略泽曼有过舞台美术设计、平面设计和展览设计的经历,然而,这些经历带来的视野决定了泽曼的个性特质。

在笔者看来,泽曼不仅是一位具备艺术史背景的学者,而且带有强烈的“艺术家”气质,他是个艺术“通才”。一方面,从泽曼开始,策展人这一制度身份得到了确立;另一方面,他将策展提升为一种艺术形式,为后来者开辟了一条策展路径,并建构了策展的内在核心——“创作策展”。在泽曼的策展理念支持下,策展人的权利边界逐渐扩大,“强策展”[11]应运而生——展览成为策展人的作品之后,艺术家就变成了策展人手中的颜料。如果按照这一逻辑,所有已故艺术家的展览都有遭遇“强策展”的嫌疑。

艺术家和策展人的认知结构不同。策展人不只要面对艺术家,还要指挥和应对包括核心策展团队成员在内的各种人,要在一个宏大的文化语境中去判断展览的有效性,并在各种复杂关系中找到绝佳平衡点。因此,“强策展”并非问题的核心,关键的价值判断在于:策展人是否是在尊重艺术家创作的前提下做出有质量的好展览的,或者说,艺术家及其创作能否借助策展人的“创作”得到提升。

举一个近年的成功案例——2018年在上海荣宅举办的刘野个展 “寓言叙事”。当时,艺术家全权放手给德国策展人乌多·蒂特曼(Udo Kittelmann),后者敏锐地捕捉到艺术家作品的气质和建筑空间调性的契合点,按照场域特定(site-specific)[12]的策展原则将30幅小尺寸绘画作品完美镶嵌到这座百年老建筑中,使作品与空间形成亲密对话和生长关系。这便是借助“强策展”有效提升艺术家创作的典型案例。反之,即便展览题目再怎么充满诱惑,如果不在策展技术和展览本身的细节呈现上下足功夫,将导致展览作品不足以支撑展览主题,那么这个展览就是无效的,甚至是不成立的。艺术界的展览从来不缺华丽的“学术”包装,缺的是策展技术。

“寓言叙事”展览现场,从左至右:无题,1997-1998年,布面丙烯,170 x 200 厘米;书上书,2007年,布面丙烯,30 x 20 厘米。艺术家:刘野,Haoyue Jiang摄,图片来自Prada。

策展技术又是如何体现在策展过程中的?

简言之,“策展技术”是策展人对“艺术家—作品—展览空间”展开分析、研究、讨论,并处理呈现和实施过程中的各种关系的一种技巧。一方面,它体现为策展人对参展艺术家及其创作的深度研究,并将其还原并置入一种复杂关系情境[13]中去思考;另一方面,策展人可以通过对艺术家的日常生活和行为偏好展开心理分析甚至人格分析,挖掘其独特的气质。

此外,策展技术还体现在对展览空间场域的分析上,这种分析不仅体现在对展览空间结构的分析和研判上[14],还体现在展览细节的呈现中。最终,这些分析结果都会左右展览的“表情”、调性与状态,分散到诸如展览的空间、灯光、物料材质与色彩关系当中,注入对场域特定作品的关系判断里,更会具体呈现在展览中出现的文字表述、文字数量、字体形态和字号大小的选择上,甚至会体现在一些更为微小的细节上,比如一颗图钉的形态、尺寸、颜色与质感。

正所谓时势造英雄。泽曼所处的20世纪60年代末,恰好是西方艺术思潮最活跃的时期,观念艺术、行为艺术、极简主义、贫穷艺术等实践在彼时风起云涌,客观上也倒逼艺术机构做出价值裁断与回应。当时,泽曼恰好处于这场多国艺术体系变革的中心,且手握大权。但问题是,除了泽曼和他供职的伯尔尼美术馆,纽约惠特尼美术馆策划的“反错觉:程序/材料”(1969)、MoMA推出的“空间”(1969)和“信息”(1970)等一系列展览,无论在展览的学术定位还是展陈空间设计上都拉开了与传统展览的距离,但为什么只有泽曼能脱颖而出呢?

泽曼在策展界的地位的确立应该归因于他的高维智慧。离开伯尔尼美术馆之后,他创建了“精神外籍工作代理处”(Agency for Spiritual Migrant Work)和名为“痴迷博物馆”(Museum of Obsession)的艺术文献库,这相当于他建构的一种美术馆模型。每次做展览,他都会调用这些资料库的内容与现实进行碰撞。[15]对泽曼而言,策展的最高境界应该是:展场是舞台,作品是道具,观众是演员,艺术家是制作团队的核心成员之一,策展人则是导演。在1999年的第48届威尼斯双年展上,蔡国强凭借作品《威尼斯收租院》获得金狮奖,而泽曼恰是这届双年展的总策展人。《威尼斯收租院》除了投射社会主义现实主义传统及中国在全球生态格局所处的“后殖民”生态位之外,也很好地体现了泽曼“创作策展”的美学境界。泽曼之后,我们几乎看不到像他那样既拥有全球文化格局的认知图景,又能对细微局部保持敏感性的策展人了。

5

作为策展人,笔者在过去几年里多次受邀去国外与同行交流,深感西方策展制度的“成熟”,也清晰地感受到其主体性在策展交流中的体现。就现行的这套艺术秩序而言,中国策展人和艺术家受邀进入他们的“客厅”时,我们是这一秩序的消费者,而非建构者。

2019年冬天,笔者去日本考察,有幸与千叶成夫[16]先生交流。在谈及中日两国的策展制度现状时,千叶先生指出:日本的展览制度形成时间较长,也较成熟,当然也有很多束缚;中国就没有这方面的困扰,很多时候中国的策展“没有规则”,反而更容易形成新的创造。在我看来,千叶先生的这句话只说对了一半。一方面,中国策展人的确经常在没有规则束缚的情况下自由发挥;但另一方面,随着近年美术馆事业的兴起、国际交往的增多及相关艺术教育的介入,中国的展览制度也在逐步完善。

伴随新的民营美术馆的崛起和大量民间资本的介入,加上智能手机和社交媒体平台的普及,国内出现了一批重要西方当代艺术家的大型个展,即所谓的“网红展”或“大咖展”,构成了中国当代艺术的一道独特景观。这种“网红展”往往由艺术家或代理画廊、经纪人事先指定策展人,甚至整个布展团队都是从国外带来的。在整个展览执行过程中,话语权往往掌握在西方艺术家和指定的策展人手中,中方对接机构和其策展人更多的是在扮演协调者与执行人的角色,很难在真正意义上参与深度研究。

那么,在这个过程中,中国策展人应该如何发挥“主体性”呢?从宏观战略角度看,策展人首先需要对艺术家的选择、主办机构自身的定位,以及该艺术家和本土艺术之间的语境关系进行判断,采用“见招拆招”的方式——在“见招”的过程中投入大量精力对艺术家展开研究和分析,在“拆招”的过程中不断借助对象建构和完善自己,并从两个维度展开工作。

一个维度是,在展览项目的执行过程中,中方对接机构应尽其所能地集结学术力量去展开研究及应对,并在其中尽可能地发挥自身学术队伍的主动性和参与性,让对方艺术家和策展人感受到来自中方的学术强度和压力,避免被对方任意摆布。

“古元画展:纪念古元诞辰百年”展览现场,2019年,中央美术学院美术馆,李标摄。图片由中央美术学院美术馆提供。

安尼施·卡普尔展览现场,2019年,中央美术学院美术馆,李标摄。图片由中央美术学院美术馆提供。

另一个维度则在展览外部展开,试举一例说明。2019年10月,由笔者参与策划的“古元[17]画展:纪念古元诞辰百年” 在中央美术学院美术馆开幕后不久,著名当代艺术家安尼施·卡普尔(Anish Kapoor)[18]的个展也如期而至。在同一时间和空间呈现的这两个展览,一旧一新,一中一西,一土一洋,一个含蓄、一个张扬,形成了极大的反差和张力,这就迫使我们必须对上述关系展开分析与研判。

当一个来自西方某种强势文化或高文化(high culture)的展览出现在同一空间的时候,我们该如何应对?也许在这场“交锋”中我们没法“获胜”,但至少可以在对艺术家作品的分析、空间结构、细节呈现等方面做到势均力敌。由于卡普尔展的出现,我们得以在更高的维度上去对展览的有效性展开判断、想象和构筑,而基于两个展览关系“有效性”的判断所采取的具体策展方法,也带有上述“创作策展”的倾向。

在“古元画展”中,我们采用了报栏的形式,与延安时期的版画展览和传播形式类似。作品在临时搭建的108个内发光的阅报栏里展出,把整个展览“装置化”了。木质的阅报栏被涂上了与陕北高原近似的土黄色,在质感上则力求保留手刷涂料留下的微妙肌理。我们选用了牛皮纸作为阅报栏的内部衬纸,这一材质的朴素感及颜色、质感,与老版画家已略微发黄的原作之间的对比让人感到非常舒服,它也恰好与延安时期黄泥墙的色彩相似。我们把牛皮纸裱在5毫米厚的PVC板上,再用图钉和小磁铁将作品固定在“展墙”上——这和延安时期古元用搜集来的酸枣刺代替图钉挂画上墙的布展方式很像。展墙的土红色,提取自古元的代表作《回忆延安》(1978),其在视觉和隐喻两个层次上也恰好与卡普尔展的红色系作品形成呼应。[19]

“古元画展:纪念古元诞辰百年”展览布展现场,2019年,中央美术学院美术馆。图片由作者提供。

“古元画展:纪念古元诞辰百年”展览布展现场,2019年,中央美术学院美术馆。图片由作者提供。

由此,两个展览间的对话和张力关系的“有效性”无形中赋予彼此以新的含义。古元的学生、艺术家徐冰在看完展览后认为,这两个展览对比着看实在精彩,让观众看到不同的意识形态和艺术观,更让他看到了艺术的“局限性”和有价值的地方。[20]

或许正如法国符号学家于贝尔·达弥施(Hubert Damisch)所说:张力与落差越大,其中的意义与价值也就越大——而策展人的价值和策展的本体,就体现在这种张力关系和差距之中。

蔡萌(中央美术学院美术馆学术部)

(文章原载于《信睿周报》第25期,注释略。经作者授权转载。)

作者:蔡萌

分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]