分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]

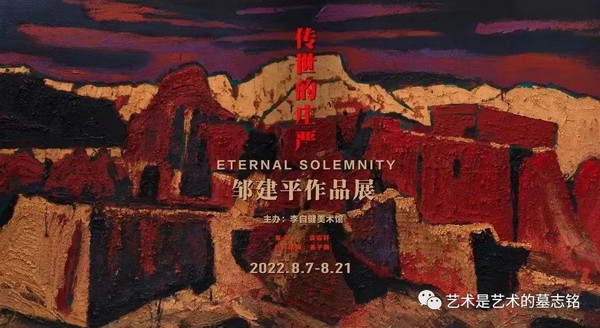

展览时间:2022.8.7—8.21

展览地址:李自健美术馆 B1展厅

开幕酒会:2022.8.7(周日)18:30

主办单位:李自健美术馆

策 展 人 :袁霆轩

视觉总监:罗湘科

执行策展:姜子腾

那是一片让人迷失的红色诱惑

受访:邹建平

采访及编辑:姜子腾

《废墟上的庄严之一》 366cm×244cm,2022年,综合材料

姜:这次展览的名称叫做“传世的庄严”,一般来说能传世的都是经典,跟随您经历了一整个创作过程之后我相信这批作品放在李自健美术馆展出绝对会是近几年湖南最有分量与态度的展览之一。您是如何看待自己这次展览的?展览名称中“传世”的时间概念与“庄严”的精神属性是如何在作品中体现的?

《东嘎皮央:最后的庄严》 115×135cm 2022年 综合材料

邹:传世是经典,而经典则是我们曾经拥有的文化传统。不是经典,绝不会传世。我们熟知的敦煌莫高窟、云冈石窟都是中国文化的宝库,无愧于经典,而本次展览我则将原本属于我们国家疆域却鲜为人知的另一种经典引入给观众,让其艺术史的撰写扩展到边塞边疆,曾经辉煌的丝绸之路。目前,在主流文化的召唤下,我们应该具有更高的视野、更大的热情去接纳我国这个多民族文化的胸襟。至于“庄严”乃为佛家语,其造像的生发点是洞窟美术,在中国美术史中,佛教美术是重头戏,我认为对此探索和研究远远不够,佛像对表象事物或心理行为的道德意义的修饰、加强称作庄严。在现实意义上,此次展览企以从历史学、人类学等层面多方面了解一个真实而多元的中国文化。

《东嘎皮央的诱惑》 115cm×115cm,2022年,综合材料

姜:“红”、“泥”、“佛”三个元素是我对于您这次展览作品的概括,“红”是视觉上的,进入工作室的第一眼就感觉进入了一片红色的海洋;“泥”是质感上的,大地般厚重的肌理与巨大的尺幅,让观众站在作品前有点透不过气;而“佛”是精神上的,您对佛的描绘保留了信仰的原始宿命感且同时并没有传统宗教的沉闷说教与迂腐教条。您可以聊聊构成您这次展览作品的一些主要元素吗?我们先从“红”谈起吧。从您早期作品《神圣家族》系列中就发现您对红色有着偏爱,再到这次基本上全是红色,是否像艺术家克莱因与“克莱因蓝”,您是不是也有着“邹建平红”?我很想知道红色对您的特殊意义。

考察之路

邹:2019年和2020年,我两次驱车,驶向西域大漠和藏北高原,当行驶在新疆独库公路神秘大峡谷时,铺天盖地的红色山群迎面扑来,融神、奇、雄、古、幽为一体,奇峰嶙峋、劈地摩天;而后藏阿里的古格王朝则更是让我感慨,在龟兹和古格红殿的造像中,大量使用了本土的自然颜色,由此让我回想20多年前曾经创作的《神圣家族》系列,它们的存在触发了继续表达的强烈欲望。如果说20年前《神圣家族》的触发点是马王堆出土棺椁上的红色及大量生活器皿的黑红参照,那么,今天的参照体系则是独库公路“梦幻之旅”的红山林和神秘的藏北高原上古格红殿,那是一片让人迷失的红色的诱惑。那种红色激动得令人窒息!红色对于我只是个人艺术的内心驱使,与其他无关!至于产生联想,那是观者自我的价值认同。

创作《废墟上的庄严之二》现场

姜:自现代艺术以来,玩过泥巴的艺术家不在少数,杜布菲、塔皮埃斯、劳森伯格和对中国艺术圈影响很大的基弗都有用泥土与砂石创作作品。往前溯一万多年,阿尔塔米拉洞窟里的古人,也是手拿红色的矿物颜料,在坚硬的洞穴墙面上留下痕迹,这与您的创作有着不可分割的本质联系。同时,据我所知还有一些较为年轻的艺术家一样是坚持用泥土来创作,比如日本的浅井裕介,国内的宋陈。您为何会选择用泥土这种材料来创作呢?您是如何看待艺术家同行同样材质的作品的呢?您的作品较之他们的有何特别之处?

涂抹泥巴的邹建平

邹:我很喜欢法国人杜布菲和德国人基弗,他们的作品都有态度。泥土和砂石是自然的本质材料,杜布菲的粉丝们称他是“生涩艺术”或“原生艺术”,基弗则属于德国新表现主义。杜布菲的创作摆脱习以为常的观察方式和文化条件,脱离学院主义的桎梏和油画技艺的特征,广泛使用各种材料和手段去达到表现的目的。他肆意涂抹的野性让萎靡的城市文化多了一种原始生命的张力。基弗则不然,他貌似野性实则非常理性,他使用的材料更为广泛,他的作品从触觉、视觉等方面具有巨大的能量,某些残酷的程度超乎我们日常的想象力。这与他生存阅历有关,能唤起德国民族和欧洲大陆的共同回忆。

我在创作期间尽量关闭信息的通道,怕受到他们的干预。

我打开了另一扇大门,即来自中国西域的洞窟,这种来自东方的文化信息与现代西方文化视觉表达可以拉开很大的距离,但无可置疑它是世界的。

至于阿尔塔米拉洞窟里的原始壁画,我想可能与原始人的红色崇拜有关,比如说原始社会中的人会对太阳、火焰等自然之力以及鲜血敬畏。如此印证了挪威附近的阿尔塔岩画造像亦基本上采用红色去涂抹。

《大鸟》系列组画 122×244cm×2,2021年,综合材料

姜:我注意到您这次展览,还有一个“大鸟”系列作品,画面中一些元素似曾相识,例如云朵与大鸟的造型,好像有中国传统壁画与民间艺术的元素,您是在这方面取材吗?我还发现大鸟的周围总是会出现一架飞机,很好玩,您为啥会将这两者结合在一起?观众应该如何解读?

《大鸟:祥云》 120cm×150cm,2021年,综合材料

邹:《小花大鸟》系列是我在2004以后延续的一批作品,开始是用水墨画去作的,近期才改为综合材料。2004年的时候,亚洲许多国家相继爆发禽流感,人类唯一的方式是大量扑杀家禽。现代社会文明的进程加剧了与自然学进程的矛盾,而野生鸟类前所未有的疫情爆发,对脆弱物种构成了重大风险,增加病毒蔓延到人类的机会。“大鸟”具有社会学和文化学的意义。从文化批判上我曾对近代传统中国画的李苦禅、潘天寿、齐白石笔下的鸟类进行了重新解读,并引入八大山人画鸟的表情,以此作为一种态度。中国花鸟画本来就是供人赏心悦目的,在民间,鸡和凤凰是吉祥的象征,鹤代表着长寿……自然催生万物,土地又承载万物。我的大鸟系列挪用了民间、中国传统工笔画、水墨画的元素,并将现代工业和军事的元素植入其中,以此表达着当代社会多种复杂的矛盾性和变异性。

《大鸟》系列是我的一种延续性产品,它在图像学中是趋向审美表达的,故减弱了它的文化批判意义。我的朋友张方白将鹰转换为一种物质和材料的关系,画面脱离了审美的传统标准!因此,该系列的后续作品,我会做得更猛烈一些,加强它的视觉冲击力。

姜:对于不太熟悉您近况的人来说,看到您这次的新作品肯定会十分惊讶,因为无论是形式、材料还是画面的表现力等诸多方面,这次的作品都与您以前的作品截然不同,甚至会怀疑这是两个不同艺术家的创作。如果用国内学术系统的词汇来定义,那这次的作品都属于综合材料绘画与现成品装置,您能解释一下为何会在艺术生涯的后期,从您已经颇有成就的当代水墨领域转向具有实验性质的综合材料领域创作?与疫情这个特殊的时间段有关系吗?还是更多发自于您自身的思辨不得已而为之?

邹:这种转型似乎毫无关联,实际隐约之中有上下文关系,一个艺术家不会轻易的放弃他已生成的产物。在我的水墨实验中我早就怀疑它的表达指向和能力与现代文化的矛盾性,此点,我在行文《传世的庄严》中已阐述了我的艺术立场和创作冲动的根源。至于疫情,可以改变很多人原有的三观,疫情防控已构成一种国家概念,国与国之间的制度不同,防控的措施亦不同。水墨画我仍然很向往,但我的思想是一匹自由奔放的野马,一旦松开缰绳,感觉到材料的多种可能性,或许不能停顿下来。在艺术表现的精神内核中,材料让你在当代获取多种选择性带来的艺术快感,本次展览明显可以看到,其中也有水墨材质的作品,但与近期作品相比较,水墨的表达明显处于弱势。作为一个艺术家,选择何种材料应该根据他同时代的经济发展做出果断的决策,但思想的动力则是每个个体完全不一样的。

姜:从《神圣家族》、《都市水墨》到《我佛》、《封存计》,再到这次的《传世的庄严》,您每个阶段的作品都有着不同的面貌。在您不停的推翻与重建之中又似乎有着一条隐秘的线索,把几十年几千幅作品串成一条线,谱成一首曲,您能把自己的整个艺术生涯的创作脉络简单说说吗?相信脉络背后的故事与作品同样动人。

邹:我将我简历的书写定格在1985年新潮美术以后。85是个分水岭,85年以后才是我个人艺术正式完善的历程。《都市水墨》在中国画体系中是一个新的承载方式,因为中国传统绘画中没有都市的概念,而新的领域显然有其扩充的空间,但画了一段以后感觉索然无味,我在笔墨造型中容易受到学院主义的控制,故为了摆脱这种控制,想回到传统中去感受和体验。其间,我还画了数十本册页,名为《陪读日记》,是陪小宝读初中阶段的产物,一直没有拿出来。进入传统,再集聚力量走出来,是我一直以来的心愿。因为我做出版,大多数面对是当代艺术的出版物,当代表现是我心灵最后的归位。

我在“封存计”展览时说过:人在时空的转换中,有时是无意识的,有时是被裹挟着往前走的!

我尊重心灵的选择!我喜欢年轻的艺术和艺术家。

《种一年》计划,正在播种的邹建平

姜:您19年把工作室迁到了长沙郊区牌楼坝村,更名为“农民调查——牌楼坝邹建平工作室”。这个“农民调查”很有意思,您为什么会突然调查农民呢?由农民自然而然会联系到种田,我知道您有一个正在进行中的项目:在工作室边上租了一亩四分地,自己耕田种水稻,为期一年,您可以讲讲这个作品吗?

邹:这是下一次的展览计划,与在地艺术有关,此处不谈!

装置作品创作中,右一光膀为邹建平

姜:您今年已经67岁,早些年作为湖南美术出版社的编辑走南闯北,批读了不少书稿,吃了不少苦,为中国当代艺术推出一位又一位艺术家,退休后现在全身心投入自己的艺术创作。可我在您身上完全没有看到老年人应有的疲惫,同龄人一般在家种种花草带带孙子,您却在工作室里挥汗如雨的创作,搅泥、调胶、刷墙,动不动就是几米乘几米的大画,几十上百斤的材料搬过来搬过去,甚至顶着长沙夏日的太阳在户外创作,一般的年轻艺术家都没有您这股干劲。我很想知道是什么能让您保持如此强烈的创作欲望?在您几十年的艺术生涯途中是否有感到痛苦与倦意?

邹:累!确实很累!但创作过程中我毫无倦意,因为一种新的领域在驱动我思想前行,特别是和你们年轻艺术家在一起,我感到可以吸收你们身上所焕发出来的年轻活力。

我中壮年的时候出国考察和展览,然后又回来做出版,一做就是几十年,我的梦想就是实现我的理想。说实话,做出版的后期感觉特别疲惫,每天都要改一些平庸的书稿,而我认为好的读物又受到出版的限制。能从事自己喜爱的艺术创作,每天发现自己所创造的对象是全新的面貌,你说痛苦吗?如果一个画家一生画一辈子的牛或一辈子鸡,不累死才怪。谢德庆将自己“关一年”,再关一年试试,非做死不可!年龄大了,但创造的心智不能老!思想的维度不能固化。

邹建平的母亲与小女儿

姜:最后一个话题,您上次的展览《封存计》,在画册尾页您写道这个展览是献给您小女凤翥四岁生日,这次《传世的庄严》,我想应该也是有一个对您很重要的人作为信念支撑您做这个展览吧。

邹:对,我的母亲。

我的母亲今年93岁了。

小女儿今年11月满6岁,我与她合计作一个联展,展览名为《态度:起舞的凤凰》,她的性情非常乐观,绝对不会将今天晚上的伤心带到明日的早晨!

母亲,陪伴我67年了,自2021年6月3日晚上跌了一跤,摔断了3根肋骨,本来是要走的,但听说我在李自健美术馆做展览,她说做完展览后再走!

她现在已是风烛残年,瘦得只剩下一骨架子了!她靠坚强的毅力活过每一天,要见证儿子的精彩!证明她生命的价值。

我始终认为:艺术创作和生命的延续不能缺少“爱”,爱又赋予艺术创作和生命巨大的动力。

《红色诱惑》 366cm×244cm,2022年,综合材料

装置作品现场

分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]