2019年1月11日,展览《亚非拉的雨水——陈彧君个展》在仁庐(Rén Space)正式开幕。此次展览主题源于艺术家陈彧君的“亚洲地图”系列绘画。艺术家从自身的侨乡经验出发,通过拼贴的方式呈现成长过程中有关于“南洋”的想象,以建构个人视域的亚洲版图。与此同时,艺术家亦希望从更为日常的角度触碰所谓第三世界的文化景观以及“我们”的未来。

柏拉图的“模仿论”(Mimisis)可以说是西方艺术和美学的核心议题,它代表着伟大的古希腊在艺术方面的卓越成就,也成为千年来西方艺术的圭臬。它始终激励着之后的艺术实践和艺术理论,就如同一句名言所说:“西方一切的艺术实践都是对于柏拉图模仿说的脚注”,或是跟随它,或是违背它。

柏拉图认为全部思想奠基于“理念”这一核心概念之上,世界的万物都根植于那悬于彼岸静谧的理念,并都是对于理念拙劣的模仿。当然这源于西方语言之中Being(存在)和Becoming(生成)的区别,存在代表高高在上永恒而不变的“真理”,而生成则属于拥有时间的尘世,它只是表象,但必须赋予彼岸的理念以此岸的可见性。因此艺术家被赋予了一个揭示真理的责任,他们必须要通过“模仿”再现事物的“本质”,即彼岸的真理,而不是只满足于对于此岸表象的拷贝。无论那一作品是绘画、雕塑、悲剧,哪怕是最为抽象的建筑,一起都归于神之荣耀。雄伟壮观的神庙、巨大的塑像,美丽的几何纹样用自己的质地承载了一个彼岸的“世界”,海德格尔有一段对于希腊神庙精彩的描写:

神庙在其阒然无声的矗立中才赋予物以外貌,才赋予人类以关于他们自身的展望,只要这个作品是作品,只要神还没有从这个作品那里逃逸,那么这种视界就总是敞开的。神的雕像的情形亦然,这种雕像往往被奉献给竞赛中的胜利者。它并非人们为了更容易认识神的形象而制作的肖像;它是一部作品,这部作品使得神本身现身在场,因而就是(ist)神本身。

那一代代伟大的古代,以及文艺复兴之后的艺术家们,无论他们来自哪里,生活在哪一个时代、信仰着哪一位“真神”、用何种表现手法,具象还是抽象,都致力于在自己的艺术中揭示真理,只是他们对于真理的定义各有不同。他们都认为他们通过自己的艺术实践再现了他们所信仰之神的秩序。

艺术家陈彧君2019年在仁庐的首个个展《亚非拉的雨水》源自他和他兄弟陈彧凡2017年在以色列佩塔提科瓦美术馆(Petach Tikva Museum of Art)的艺术项目《木兰溪-厝》。“木兰溪”这一条来自他们家乡莆田的河流被作为影像带入以色列,一方面形成了一种错位而又交织的东方文化怀乡主义,另一方面却打开了一条在异托邦视差中的反思之途。以色列的这次项目给陈彧君带来了一次有趣的文化历险,多元种族、宗教的融合和冲突在日常生活中历历在目。这导致了一种逆向思考:在2019年开年把风雨飘摇的中东、把那个充满神秘的人类发源地带来中国。对于出身于侨乡的他来说,虽然多少可以联想和体会这种多宗教和多文化的生存状况(Befindlichkeit),但毕竟中国远离欧洲和中东的难民纷争,远离巴以冲突、远离叙利亚战争、远离整个可感知的种种历史……,他对于中东议题的选择带有远距离的中国视角,绝对异于任何欧洲或中东的艺术家,显得更为超然和冷静。

在本次展览中,他将原本是老上海民国时期遗留的老洋房空间改造成为了一个博物馆储藏室,室内故意做旧的墙面模拟着中东老建筑的斑驳,使得多年前我在耶路撒冷的那六个月的交流经验历历在目。他的几件作品非常像是刚从中东某个博物馆运来的千年雕像残片。那半抽象的造型又让观众充满疑惑,它们到底是对于欧洲早期现代主义雕塑的戏仿,还是是对于中东经历风吹雨打后遭受侵蚀的古宗教雕塑的借鉴,我们似乎还可以依稀辨识它们原来的形象。这一模棱两可仿佛对应着本次展览的标题“亚非拉的雨水”。此外每件雕塑都有拥有两个身份,它或是“非洲神兽”,或是“维纳斯”;他既是“母亲”,又是“圣徒”……,这为观众留出了可以回味的空间。

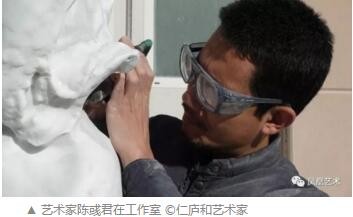

但它既符合这两种维度,又显然和以上毫无关系。从历史上来说欧洲早期现代主义雕塑无疑收到了东方废墟和非洲木雕的强烈启发,它宣称,这一借鉴是在重新活化欧洲僵死的艺术,使得古典矫饰主义的躯壳被打破,注入了一股原始的生命力。陈彧君的这一批作品在造型上展示出了模棱两可的暧昧性,它正点出了这一艺术史的关联,但他又带来了第三层变化。虽然此次展览的每一件雕塑都是基于扫描艺术家在2017-2018年创作的软陶模型,但这批雕塑并非艺术家纯手工完成,而是委托美国和意大利的雕塑工作室,运用了当下最先进的3D机械手臂,数码雕刻而成,在此基础上再由艺术家最后打磨加工而成。

这无疑让人联想到,在新柏拉图主义笼罩下的托斯卡纳文艺复兴,当大师拉斐尔把他的手稿交给他的工坊时,就预设了,艺术家已经通过手稿(disegno)完成了一种对于世界本质的思想探索,而他的工坊承担了将这一探索实现,并放大的工作。如果说文艺复兴时期的艺术巨匠是通过素描对于真理的模仿,那么他的工坊就是对真理模仿的模仿。随着高科技的发展,艺术家获得了更丰富的创作手段去表达自己的理念,他们解放了双手,就如同拉斐尔的一张自画像所显示的那样:天才的艺术家把手缩在袖子里,只是沉思,因为他不需要手。今天高科技艺术工场同样承接了这一传统,如杰夫昆斯、村上隆等艺术家,他们也毫不例外地在工业数码化的福利中成就自身。正如新柏拉图主义所言,艺术家只负责生产“理念”(Idea),而这一理念却在如今变成了更为抽象的“数字”,它通过机械操作百分之百精确地压抑着材质,塑造着形式,展现出一种数码复制时代“非人性”。

但追根溯源,今天当代艺术家的工作当然完全有别于在柏拉图主义美学原则指引下的古代艺术家们。古代的艺术家们致力于揭示他们所信仰的某个宗教真理,而今天的当代艺术家们,获得了新的任务,他们不应该为社会整体的统治关系服务,而是应该揭示蒙蔽我们视野的意识形态迷雾,为反思打开更大的缺口,即获得内在性的自由。

印度裔美国后殖民学者霍米·巴巴提出了一个有趣的学术概念叫做拟态(Mimicry)。拟态最早是一个生物学术语,指的是物种在演化过程中,获得了一种模拟能力,以混淆另一方(如掠食者或被掠食者)的认知,从而获得接近或远离的目的。而这一概念被霍米·巴巴挪用到了后殖民研究的语境中。就如同掠食者和被掠食者之间的关系那样,被殖民者会主动模仿殖民者。曾经拉康说过:

拟态效应是一种伪装,它不是一个要和背景融合的问题,而是为了反抗杂色的背景。

拟态是为了要满足殖民者,获得某种认可和承认,从而转变自己的“他者”身份,但它却只是出于表面的模仿,实质上却可能是极具颠覆性和反抗性的,所以说它是一种策略性的表现。

后殖民的开拓者赛义德认为殖民主义者垄断了全部权力,被殖民者毫无权力可言,处于无能为力的境地。巴巴反对这一认知,因为殖民地跨文化的混杂性使被殖民者获得了许多可以回旋抗争的馀地。 由于后殖民论述受到后结构主义影响,在这点上,巴巴认为主体与客体并非截然分明,而是互相纠缠错综在一起,权力无所不在,弥漫其中。拟态是被殖民者对付殖民者的一种手段。它对殖民者既是“仿效”,也是一种“威胁”,因为作为策略的拟态,同时在模仿中又往往把本土的异质文化掺杂其中,逐渐使殖民者的文化发生质变,从而丧失其正统权威性和全面的控管力。在殖民过程中,其实殖民者和被殖民者双方都试图重塑、规范和利用对方,这种“拟态”的结果是使对方互相混杂,你中有我,我中有你,使得权力实现互相渗透,从而实现反制。

艺术家陈彧君的本次展览《亚非拉的雨水》可以被放在“拟态”的这一脉络中展开诠释。当数码自动化3D雕刻在外形上模仿着欧洲早期现代主义雕塑,还运用了来自意大利的大理石,并在打磨时故意保留了数码雕刻的机械痕迹。作为“非人性”的数码制作就与表达艺术家“人性”的仿现代主义风格形成了有趣的张力。同时整个空间设置又模拟了西方博物馆的储藏室,这一仿现代主义雕塑的作品又可以让人误读为是经过千年风水侵蚀的中东建筑雕塑的残骸。这些其实就是故意的“伪装”和“混淆”,使得不同的脉络重新被纳入到共同类似的表象下重新讨论,它带来了多重的阅读张力。一方面再现了全球化下多元文化的杂交性,另一方面却在地域差异的意识形态对撞中形成互相的质疑和反思。

在一个多元信仰、多元叙事混杂的时代,“我是谁,我从哪里来,我将要去往何方?”这一久远的质问依然有效。刻在德尔斐神殿上的那句著名的箴言也依然回响在我们的脑中:“认识你自己。”

[1] 马丁·海德格尔,《林中路》,上海译文出版社,2014年一月第一版,第25-26页

展览信息

《亚非拉的雨水——陈彧君个展》

展览时间:2019年1月11日 - 2月28日

展览地点:上海市黄浦区尚文路133弄10号