分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]

采访|李家丽 刘倩

【编者按】上海封控已近一月,抢菜、团购、就医、核酸、隔离等等,占据了着人们的生活。职业分工中的身份被模糊,所有人都退居在社会最小的单元,在屏幕后方获取与他人/世界的联结。“这是一个最好的时代,这是一个最坏的时代”,狄更斯的那句警语再次闪现,成为上海这座城市今天的注脚。在这近一个月的时间里,我们一直想着做些什么,不是意欲使他人获得所谓人生的启示,而仅仅是想传递一种力量。

于是,我们以问答的形式,连线了5位艺术家,他们有的年过半百,有的正值壮年,有的刚刚步入而立之年。封控期间,Ta们如何生活?如何开展工作?Ta们在思考什么?又拥有怎样的信念?其间又蕴藏着怎样的坚韧?

让我们一起走入Ta们的隔离生活。(按姓氏首字母顺序排列)

陈彧君:每个人都应当成为自己的艺术家

陈彧君

雅昌:2020年以来,虽然疫情始终与人们的生活并行着,但就上海而言,如此真切地影响到每个人的生活,可以说还是第一次。在这种环境下,您的生活如何?再次陷入疫情的僵局中,您思考的问题与2020年疫情伊始时,有何不同?

陈:上海封控之后,我一直在松江的工作室内。因为工作室空间比较大,生活用品储备相对多一点,所以除了不能外出活动,以及龙美术馆(重庆)的最新个展推进工作有些许搁置外,我的创作和生活还能勉强正常进行。

我相信对于每个艺术家来说,这又是一次新的反思。2020年疫情刚开始的时候,大家会去想艺术家的工作和社会,以及个人和社会的关系。于我而言,那时候我有非常强烈的丧失感和无力感。丧失感在于周围的朋友都有各自的职业,都在社会中承担某种更为具体的角色,但艺术家的身份是否在现实意义上维持了社会运转,我多少对这点有所怀疑。而无力感源自于疫情带来的对自我工作的重新审视,一方面我重新思考自己是否十分投入地从事艺术创作,另一方面也对自己的创作能否从文化层面产生力量有所质疑。我想那时候,很多人都会对自己的价值观和所从事的工作,乃至整个体制产生一些警惕,而我恰好在艺术领域。

一眨眼两年过去了,突然间又被困在疫情里。对我来说,又要把两年前的问题重新回答一遍,这时候答案又会有点不太一样。就这点而言,疫情也算是一个契机,让人们被迫把自我放在隔绝和清净的空间重新思考。如果说两年前我时常会为自己无法为那种无力感和丧失感找到一种特别有利的表达工具而沮丧,那么在两年后的这个节点,我思考更多的则是人真正需要的是什么?从个人推演开来,一个社会,甚至是一个时代真正需要的又是什么?

陈彧君工作室

雅昌:的确,可能很少有人像这次一样,在这么长的时间内,不得不试着和自己相处。

陈:也许没有哪个时代像今天这样,个人成为孤岛的事实变得如此清晰。这也许本来就是个既定事实,只不过在以往的喧闹生活中被掩盖了。当个人与群体,与社会的联系被迫中断后,我们才会意识到,外部的事情自己大多时候根本无能为力,只有自我这条船的舵在自己手中。孤岛虽然是孤独的,但其仍是一个完整、自足的体系。在这个体系中,我们如何自我循环、自我疗愈,或许是上海疫情带给我们的重要启示之一。这其中有一件十分讽刺的事情,上海所拥有的繁荣的经济和忙碌的物流,人们所享有的便捷和生活用品充足能够在短短不到一个月的时间就烟消云散,每个人都退居家中,封控在社会最小的生活单元里。那么在这个时候,你怎么找到自己的价值?又如何自处?当无法从外部社会获得满足的时候,你怎么找到意义感?

陈彧君工作室一角

更具体的说,我们怎样找到情绪的出口?也许今天不再是安迪·沃霍尔的时代——每个人都能站在台上几分钟,但在今天手机成为身体媒介时,我们也可以通过不同方式,如线上社交、阅读、评论、点赞等等,拍照、写字、涂鸦或者在家里随便拼点什么东西,总之要找到一个宣泄的出口,这跟当下的生活状态密切相关,当然也可能激发你的想象力。我们能否可以在非常有限的空间内拥有一种创造力,这种创造力可能是很生活化,很个人化的,而且并不局限于我们所说的艺术的方式。我始终认为,艺术并不是一种方式,而是一种思想,是人的一种状态。当你拥有这种状态时,任何媒介都可以成为艺术。所以我希望大家去找到属于自己的有趣的创造力,找到那个表达自我情绪的方式。

雅昌:对今天所有身处上海的人来说,对于正在发生的事情,多少都会有些愤怒和困惑。人们在社交媒体上纷纷调侃,原来“魔都”的“魔”是真的。这种调侃多少带着一点无奈。

陈:真假难辨的消息在时空中纵横交错,积极消极的事件像海浪一样不停地涌入人们的视野,以前我只有在创作时才有魔幻的穿越感,自我意识在现实和另一个时空穿梭切换,但今天,我想很多生活在上海的人都会有这种体验。那么,我还是说,你怎么去找到一个表达的出口,甚至是找到生活的出口?我们每一个人都应当去好好思考自己的人生,自己的生活经历,因为对自己来说,自己要面对的最终是你自己。

陈彧君工作室一角

雅昌:您谈到这点让我想起佛学的一个观点:外部的世界是虚妄。其实想想,生活中有很多人们认为理所应当的事情,在现实中反而不是那样,比如您提到的似乎永不停歇的上海。

陈:以前我们都觉得,艺术和艺术家是远离时代的,远离生活主流的。我想,我们对外面的世界还是不要过度依赖想象,认为人应该会越来越理性,应该会越来越接近真理,彼此间的沟通会留有越来越多的余地,甚至你会觉得人们交流合作的目的应该是为了获得共赢。我们对这种理所应当的想法,应当抱有一份警惕和反思。历史与生活的吊诡之处就在于,极好与极坏往往取决于一念之差,理所当然的逻辑会突然被推倒,并演化成一种非理性的冲突,人性与社会中的善与恶也在这一过程中被无限放大。很多人认为社会的发展趋势是螺旋上升,明天总比今天好,但真实的情况或许是时空真的在轮回,人们常常会被卷入历史的某个节点之中。

陈彧君在工作室

雅昌:我想人们对于疫情的恐惧,归根到底可能是疾病背后的未知和死亡。您如何看待死亡?

陈:在人生之中,本来就内含着疾病和死亡。积极乐观地生活,同时面临着不知何时来临的疾病和死亡,这是一个很自然的过程。当它真的来临时,去面对就好了。

雅昌:是很豁达的死亡观。相信在工作室中,与作品共处也会激发一些不同的体验。就创作而言,这次疫情对您有什么影响?

陈:创作于我而言,一直是一个自我的世界,它存在于我的内部,串联起外部世界与内心的想象。之前我曾在龙美术馆做展览,其中有一大半的空间分给其他艺术家,我想通过他们的图像呈现他人视角中的世界映像。但今天我会觉得,其实每个人都应该是自己的艺术家,这个“家”既代表个人,也代表一种空间——你要有自己的世界,以自我为原点去处理自我世界和现实世界的关系,这对我来说是一个很有意思的话题。

陈彧君画案

雅昌:您在龙美术馆(重庆)的最新展览也被迫搁浅了。但您的作品放在疫情后展览,似乎更加应景。

陈:我在龙美术馆(重庆)的最新展览原计划在4月29日开幕,这次展览探讨的是我的工作如何将现实和自我意识贯通起来,以及如何整合自己各个阶段的困惑。整体来讲,我并不是去创作一件新的作品,而是将20多年职业生涯的各个思考点,通过物理时空中的事件和作品结合起来,形成新的反思。神奇的是,这放在当下疫情,反而更加应景。我时常被困在自己的工作中,它不断地逼迫我去想,并不是去想未来,而是去想我到底是谁?我在干什么?我想干什么?我想这一点对别人多少有所助益,只有想清楚了此刻,才有可能想明白未来。

雅昌:疫情将所有的交流被迫转移至线上,这是否会使您的工作方式产生一些变化?

陈:疫情在某种程度上改变了我的工作方式。2020年伊始时,大家对线上工作多少有点排斥。因为艺术家们很依赖面对面的聊天,在东扯西扯间找到思考/创作点。但是两年来,大家逐渐习惯了线上平台,它促使我们形成了一种新的工作模式。只这次展览,我就有十几个工作群,策划、配套制作、设计、物料运输等等,按照之前的工作模式显然行不通,于是,大家没有那么多闲情聊天,会变得非常直接。这是一种很高效的新逻辑,即将问题格式化/可视化,在各个群里共享,以便使问题更快地得到解决方案,并得以实施。这是一个有趣的体验和学习过程,当然它有赖于团队共同完成。

李磊:做一个精神的跋涉者

李磊

雅昌:我知道,您的书架上一直都排列着很多书。封控期间,您在读什么?

李:我读书一直都很杂,最近在读三本书。不过,读书和绘画本身并不是目的,重要的是在这个过程中去锤炼精神和思想探险。对于一个心灵探险者和精神跋涉者,我相信封控与否并不会太影响他的生活,当然要在基本生活物资满足的前提下。

李磊书架

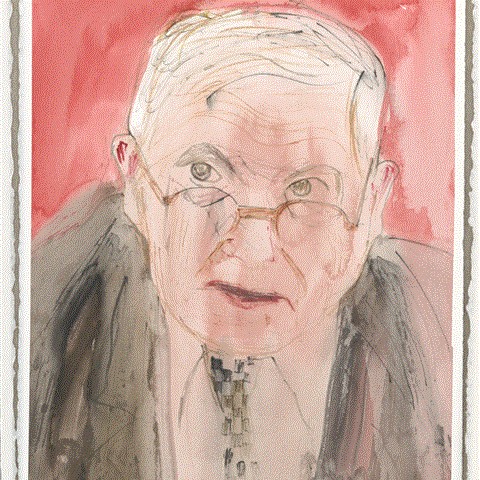

我读的第一本书是《大卫·霍克尼在诺曼底:春天终将来临》。这本书讲述的是大卫·霍克尼从英国搬到法国的诺曼底,过着离群索居的生活。在这里,他展开了关于自然和绘画关系的多元实践,创作媒介也涵盖了iPad,形式也会有中国册页等图像叙事方法。在表达世界方面,他进一步展开全景式、散点状的观察与表达。这本书放在封控之下的上海尤为应景,正像书名所言“春天终将到临”。

第二本是《南宗正脉:上海博物馆藏娄东画派艺术》。其间讲述了中国文人画的历史、内涵、问题,以及以“四王”为核心的娄东画派意欲解决的问题和日益僵化的缘由。

第三本是《敦煌石窟艺术全集:尊像画卷》。其中包含的佛教文化、佛画像历史/图像变迁,图像精神/方法/形式等对我启发很大。因为我最近在画水墨,主要想解决书法用笔如何造型,以及书法用笔如何应用于绘画之中跟心灵对应的问题。

因为我是上海戏剧学院的老师,所以我的日常工作是辅导学生的毕业论文。我还在自学制作小视频,在园区里做志愿者等等。

李磊工作室

李磊画案

雅昌:您的心态还蛮积极的,您的物资储备听起来也是相当丰富。

李:其实,只要基本物质生活还能保证,我们就要尽可能保持平和的心态,去安排自己的生活。如果基本物质生活不能保证,那要去想办法解决,抱怨解决不了问题。人生中总会遇到各种各样的困难,我们要学会自我调节,然后去解决。现在社交媒体上会有很多负面消息,我只能说,大家相互理解,相互宽容吧。

雅昌:封控期间,在创作上,您有什么想法?

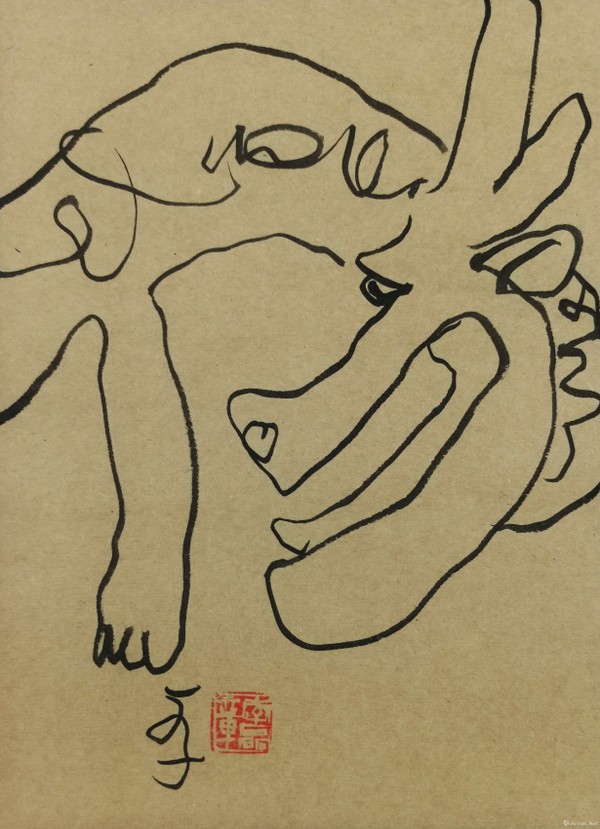

李:我最近画龙,重点研究“笔墨与气韵”、“造型与构图”、“重体块与虚空间”、“书法用笔与形体塑造的统一”、“作品的完整性要素”等等。画面只有32开大小,但是其中要充盈宇宙间的浩然之气。一个月下来,我已经画了200多条龙了。此外,我还在画一些水墨人物造型,我想要在其中体现一种精神张力,充满着只能由心灵感受到的真之光。那么这种张力和光只能通过笔墨来表现。

李磊于疫情期间创作的“龙”

雅昌:封控期间,您的思考与2020年疫情伊始时会有不同吗?

李:上海是一个国际化的大都市,与国际上经济和文化的连接程度都很深,那么它这么长时间,这么大力度的封控,影响力和其他城市封控应该说是不可同日而语的。那么,这时候大家都在关注,也很正常。身处其中,我相信封控之后会激发出很多艺术创作的新角度和思考。但是于我而言,我的创作和思考还是在延续之前的脉络,工作方式也一直非常高效。

雅昌:今年上半年,您的两个展览开幕,封控对展览影响大吗?

李:3月18日,我在金陵美术馆的展览“音调未定:李磊艺术展”开幕;3月19日,第十一届“海派文化艺术节”暨“忆江南——风景旧曾谙李磊的诗性与抽象艺术”在台湾高雄开幕。虽然作品赶在封控之前运输过去了,但是因为封控,我无法到展览会现场,对我来说是一件很遗憾的事情。今年7月份我在上海宝龙美术馆会有一个综合性的大型个展,目前也在做一些筹备工作。

李磊在金陵美术馆的展览“音调未定:李磊艺术展”

图为展览现场

雅昌:您刚刚谈到自己做志愿者的经历和自学制作视频的经历,能不能请您展开讲讲?

李:我的工作室是在闵行区虹桥镇一个园区,封控以来园区的工作人员和志愿者一刻不停地做核酸采样、患者清运、物资保供、环境消杀等,他们非常辛苦。我去园区做志愿者,他们也不要我到第一线,我只能画点纪实的速写,发表出来给大家鼓劲。

我最近还做了两个视频,都是自学。因为我想要推动艺术与科技的融合,这是未来的重要趋势。当然这其中有很多技术的要求,我这个年纪也深入不了了。但是作为趋势,我要了解,也想尽自己的力量,为年轻人和面向未来的艺术,做一些呼吁。

做点短视频,其实是一个大系统,是非常综合的考验。它要求你既是编导,又要有一定艺术处理能力,比如视觉、音乐、节奏、图像、意境等等都要考虑到。但是艺术是相通的,尽管各种门类的艺术表现的技术方法不同,但最终还是精神决定一切。

我现在做视频用的都是最初级的公共软件,也只能在音乐库里挑素材,但上网发表后反响还挺好,可能是因为我的画太难懂,大家终于看懂我的视频作品了吧(笑)。

林科:忙着忙着 一天也就过去了

林科

雅昌:2020年以来,疫情已经持续了两年多的时间。这次上海封控,对您的创作有什么影响?

林科:美术馆展览方面,我原计划在去年的美术馆个展,因为疫情推迟了。今年3月重启,因为今年的想法相较去年有些变化,所以所有的展览设计和作品,我都需要重新考虑。等到所有东西准备就绪后,又碰上疫情管控升级。所以继续搁浅。画廊展览方面,在新加坡有个群展,也是在封控之前抓紧时间做好了;在国内深圳的画廊个展,完全在居家隔离中线上对接实现。

我是一个很有责任心的人,在时间表内所有的计划我都认真完成,所有的“作业”我都按时对接,但是计划赶不上变化。

林科在深圳红树林画廊的最新展览“装裱”

图为展览现场

雅昌:在跟防控政策追赶的过程中,会不会对您的工作方式产生一些影响?

林科:我可以推荐一款我一直在使用的艺术在线工作系统:http://www.dome.me/web/

从疫情开始之前我就一直在使用这套工作系统,可以很方便的和外部实现在线对接。

十年之前我一直在做虚拟的数字化创作,回应我们身处的网络时代。后来慢慢的我开始想做一些和实体材料相关的实验,一直以来我对线上线下的中间态比较感兴趣,所以开始要和实体材料,工厂,物流这些产生工作关系,在疫情封锁的前一天,这个部分的工作暂停了。

雅昌:您也谈到,自己近几年会更偏向展览现场的体验感。那么,在无法去现场的情况下,如何打造更好的现场体验?

林科:前几年我一直在很纠结自己应该拥有怎样的工作室空间。一直以来我都是用一台电脑作为自己的工作室,因此缺失掉了很多实体经验的部分。最终在去年我为自己购置了一台苹果的Pro Display XDR 显示器。既然我的工作内容都在屏幕上实现,那么我就用最好的显示器吧,所谓花钱买技术。这台显示器可以帮助我最大限度的拉近电脑端和现场的距离。我对现场体验的判断再也不用靠猜了,我在电脑端就预先看到实体现场。只要数字参数以正确的方式还原到现场,我就可以完全的线上工作了。

以我最近在深圳红树林画廊的个展“Photoshop装裱”为例吧,这是完全隔离在家完成的展览。做画展需要装裱的工作,这是一个我不太熟悉的领域。因此,我选用了以往的工作方式,即用电脑端可视化的方式去做装裱,然后画廊的工作人员帮助我实施。因此“Photoshop 装裱”的工作方式顺理成章地变成了展览的主题和形式。当然画只能看原作,我会给自己的画拍还原特别好的数码照片,这也是我一直感兴趣的创作方向,数字和原作之间的关系。

《大卫·霍克尼》 绘画 38x28.5cm 水彩 2020

《空气中的Jesus》绘画 uv打印在亚克力 39x30cm 多版本 2020

雅昌:在线下工作停止,自己身处疫区之时,您有什么感受?

林科:只要你身在其中,所有的诉求都是人的诉求,都是正常的。如果你不身在其中,那么你只能猜想。我封控了20多天,其实每个时期感受都会不一样,没法去定性它给我带来的感受的是什么,因为每天都会发生变化,就像打游戏一样,一直在升级,所谓的谣言一直在变成现实。

雅昌:其实包括我在内的生活在上海的很多人都会有一些焦虑,会觉得有很多匪夷所思的事情竟然如此真切地发生在这个国际化的大都市里。对于这种情况,您有什么建议吗?

林科:作为一个普通人,我没有什么可建议的。我正在做一个抗原测试,抗原测试产品的质量有问题,不能完成测试,就丢到垃圾桶里。这次上海封锁前虽然每天都去买菜,但其实我一点都不担心,那时我想大概一个礼拜就会过去了。现在这种乐观早就不存在了。作为艺术家这个职业,以前很多学艺术的学生都会问我为什么可以坚持创作这么多年?我以前都是回答说这个时代反正怎么样都不至于饿死的,所以坚持下来了。现在我不敢这么说了。

即便后来事情进展到这个样子,我也依旧在工作。一边做饭一边做核酸,一边在线对接各种事情,忙着忙着一天也就过去了。

石至莹:去找到自己需要什么

石至莹

雅昌:封控之下,您如何度过自己的一天?

石:起床,看下小区的群公告,了解下小区目前的情况,包括疫情和团购信息;上午,打电话给父母,了解父母小区和生活的情况;下午,有时画画,有时处理些工作上的事情;买汰(上海话,音DA,意为“洗”)烧,并不定时地做一些楼道对接团购的志愿工作。

雅昌:在这种状态下,个人与他人/与社会的联系在物理层面的现实中仿佛被切断了。尤其是最近,各种各样的消息在互联网涌现出来,身处其中,您有何感受?

石:我和封控期间上海所有的人一样出现过各种情绪:希望,等待,无奈,悲壮,温暖,积极,悲愤,疑惑等等。但是,在这其中,我们应当思考的是,在力所能及的范围内,能提供给身边和朋友圈的亲友哪些帮助,与此同时,思考对于自己,在面对一个每天都是如此不确定和不可控的外境下,借用刚看到的一篇文章里的话:去找到自己需要什么,自己去搞定它,主动去解决问题。当我们有所困惑却寻求不到答案时,去做一些具体的力所能及的事情,对自己,或对别人。对我来说,这个办法最直接快速和有效。

石至莹在工作室创作

雅昌:其实重要的不是任由各种消息主宰情绪,而是真的行动起来,去做哪怕十分微小的改变。这种缓慢而坚定的变化我在您的绘画中常常能体会到,有种无限感同时又非常粗砺和坚硬。我十分好奇,这是您对世界的感知吗?您如何看待未知和死亡?

石:未知和死亡从来就一直在生活中,只是往往,我们在事情没有发生到自己或身边亲友身上的时候,大部分时间会忽略它,谈论的时候会显得理智而客观,就像我现在这样。但如果当这种未知和死亡就发生在身边的亲友,甚至自己身上的时候,还能很理智和智慧地看待这些,同时还能想办法去主动面对或解决一些问题,这就是另外一回事了,显然这更宝贵。

石至莹在工作室中创作

雅昌:您谈到这点,我十分认同,旁观和身处其中,所感受到的是不一样的。就像我身处疫情中的上海,改变了很多之前我对于这座城市的偏见。经历这次疫情,您对上海的感受有什么变化?

石:重新认识了上海人的“体面”:尽守自己的本份和良知,以前谈到上海人的体面时多少有些矫情的感觉。

石至莹在德玉堂的最新个展“化城喻”

图为展览现场

雅昌:我们都知道,您在德玉堂的个展于3月中旬开幕。这次封控对您的创作和展览计划有何影响?

石:我封控前一天带了些绘画工具回家,创作一直断断续续,有时间的话会画一些东西。不过,因为平时基本都是去工作室画画,所以封控期间,显然是让大部分的创作被迫地停顿了下来。

近期我在德玉堂空间的个展,当时原定是3/19日开幕,后来画廊对时间做了调整,3/12日开,现在回看,当日开幕顺利完成已经是一件很奢侈和幸运的事情了,虽然展览到何时才能重新正常开放都是个未知数。另外,原定5月中旬在北京空白空间的个展,本来计划5月前的时间都会放到对作品安排的推进上,但目前就去工作室整理作品一事也都只能搁置,等待解封继续,心理上做好延期的准备。

石至莹工作室一角

雅昌:所以跟展览相关的工作也只能在线上推进了。

石:确实是这样,最近所有的工作都只能是在线上进行,大部分只能是对接一些采访的事。实际的对于接下去展览的布展设计安排,我这边也只能先出电脑图和对方沟通,目前只能走一步看一步。

雅昌:就生活而言,您认为这次封控带给我们的启示是什么?

石:要买个大点的冰箱。

袁可如:比起艺术 我更关心具体的人

袁可如在小区内的马路上

雅昌:上海封控对您的生活影响应该很大吧?听说您刚刚搬了新家,很多东西还没运到新的工作室。

袁:封控的日子每天都有很多细碎繁琐的事:凌晨开始是做核酸和抢菜,每隔两天志愿者就会用大喇叭来叫每一户下楼做核酸,而为了抢菜,我会闹好几个闹钟,从最初抢不到什么生鲜物品,到近期已经能抢到水果和鲜奶了;我也加入了各种团购群,要经常看群里的消息,不然很容易错过需要的物资;抢菜和团购来的食材会跟着网上的囤物教程,进行消杀、分装和储藏,烂菜的比例能减少一点,但像发芽土豆之类的也舍不得丢,会把它们处理一下然后吃掉。因为我是刚搬家,新居很多物品都没备齐,新买的厨具在封城前就卡在物流处了,家里只有一个蒸锅和一个煎锅,米饭得靠蒸锅蒸,同时得精打细算着食材,尽量在现有物资里保持营养均衡和口味不同,还挺费脑的,这两天我已经快搞不出花样了,很想“罢工”。我们小区是在27号左右有两例无症状感染者,后来就一直保持全阴,目前是防范区,但也只能在小区里走走,晚上的时候我会出去散散步,或在家用一下健身环。我家一侧的楼下是马路,快一个月了,路上都基本没有什么车辆,我有时候会在露台上看着这条马路发发呆,想象一下正常情况下它是什么样子的。

袁可如第一次团购到的水果

雅昌:如果没有封控,马路上应该仍旧是车水马龙吧,人们鲜活琐碎的生活还是会继续。您跟周围人有哪些交流和互动?身边朋友是什么状态?

袁:和我同小区的还有几个艺术家朋友,我们有一个互助群来交换物品(比如咖啡和可乐)。还有和网上曝光的一样,我们这边收到的物资里有过菜是烂的、也有有质量问题被全部回收的,大家也会在群里讨论这些事,挺生气和无奈的。前两天我家里水管堵了,物业不来处理,就找了被封在小区里的装修工程队来帮忙,这些工人十几个人被困在毛坯房里,物资非常不足,衣服也没得换,除了给修理费,我送了他们一些水果。然后因为我有在教书,会给学生上网课,学生们是三月中就开始被封了,大多是在狭小的宿舍里待着,有男生的胡子都留很长了,我挺心疼他们的,上课的时候也会给大家打打气。

袁可如在新家的工作台

雅昌:您刚刚谈到装修队被隔离,我也很有感触。其实这些劳动者和隔离在学校的学生,处境会更恶劣一些。我有很长一段时间都很愤怒,会觉得那么多鲜活的人和生命没有得到基本的尊重和关照。身处其中,您是怎样的情绪?之于“当代艺术在疫情时代的作用和意义”,您是否有了答案?

袁:至于我个人的情绪,大部分也是压抑的,不太能集中注意力做其他工作,会看网上的各种求助和实况信息,在朋友圈“应转尽转”,我觉得关注和转发对于困境中的个体来说,都会起到一些作用,虽然是很透支情绪,但这也是被封锁状态下能为别人做的唯一的事。老人和病患所遭遇的这样残酷的境遇,可能就是未来的我们自己,我总是会这样忧虑,当代艺术在此时对我来说则是不那么重要,也不是现在所该关心的,我目前只想关心那些很具体的人的状况。但我希望当代艺术能在之后产生作用,并且是行业里的大家共同去推动的一种作用,就像我们此时正在共同努力着想要去改变一样,而不是仅仅回到疫情前的状态。

《雾中来的人2037》剧照

雅昌:您的虚构影像作品《雾中来的人2037》从对新冠疫情的体验和反思出发,呈现了残疾人世界的折叠不可见、现代文明的脆弱和困境,以及在紧急状态下所谓“弱者”也可以成为一种觉醒和推动力量。这件作品放在今天的上海,反而更加应景。您如何看待上海此次封控?在其中,您是否会观察到一些新的东西?

袁:《雾中来的人2037》这件作品是20年五月初在上海拍的,内容关于当时疫情的痛感和思考,拍完后我放了很久,去年年底才做完。片子用视障群体作为主角,也有关于可见/不可见的隐喻和讨论。而这次上海疫情的各种问题,则更让人感到诧异和痛心,暴露出的各种荒诞也不再是病毒本身的范畴,很多问题都应该被展开和深究;同时,我也为上海市民的自救行动感动,我在上海生活了七年,虽然偶尔也会和朋友抱怨这座城市给人的距离感,但还是对它有着爱与信任,尤其这次疫情里看到很多人的清醒、团结和勇气,让人看到发声和行动的力量。这些真实的人和事件、以及这种真实的情感和身体感受,也都需要被持续记录下来,不能遗忘和埋没,然后通过反复凝练变成思省和启明,去指向不确定的未来,我想这是作为创作者可以在其中持续去推进的工作。

作者:李家丽,刘倩

分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]