分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]

2015-09-23 18:17

李振华:之前我一直在思考一个问题。因为你的作品很难有一个图像关系,或者说作品里的图像是一种密码。前段时间,我在卢森(Lucerne)看你的展览时,跟乌斯·麦勒讨论到光线打在你的画上时,会有笔触浮现。你的笔触和“密码”是一种一致的关系吗?

谢南星:肯定的。某种程度上来说,我是一个比较纯粹的,绘画性的人。我一直在为绘画的方方面面工作,并且我创作的假设点也在这里,一切都是与绘画相关的。所以我很难脱离绘画去做别的事情。每个人的工作和习惯也是不同的,这是我的工作方式。

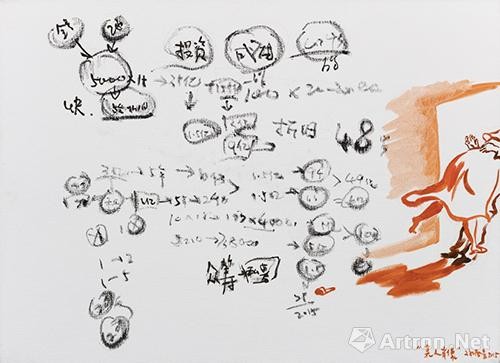

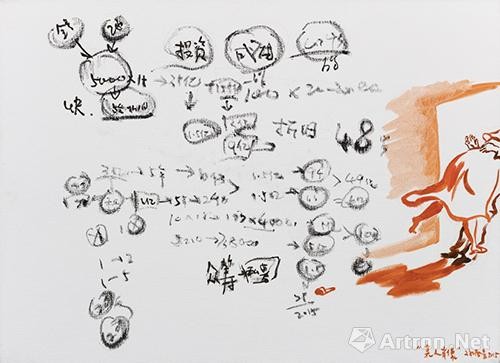

谢南星《某人肖像》80×110cm 布面油画 2015

我听到很多人说到“绘画的终结”,认为绘画是一种传统的,古老的,低级的媒介,类似于羊皮纸,在这个时代只有考古意义,而没有沟通交流的意义。其实我觉得这种说法比较草率。每个人不管是否学习艺术,都会对艺术有些许的理解,因为不管一个人是否受过专业的艺术训练,一谈到艺术时,他首先想到的肯定是绘画。大多数人小的时候,受到过的艺术训练,画过画,这是很美的,并且很多人对于艺术的直接认识,也一直保持着孩童时的记忆。与绘画这个媒介的老不老没有关系,它是压在每个人心里的那份记忆。所以它不是一个已经终结了的艺术形式。

一旦一个人在某个地方看到可供让他提起兴趣和激发他的东西,他对艺术的理解或者他的绘画性就会因绘画的原始图像而发生联系,它(艺术)不可能脱离视觉。最早的视觉艺术就是绘画,它决定了之后很多东西的视觉方式,所以不能那么轻易地就说绘画终结了,也不能那么简单地就把绘画阐释清楚,还会有很多人在讨论绘画,讨论艺术。绘画不嫩简单的被看作是墙上的装饰品,即时是装饰品也是有着视觉和心理干预作用的。

我觉得在有的时候,一个人故意表现自己的进步,会不断地贬损一个所谓的“千夫所指”的,承受了许多“罪过”的行业。现在绘画就处于这个位置。

李振华:很多时候,其实我们并没有进步。我们只是把一些情况,通过你刚才提到的“踩踏”或者贬损来形成一种看似更先进的局面。但实际上,这种情况还是在那里,就像历史一样,无论怎么踩踏,历史就在那里。因为历史的真实性有很多个面。

你刚才说到一个我认为很有意思的话题——“装饰性”。绘画不可避免有装饰性,因为它本身的媒介和它易于悬挂,易于展示的情况。可能别的艺术所需要的空间场的关系更强烈,而绘画放置在卧室、前厅或是其他空间都可以。这种情况会不会导致你所说的“装饰性”的出现?“装饰性”会影响绘画本身的纯粹吗?

谢南星:绘画其实本身不存在纯粹或是不纯粹,因为它是人受到各种因素影响的结果。它是一种图像,这种图像的初始点来自于创作者的表达欲望。一方面,绘画来自于人的手工,来自于创作者的直接表达。

另一方面,它来源于创作者后天受到的所有影响和折射,比如受到的艺术教育,来自社会的影响以及个人的兴趣爱好。所以绘画所包含的信息和内容与现在所有的艺术媒介没有区别,甚至它可能包含更多。多年之后,录像这种艺术类型,也可能被认为有装饰性,而现在已经是这样了。

李振华:任何依赖于相对单一的平面关系的艺术类型,都存在这样的问题。当然,我个人觉得“装饰性”并不是一个问题。

谢南星:人总是过不了多久就会把现存的,或是之前活跃过的东西,归为是装饰性的。但这东西本来的作用其实并没改变,只因为人们觉得社会是不断进步的,才会把这些东西纷纷推进历史的贮藏间。然而,你又怎么知道这种“进步”不是假想的?大家都在一个没有纵向的平面里,哪里来的进步?艺术也是平面的,没有纵向。

我觉得录像这种艺术类型更加危险。它本身最开始的时候就没有像绘画这种天赋秉异的独生子的感觉,而且录像是和很多公共媒体发生关系的。所以说非要把录像单独从这关系之中剥离出来,本来就没有必要,可以把它们就混在一块的。怎么说都是可以的。

李振华:你对于录像的观点很有趣。我觉得其中涉及到艺术家如何对待停留在平面上的时间的问题。录像本身具有一定截取时间的特性,绘画也是。可是绘画有自身的时间,比如说你画一张画时,会花怎样的时间?在凝练的画面上,你如何附着这么多的信息?那么对于绘画本身的时间,你怎么看?

谢南星:如果细说绘画本身的时间,它是非常立体,牵涉过去、现在、未来几种状态的一个很饱满立体的小空间(小宇宙)。艺术家在绘画时,脑海里的参照物来源于过去及现在,他的工作方向又指向未来,所以三者都在其中。并且绘画之中也涉及方方面面的东西,有时候融入了艺术家个人情感和经历,有时候又有艺术家的个人愿望和野心,各种东西杂糅在一起。再者,在某些情况下,因为出于某种表达的需要,创作时还得屈从于过去某个人或某个时期的风格。所以绘画本身的时间,不是片段的。一张画就是一种时间关系的纠缠,它像一堆乱麻一样,真的无法分辨,但时间就在里面。并且绘画具有很强的心理性,因为艺术家的创作,就像一种恋物的投射。不仅如此,艺术家还创造物,最终的作品是所有东西的投射,就像希腊神话里的皮格马利翁[1]一样。非常有心理作用和心理特性。

但我认为,每个时代能真正理解绘画的人并不多,反而是跟随着批评家的人,人云亦云的人特别多。

李振华:那么你认为为什么会有人读得懂画?

谢南星:我觉得可能只有某些人吧。

李振华:但对于这个“读得懂”,我想有一个有意思的情况,比如有的人特别会讲故事,故事讲得非常漂亮,而艺术家在这种情况下,有时候也就默认……

谢南星:但你必须对绘画诚实。绘画挺奇怪的,它像一面尖锐的镜子,如果艺术家在认识上或在创作时有任何瑕疵,都会在这面镜子里得到无限的放大。随着时间的推移,你会越看这一点,越觉得扎眼和不舒服,你会觉得这里面充满了一种虚假性。所以无论绘画还是艺术,必须非常诚实地对待。

李振华:那其实从现代艺术到当代艺术里的很多人,很难判断他们是伟大诚实的艺术家还是伟大的骗子。

谢南星:在某个时期,艺术家可以依赖某个批评体系或某个圈子的影响力,会造成一个话语,这个话语的场景,往后持续多年,今天有人还在艺术里,还在那个章节里。但在后人看来,有些作品在当时确实因为一时的需要而出现,很难具有某种 “保鲜性”和“耐看性”。

我觉得真正“保鲜”和“耐看”的作品是历久弥新的,随着时间的推移,它仍然在传递信息,作品能量不但没有削弱,反而在不断增加,如果是作品本身的诚实性所展现的。

那些“伟大的骗子”做出来的作品,尽管人们一开始会被误导地接受和理解它,但久而久之内心终会产生疑问,随着疑问越来越大,作品的影响力也就开始减弱。所以这种作品是有时间限制的。有的东西是用时间来证明的。都是其自身的自然属性。有些作品可以依靠艺术教育的强度,增加了作品力量,但这种增强也只是阶段性的,人为的主观性会衰灭,作品的自然属性最终会显现。所以绘画是一个诚实的东西,人在里面没法做假。

李振华:你如何看待创作数量的问题?

谢南星:数量也是一个问题。对我来说,适中就行。不过画画的人,必须勤奋。如果不长期磨练,就没法体会更多的东西。一步一个风景,如同爬山。

李振华:但有些艺术家的情况恰好相反,例如,毕加索就是一个非常高产的艺术家。你认为“量”是否会稀释艺术的纯度?

谢南星:不一定。这要看艺术家的需要。有的人是画得越多能力越强,如同男人和女人的关系,能力越强就越擅长。

李振华:因为你的作品数量比较少,对你来说有没有一个“量”的问题?

谢南星:可能这是我自身的问题,必须长期积攒到一个阶段,才做一个作品,又积攒之后,再做一个。

李振华:关于图像关系。在你的绘画语言里面,早期的作品有一个相对明确的图像,后来图像关系变得越来越奇妙,越来越难以识别,让很多人产生歧义,不明白观看你的作品时,是在观看什么,也不知道为什么会是如此。

谢南星:艺术家在使用图像的时候,图像已经具有了一种身份。一方面,绘画在表现“型体”或“形象”有关的问题时,就有写真功能。它会让你将艺术家所画物的形体与他对这个物的表现方式联系起来,让你认识艺术家所画的东西,在辨识出这个“型体”时,会明白“哦,他是这样画一幅画的,这个表现的方式挺有意思的。”

而造型本身有很大的伪装性。尽管有时侯它让你看清楚艺术家在画什么,而更多的有时候,它是让观者知道,艺术家采用这种方式表达,而不是为了造具体的型,而是为了让观者知道他在如何思考,让你知道他为什么要表达模糊的形象,又是使用何种方法来表达。观众有时也回去研究和想,为何艺术家不用清楚直接的形象,而要别扭地使用一些模糊的,看似不太有说服力的型体?艺术家使用这种型体好像是有针对性的?

这样就把观众引向了另一个维度,后来的绘画已经发展到了这个维度,塞尚的画就是典型。在他的画里,造型本身已经不重要了,成了绘画外在的东西,他表达的重点是另一些问题,比如直线的使用,画面的分割,以及画面的结构,而这构成了他之后惯常使用的“分解式”的结构,他画的所有东西和方法都是为了这个问题而工作。

李振华:这会不会太技术性了?这样他解决了什么?又是为了解决什么问题呢?

谢南星:首先他解决了技术问题。其次,也解决了认识的问题,他是通过这样的方式看和认识的。他的绘画景观是一个这样被分割和简化的,当然不止是简化,就是他的主观世界更强,塞尚在画面中强化了对客体的认识。

李振华:我是否可以把这个理解成,他对其他知识的引入呢?或者说这种方式本身就存在于西方艺术史的工作里面,比如很多西方艺术家从透视关系上变革。

谢南星:这是很有可能的。中国明代绘画里也可以看到类似的东西。我以前看高居翰的研究明代绘画的书,因为其通俗易懂,我从中很快认识到中国国画世界的一些名家的作品,其中有提到沈周的绘画和作品的构图方式,有些构图是很矛盾的,在大的对角线关系构图里还有小冲突。这种构图方式,在他之前的中国古典绘画里是没有的,至少宋元时期是没有的。这种情况是什么原因造成的呢?是知识性?还是外界的影响?又或是艺术家自身自由度的解放……我想应该是一个综合的因素,是时代的需要。

李振华:但这不是一种个人需要吗?还是时代需要?

谢南星:是时代无形之中需要一些人来做这些工作,来展现这个时代的需要。

李振华:我发现一个普遍问题。比如某一个时代特别希望有具象的绘画,那么具象绘画就会在这个时代泛滥。可是到了下个时代,人们在评论前时代的绘画时,在绘画的类型上只会提到两三个人,会相对有深度的分析,其他人则不再提及。可能是我们在思维上总有一个预设——假定人类文明的复杂性和多样性,所以认为在反映某种现实时,不同的人会用不同的知识和语言。那么,你怎么看待自己的类型?再者,你对于现在一些人在思考的“坏画”的问题怎么看?

谢南星:“坏画”属于另外一个话题了,我的绘画和思考与“坏画”毫无关系。

李振华:为什么?

谢南星:因为我思考的是语言本身,是正面地思考这个问题。而“坏画”呢,我认为它可以启动人的幽默感或“审坏”能力,通过一个机巧的方式,因为大多数的人对“审坏”的能力具有强烈的兴趣和趣味, “审美”、“审好”的人则相对少,而能认识到绘画背后所建构的东西的人就更少。

李振华:你刚才所说的“坏画”是属于机巧的情况。那么怎样才能画一幅“坏画”?

谢南星:“坏画”这个词也是西方发明的。西方“坏画”希望表达的,是有它自身的语境的。因为西方人本来就有那种搞坏、戏谑的本性。有那种天然能力,特别喜欢做这样的事情,就像在进步上撒一泡尿。如同街头的涂鸦,但其实这种事的指向性很明确,不止是一个趣味问题,西方看待坏画不会有感觉的,而是会自然的发笑。

李振华:或者说,是一种伦理的需要,是一种多样性的平衡,好与坏共存。

谢南星:一定是针对一个时期的东西。而中国的“坏画”,其实也是作为一种趣味的存在。中国人有个西方人没有的特点,就是可以把一切东西都当做趣味。西方人有时候很简单,中国人则会将之转化为一种趣味。例如在国内古玩鉴赏里,有一种“缺版”(编者注:查阅资料为“错版币”)的古钱币或是人民币,很多人对它异常感兴趣,并且这种兴趣甚至高过得到一个完美的东西。

李振华:反过来讲,这也可以算做是对“唯一性”的追求。

谢南星:“唯一性”如果简单到了因为唯一,就会变成这种中国人的趣味,一种对“稀缺性”的把玩。其实中国人好奇心很强,对世界的多样性感兴趣,也执着于追求特殊性。即使这种“特殊”是没有任何意图和表达,只是个趣味的,在背后没有支撑它的东西,只是将它作为一种趣味和爱好。不过对于这一点,我也不便说什么,因为我无法代表所有的中国人,他们也觉得无所谓,我也不能“一言以蔽之”。肯定还有一些别的东西,没这么简单,我只是给出一个相对简单的评价。

西方人对于这点,看法就与中国人不同。他们所选的“坏画”或者破损的东西,比如古希腊时期的艺术品,那是有指向的。因为西方人对于自己已逝的荣耀历史有一种悲剧感,完美破损之后显得更加完美。艺术品背后承载着历史,是伟大时期的典型和完美的东西,因为时代的原因,使它破损,反而更完美。

李振华:西方的十八十九世纪,就出现了另外的情况。在中国的“修旧如新”或者“修旧如旧”这种概念,因为概念也不是我们自己的。更多的是时候,我们想到的是一种“替换”关系。比如房屋的梁坏掉后,我们就思考怎么把这个梁换掉,却没有想过要修复它,没有想过要把它保持在一个故意做旧或者故意做新的状态。

但西方的情况就有所不同。今年我跟几个朋友去参观比利时的一座城堡。参观时,我说“这个城堡的风格好像很古老。”我朋友当时就笑了,告诉我,这个城堡实际上是十九世纪修建的,因为受当时新古典主义风潮的影响,引用了很多过去的元素,所以看起来很古老。

同样的情况,在慕尼黑看另一座教堂时也遇到过,也是故意做的很旧,看起来有上千年的历史,但实际也就一百多年。我的朋友甚至指着旁边一个很不起眼,非常简朴的教堂对我说“这个才是真正古老的。”

好像人总是不断地想要回到过去某个时间,或者说总是在不断地回望过去的经典。在艺术的循环里,也是这样。有时候会把某些很具体的,有大众信息的东西转化为一种经典的范式。但又有些时候,又把某些个人化的东西放得很大,把一些个人的手段或是样式,放得超级大。

谢南星:后来的人回看历史时,会觉得有脉络。其实当时哪有什么脉络?不过是当时的趣味和样式,艺术史家会认为,之前因为有了什么,所以才如何。这是不对的,有时候只有一两个人在搞的东西,在尝试某种可能性的时候。完全只是出于一种临时性的需要,或者是出于当时审美的需要。可能没有那么多联系,而在艺术史中就会形成某种必然的联系。为之后做艺术的人设置了很大的障碍,会拼命的思考上下文的问题,自己作品是否成立。而这个系统还有着很多经典,是人整理出来的。

李振华:你早期的作品是具象的,里面有一些自我内心的表述。而现在作品,好像更像你刚才描述的那样,跟艺术史里的一些信息有关联。

谢南星:我现在做的,是因为我骨子里不相信,不是不相信绘画本身,而是不认同现在大家这种被教育以后的必然性,造成了认为审美就一定是这么发展过来的。这种观点特别令我反感,为什么一个艺术家,一个活生生的人不能做自己的东西呢?可能中国人是被美术史像枷锁一样缠着的,西方是无形的,中国人被缠得更紧。

李振华:其实你之前讲到的史叙观点我很认同。因为一直以来,我们都认为有些问题一定要“合逻辑”,必须要有前因后果。但其实,人生是没有逻辑可言的,不是所有的东西都有因果。

谢南星:当然有逻辑。但这个逻辑不是人按照一种知识性的理解就能整理出来的。

李振华:这种整理方式,其实是把逻辑简单化!

谢南星:要是细说逻辑,还有内在的逻辑,外在的逻辑,还涉及到动机问题,欲望本身的问题和其他很多因素,这些很难讲清楚。

李振华:说到“欲望”,我以前也和别人谈到过这个问题。比如说,现在我们在网络上看到越来越多暴力倾向的人出现,我在想,是什么原因导致了这种情况?一方面可能是教育不够好,社会有影响。另外一方面,是不是性被压抑了?你看,古代一些相对和谐的时代,是什么原因形成这种社会状态?一方面是当时的人获得信息的有限性,另一方面是他们很早就有性经验。

谢南星:这个问题很深沉,其实挺根本的。中国人肯定是性压抑的。即使是很早就有性经验的人,也是性压抑的。为什么?我觉得很可能是以前社会处处都在告诉你这是不对的,处处都在告诉你这是一个雷区,这不是正常的,是不人性的。当然现在,有种情况是走上另一个极端,我觉得这也是一种过失、过度的表现,但这种“过度”也是压抑的结果,是一种不自然,不正常的“性”。这样也是有问题的。所以现在的人仍旧是压抑的。而且我觉得这种“性压抑”骨子里面可能来源于一个人的生理问题,也来源于人对自然认识的多少,他是否有自然表达的需要或可能性。能否自然表达?如果可以,你想要什么就去追求什么,如果这种表达是流畅的,如果这像一种自然法则在这个社会里,就不会有“性压抑”这种结果。

李振华:像中国武侠小说里塑造的率性而为的侠客——令狐冲,也是性压抑的。他可以随便喝酒,随便打架,但唯独“性”是不可以的。我觉得这里有个很有趣的伦理关系,从文学作品到社会都反映出这种情况,就是“你可以去做,但不可以说”。你刚才提到的它与自然间的那种关系,就更有趣。

谢南星:其实我觉得这个现象还是挺复杂的。但如果去剖析这个东西的话,还是挺有趣的一件事。

李振华:因为“病理现象”。就像现在患抑郁症,患各种各样病的人也越来越多。

谢南星:其实“性”并非做不做的问题,它还会牵涉到很多问题。它是整个的氛围,是跟整个生命有关联的东西,这样说有些简单,但是如何传达和表达生命的需要有关,肯定有对待所谓的真相和真理,以及个体怎么看这些。所以这是个复杂问题,不是几句话就能阐释清楚的。

来源:雅昌艺术网

分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]