分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]

20190120

讲座《体系·造物》已于2019年1月20日在OCAT深圳馆-图书馆举办,该讲座由展览“体系”的参展艺术家隋建国和策展人崔灿灿共同主讲,全面解读展览的视觉机制与背后的思想构造。

此文依据现场对话内容编辑而成,与大家分享。

崔灿灿:谢谢大家,很高兴我和隋老师跟大家在一起讨论、聊天。我简单讲一下我们提到的概念,叫“体系”,体系是一个磅礴的、庞杂的、丰富的系统,它要比单一的动作,比方式、形式更为复杂,它是一个混合体,包括思想部分、实践部分、应用部分以及创造部分。体系是一个庞大的涵盖词,比如说在电影里面有电影体系,在表演里面有表演体系,在应用里面有应用体系。

我们使用的“体系”这个概念,是包含了两个方面。一个方面,我们知道80年代中国的雕塑经历了苏联现实主义和欧洲古典主义共同的教育,在之后80年代末、90年代初又有了现代主义的历程。90年代后期,中国开始了对观念主义和观念雕塑的讨论。恰恰隋建国先生全程参与并且创作了不同时期下的作品,可以说他经历了过去三个体系的变化,像《中山装》《恐龙》等等,都是每个时期非常重要的作品,无论是在现代雕塑史、还是观念雕塑史上,都给我们留下了闪耀和非常重要的意义。

到了2008年之后,隋建国抛弃了这些过去的体系,开始进入到一种个人的创造。如果说他用了三十年的时间去演练了西方几百年的历史,那么在2008年到2018年的时候,隋建国开始全面地重现了自己作为一个造物者、作为一个体系生产者的实践,把体系作为雕塑历史的一个概念。

第二个体系指的是语法,就像我们看小说、看电影、看戏剧都有语法,雕塑也有语法,语法就是我们说的基础。在座画过画的可能会知道,一个球有五大调子、几个面、造型、线条等等,在雕塑里面涉及动作问题、行为、比例、尺寸、切割、材料、表面等等,这些是我们今天所有创作的基础语法。

一个艺术家在他的创造中不断调配语法的结构和语法比例,这就是第二个我们称之为雕塑语法的体系。大家在展览中也看到了我们对这块体系的探讨。事实上从2008年到2018年,隋建国针对双向重叠复合的体系展开了自己的实践工作。我想我这只是一个他者表述,更多精彩的故事,还是听艺术家给大家聊一下从2008年到现在的体系是如何展开的。

隋建国:假设现在大家都看过展览了。根据展览的内容,我也做一个解释。从80年代开始,整个中国的艺术圈其实是经历了三十年,甚至三十多年这样的一个艺术自我启蒙和自我成长的过程。

从最早摆脱原来的社会主义现实主义的创作方法,到后来运用观念主义方法,这些西方在七、八十年代创造的艺术系统,结合中国的社会实际。我觉得艺术家在创作的时候一方面确实在自我启蒙,但另一方面,这些信息都是碎片式的,艺术家只是接触到一些信息碎片,这些信息作为刺激,刺激到艺术家的思维和整个感性、感觉系统,艺术家作出反应,这个反应应该说是比较直觉的,所以需要一个漫长的过程去消化,然后把直觉变为知识,变为自己理解之后的东西,我是整个参与在这个过程当中的。

这个展览其实是说观念主义艺术成为主流之后,艺术家应该怎么办。我当时的选择就是闭眼能做什么就算什么,但是一闭眼的时候也就出现了一个问题:你就睁不开眼睛了。我闭眼的时候,我的视觉训练不再起作用,当然原来长期的训练也都不再起作用,这就意味着我要睁开自己的眼,但是又必须先要闭上别人的眼。

最后,这十年里面,我慢慢地想办法睁开眼,要瞄准目标——自如地工作,基本是这样的一个过程。如果说回顾这十年,我觉得就是回顾了这么一个过程,应该叫做有意识地寻找一种不用意识的工作方法、避免意识参与的工作方法。但是我是有意识地在寻找,一开始是撞上了,然后就想找到它、把握它,最后是找着了,正好也是3D技术帮助我把寻找到的方法固定了下来。

今天“体系”这个展览就是向大家展示一下这个过程。这个过程我觉得是一个巨大的弯路,那1400多件手稿,一开始做了三、四十公分的,后来越来越小。如果有老师教我的话,会说你其实根本不用做这些大大小小的,直接做最小的就很好了。但是没有这样的老师,我是我自己的老师,但是我又不知道怎么好,只是本能地持续工作,在重复的过程当中居然就越捏越小。最后我明白了,其实这么小就很好。我觉得十年前如果敢做这么小可能一下子就成功了,但是真不可能这么做,这不是老师教的,也不是学校教的,就是自己走过来的。

中国的当代艺术总体来说就是这样的过程,每一个艺术家都是一定要全靠自己摸索过来。比如最早摆脱社会主义现实主义的方式,那个时候用的是形式美,或者是极端个体性,都是摆脱教条式创作方法的办法。到后来为了摆脱形式主义和极端个体,又要借助观念主义的系统走出来。我自己是找到了这个方法,我觉得不同的人要找到不同的办法。社会介入之类是观念主义艺术的延续,艺术家要想从这里面摆脱出来,也是得找出自己的办法,回归感性。如果用文字和语言能说明白的话,就不需要艺术作品了,这是对艺术家的挑战。

艺术家就是做作品的,不只是思维,不只是说话,感性的方式跟人类整个艺术的长河是贯通的。观念艺术是逆人类感性艺术长河的一种方式。不管是超越的方式还是对抗的方式,它这个方式是成立的,它很好用,但是一旦被它抓住了,你也很难摆脱它。这其实是中国艺术家面临的一个课题。总体来说这十年,我自己回头来看就是这样的过程。

崔灿灿:隋老师讲了一个观点很有意思,就是经历了现代主义和观念艺术之后,他出现了时间的转向。他有一个观点说得非常地精彩。观念艺术我们后来还有一个说法叫“点子艺术”,“点子艺术”到后期有了很大的枯竭:如果你告诉我你的想法,我何必去看你的展览呢?你告诉我你要做一个行为,你描述了这个行为的过程,描述了这个行为的时间,我一听,这个想法很好,这个想法很酷,可是我就没有必要去现场了,展览可以取消了。实际上观念艺术到后期最大的危机是,当观念艺术作为想法和概念存在的时候,视觉交流变得不重要了。

比如说我们可以闭上眼睛听一个艺术家捏泥,可以想象,但是你无法想象出现的那个东西是什么,无法用语言精确地描述,就像我们在展厅的正厅里面看到的那一组巨大的雕塑一样,那种视觉张力和视觉感知依然会打动我们,对我们来说依然是我们见所未见的、从未遭遇过的现场和视觉。

隋老师在他的工作里面,与现代主义、观念艺术和前面的现实主义有多元并置的关系,我们依然能看到每个体系的优点在隋老师作品里面的体现。比如说我们可以在隋老师这些作品中看到现代主义强调的形式感,但是隋老师不是追求这些形式。因为当你闭眼捏的时候,你根本不知道这个东西会长成什么样子,捏完之后你也不知道放大之后是什么样子,它始终是一个未知。他打开了现代主义的传统,也就是为了追求更高形式的创作,是为了形式而形式,这也是80年代中国的形式讨论里面很核心的一部分。

另外一点,隋老师又用了一个观念艺术里面很重要的概念,这在他的作品中也有显现,就是机制。什么是机制呢?比如说设置了规定动作,规定动作就是我把眼睛闭上,拒绝去判断未来的形态,始终用几个动作来做。我们会发现隋老师使用了一个词“重复”。在观念艺术没有出现的时候,在形式主义里面,重复是一个非常可怕的事情,他们强调艺术家每件作品都要原创,都要有个体的创造力。只有经历了观念艺术之后,才会变成另外一个观念:一个艺术家持之以恒的工作,就像我们看到展厅里的另外一件作品《时间形状》一样,恰恰是重复才第一次告诉我们时间长什么样子,每天日期划过的时候,便蘸一次颜料,时间就被给予了一个形状。

隋老师这十年的创作,不仅是一个个人方式的显现,他也把前面几大体系的模板像魔方似的重新组合,而这个体系里面规避了每个体系可能带来的问题,这个也是非常重要的一点。

一个艺术家只有亲历了现场,并参与了现场,才能对现代主义观念的历程有更多的体验和更多的认识,就像隋老师说他没有老师,他的老师就是他自己,他的学生也是他自己。因为你每天要不断面对一个庞大的体系,当我们说一个艺术家的雄心是指向现代主义的时候,那他要比肩的艺术家可能是罗丹;当我们说要面对观念艺术的时候,他要比肩的艺术家可能是杜尚,可能是科苏斯,可能是勒维特。

实际上我们在隋老师这些创作中,可以判断出一个艺术家的历史雄心。在中国,绝大多数艺术家只建立两种关系,一种关系是我跟中国的关系是什么,无论是跟现实还是跟传统;另外一个关系是我跟同辈的艺术家以及上下的艺术家关系是什么。可是这都是非常地域化的思考。

作为一个非常独立的个体的艺术家,我们前面有像罗丹这样的艺术家,左边有像杜尚、博伊斯这样的艺术家,右边有像安迪·沃霍尔一样的艺术家,我们需要面对的是更大的对于体系变革的雄心。隋老师的展览我们叫“体系”,也是基于这个原因。我觉得我还挺希望听到隋老师讲一下他在具体的雕塑实践中采用的各种方法,比如说我们在展厅里面看到的动作、材料,包括3D这些方法技术的应用,可以让大家更详细地了解一个艺术家的实践体系是如何完成的。

隋建国:那就讲一讲我的眼睛是怎么睁开的。

那1400多件手稿当中,比较大的都是我闭着眼做的。你想,其实做雕塑这个东西,根本上来说就是你面对一个对象,这可能是一个自然的对象,可能是一个模特儿,你手里拿着泥做泥塑,去把你眼前这团泥做得跟你要模仿写生的对象一样。比如说我要做一个少女的形象,就要不断地比较、不断地权衡;或者是做一个抽象的造型,我想表达某种上升感或者是下沉感,我也会想把这个泥的形状做得怎么样会有上升的感觉,或者怎么样会有下沉的感觉,快或者慢,这是抽象艺术最重要的主题。这些东西都是你眼前的对象,你要通过不断地去校正、比较,慢慢地堆积泥巴,达到你想做的目标。整个泥塑造形系统系统就这样长期以来把艺术家给压住了,忘记泥其实就是用来捏的。

我当时就想了,我如果闭上眼,我看不见对象,我即使去捏,我也不知道我捏得是什么样。我记得2008年做《盲人肖像》的时候在798的卓越空间,当时我就说我做做试试,蒙上眼罩架上摄像机就开始捏。捏第一把时我觉得我捏得很结实,因为展厅是一个高的展厅,我希望有一个很高的形状,但是当我把手拿开再往下捏的时候就不知道捏哪儿了。如果我做一个形象,我知道捏鼻子、眼睛的时候手大概要放在这儿,但是闭着眼,我真不知道我的手在干什么。捏了几分钟之后,我实在不知道捏了些什么,把眼罩一掀想看看,但是我一看就醒悟到:不能再动了。

不管做什么造型,都有好坏、对错之分。闭上眼就意味着不能在乎好或者坏、对或者错了。反正睁开眼就不能动了,就翻下来留着吧。我也不知道捏出来这个东西好还是坏,我就想放大了看,就用这个办法。展览开始以后,大家都觉得很奇怪。你若说它不好,这个雕塑家费这么多工夫把形体做得跟小的手稿一模一样;你要说好吧,也不知道好在哪,只是觉得挺震撼。我自己也不知道好在哪,它就是一个我以前没有做出来过的东西。

我当时想把它叫做“纯粹的泥塑”。什么叫纯泥塑?就是纯粹的无目的地捏泥。我想这个纯粹的泥塑也许从来没有人做过,如果我把它做下去,我就总得闭着眼工作。

但是睁不开眼怎么办呢?我先是想到一个办法,我找了一个泥箱,装满了泥,把手往下一捅,挖出一块泥来,把石膏灌进空挡里边去。这石膏凝固后拿出来,就是一个形状,我没看见,但是我完成了它。或者拿手在泥里面乱捣,或者用脚踹几下,再往里灌石膏。虽然我做出来的东西我基本上也不知道是什么东西,但是我遵守了做《盲人肖像》时立下的规则——不准用眼睛看。我觉得这个办法好,接下来我就拿拳打泥,拿脚踹泥,我一用大力气,就没有办法控制结果,失控了。于是我才知道我想要的就是失控而已,闭着眼,为的是不要控制它。

后来我把泥用双手抓起来,放到身子前,看书、看电视的时候捏,什么时候捏完往旁边一放,眼睛看到了,就算捏完了,这又是一个办法。再往下捏,手里的泥团开始变小了。我又想,如果更小点的话不是更方便吗?就越捏越小。再比如定了三分钟的闹钟后,就一直捏,三分钟闹钟一响放下来,就算完成。我就发现这有点像老大爷把玩核桃、把玩钢球的自动动作。玩钢球时你若看着自己的手,用脑子去想先动哪个手指,先转那个钢球,怎么转起来,你还真就不会转了;不去看它不去想它,让手自己动起来,钢球反而自然就会转动起来,还会越转越溜。

再进一步,泥团就在我的手心里,我看不到它,它就不再是我的一个工作对象了。我的手与泥的关系,这个时候有点像肠胃的消化食物蠕动,食物吃下去,胃自然就会蠕动起来,谁也控制不了自己的胃怎么蠕动。这样继续下来,手里的泥块就越做越小,最后干脆只是在手心一握就成。这泥在手心里使劲一握,打开后,细细的手纹显出来了。然后我又发现手里握石膏浆,凝固了一放手,留下的手纹更清楚。抓握石膏的时候,捏泥的运动感消失了,但是手纹在石膏表面,又形成了新的可以看到的运动感的东西。

我觉得这是把触觉变成了视觉,触觉是用不着视觉参与的。我达到了两个目的,不用意识参与,用身体本能的运动就能完成作品,达到了我做“纯粹的泥塑”的目标。我还不用再闭眼了,睁开了眼,不用那么笨,非得闭眼才能工作。

我在捏握石膏的过程中,因为石膏会从手缝中溢出来,凝结后掰下来的碎片都可以被3D扫描、放大,成为独立的作品,于是这小片也被放进来了。

总之我特别用心地去琢磨,找方法,怎么能不控制它。其实就是这样的过程,中间我有时候也干脆拿纸团来捏,有时候小朋友的橡皮泥我也会拿来捏捏,甚至把铝丝团成铝球,我之前还拿石头摆弄过。我觉得这些都应该放在整个过程里面。

就这样,从大到小,从外部的行动冲破视觉控制,到向内收缩,不让眼睛看,打破意识的控制。我用了内外两种方法,终于克服了自己意识的控制,也睁开了眼。而且这真的是花了我十年的工夫,坚持十年给了我一个超越具体表达内容的理由。如果说我做一年,或者做一个月,或者就只做一件作品,你说我在表达什么还可以,但当我把这十年都捏过来的时候,我就觉得它把所有的表达都给吞咽了,都没了,剩下的就是那个“行动”,作为媒介或者是泥、纸、蜡,成为手的运动场域,因为它不是单纯的手的行为,总得有另外一个媒介参与进来,两个媒介相遇,于是就变成了雕塑,或者说变成了作品。

而且这十年留下的手稿肯定不到四分之一,这些都是我挑出来的,很多都回炉了,石膏也是有意思的就留下,没有意思的就不留下。这么多重复的劳动或运动,把所有表达的可能性都涵盖在内,趋于一个接近零度的状态,就像二进制的零和一,最单纯的方式,涵盖最丰富的可能性。在展览里把这些手稿正式摆出来的时候,我觉得我这十年没有白费。寻找的过程本身就是有意思的,总体合起来大于每一个段落、每一种方法,总和大于每一个动作的和,总和大于局部相加,局部也成立。这时我觉得这个展览可以做了,于是就找策展人。

崔灿灿:隋老师刚才讲到关于表达的目的是什么。现代主义和现实主义都有一个特点,它们都在模仿,都是模仿某个自然形态、某个事件、某个真实的发生。现代主义是模仿自我和此刻的心情,模仿我的精神状态,模仿我的意识,模仿某一段心电图,我们能看到非常多艺术家其实就是在模仿某种状态。

隋先生说他把泥球放在手里捏来捏去,并没有什么目的,没有想要再现什么,或者再造什么,这就是这十年一个很重要的转折。因为之前中国雕塑一直在试图积极地参与某种构建行为,无论是价值构建还是艺术构建,都想表达艺术之外的事情,艺术本身就完全成为了一个工具。我们之前说,在西方的当代艺术的脉络中,似乎一件作品是不是艺术家做的、一件作品怎么完成的都不重要,重要的是人类学意义等等,最后把所有作品归结为一个意义上的讨论。

其实刚才我们听到这个过程,就能发现,在这十年的历程中,过程本身就是一个目的,过程本身成了全部的表达的内容,也就是说这个球并不是为了最终达到某个状态或者达到某个标准,或者达到某种应用的传播而呈现,这个球只是艺术家设置了一套方法,设置了一个行为,然后艺术家展现的就是行为本身,展现的是自己身体的存在。

我记得之前隋老师在北京和德国,包括洛杉矶都做过这样的展览。我们真正要呈现的是隋老师的工作的整合化、立体化、全面化,每一个时期都有一个推进,一个展览要做的事情就是要把所有的推进明确化、条例化。最有意思的一点是这个展览的前厅。我跟隋老师商量过,我们必须要做一个视觉的感知现场。隋老师用了一个脚手架的元素,为什么我们在后面要做四个房间呢?四个房间都是在做说明工作,都是围绕中间那件作品来解释它是怎么来的,如何形成的。当一个莫名之物出现在我们眼前的时候,每个人都会问它是谁,来自哪里,如何生成。展览先出抛出来一个点,再给予一个解答,于是我们后来就像刚才隋老师讲的,在做比例与切割、材料与表现这样的一个表述,表述的是什么让前厅被做成物,什么让物产生了变化。就像小说一样,我们用倒叙的手法交代了这个展览。隋老师刚才讲的一点非常有意思,就是放大这个概念。为什么我们要强调放大概念在作品里面的重要性?这么小的一个球,它上面的指纹并不明显,即便我们能看到是属于现实存在的状态,只有被放大千倍、百倍,成为一个公共纪念碑的时候,这个指纹才不是现实的,而是抽象的结构,我们突然发现它从现实主义的语境中被释放了。

我们看到一条条的指纹时很难想象是指纹,因为我们对世界的判断来自经验判断,经验判断就是我们对每个所见的物体有一个大小比例的记忆理解。当我们看到展厅里面被放大的物品的时候,指纹才成为了重要的视觉元素。他把触觉变成了视觉,这种触觉的细微变化,通过放大行为、材料行为,这些种种的选择之后,呈现了各自不同的状态,被赋予各自的生命。

我昨天一直在说,这1400件作品就像一个女娲造人的现场一样,后来这些“人类”有了不同的生命,有了不同的生活,存在于不同的体系之中,也有不同的阶级,静静地待在展厅中央,捏好了放上去,过了几天挑一挑,觉得这个还不错,就放大,做一个青铜的处理,或者做一个石头的处理,我们会发现它们就像等待被赋予新的生命一样。我第一次见的时候非常地感动,突然意识到,这种感受像人的命运一样,可能是比较抒情的表述,但是为什么会有这样的表述和理解?表述即是给予限制,不表述就是无限。给出明确结果的时候,表述是很有限的,我们只能照着艺术家给出的方向和道路去想象这个世界,我们的想象是被剥离的。

只有过程本身才可以被赋予无限,每个人看到之后的解读才是最大的可能性,是每个人心中所看到的不一样的感受。我觉得刚才还有一点,隋老师可能一句带过了,我希望隋老师能给大家讲一下,就是3D技术的呈现。我们展厅里面表面的结构已经出现了数字化处理的结果,我想听隋老师聊一下3D,因为泥球非常地手工,而3D又是非常理性、前沿的科技,充满数字化的结构,我想听一下隋老师是怎么理解3D在作品中的实现和应用的。

隋建国:这就牵扯到了材料问题,一方面是材料,另一方面是3D技术本身。先说材料,主展厅这五大作品,有一件叫《盲人肖像》,那是2008年我做的泥塑,翻制成玻璃钢留下来的。另外四件全是最新的用光敏树脂3D打印出来的,这个材料我也做了各种实验。

2008年我闭上眼睛捏《盲人肖像》最早三个形态的时候,我把其中一个命名为《盲人肖像》,因为我觉得这个形状有点像一个人的肖象,肖像最重要的元素一个就是脖子加脑袋。为什么叫“盲人”肖像呢?因为我是闭着眼捏出来的。

另外,它是以泥塑的方式进行展览的,二十倍的泥塑放大作品,晚上被用塑料布包起来,就跟在泥塑教室里面每个学生都熟悉的那样。还得不停地洒水,三个月时间里一直保持泥的湿润状态,因为此时我觉得这个纯粹的大泥块它只能是泥,不能是其它。

留下来翻制玻璃钢是因为最后展览要撤除了,帮我搭架子的工头说你就拆了可不可惜呀?我说不可惜,因为泥是没有办法保留的。他说要不然我用玻璃钢翻一个留着,如果哪天有用,你就拿去用。后来直到2012年要在佩斯展出,我说太好了,多亏你还真给我留下来了,我就把玻璃钢铸成了铜。铸铜的技术能表达泥的湿润生动的状态。这个玻璃钢模型要趁湿才能做,根据泥塑做出的模型,能从技术上真实地反映原来那个泥塑的状态,我觉得这好歹也是泥塑的一个证明。那个时候我已经拳打脚踢了,我担心踢出来的东西可能不像作品,但是铸成铜是不是就像作品了?于是我用最经典的雕塑材料做出来,它便能说服我这是个作品,否则我就犹豫了。这个过程是挺焦虑、苦恼的摸索的过程。

我得说服我自己:这是作品。可能别人会觉得你是雕塑家,你也做过好多作品了,你说是就是。但我说服自己还真是不容易,所以我又用不同的材料进行尝试,运过来展出的作品只是其中的一部分。在那几个小厅里面都堆得挺满的,为了说明问题,得尽量堆得满一点。

我怎么接触到3D打印的呢?做完《盲人肖像》的时候,就有人告诉我有一种叫做3D的技术,多大的泥块都能直接扫描,就能把所有细节记录下来,还能打印出来。那个时候没说可以打现在这么大,是说至少可以打一个模型。我后来就去打听了一下,没人知道。那时候是2008年,我就惦记上这个事了。再后来捏的时候我就想,手纹如果能复制出来,一定会特别感动人,在表面的运动起伏上还有手的痕迹。2012年我就把我手下做泥塑好的学生召集来,每个人拿一个泥稿比赛,放大成一米把细节做出来,做得都挺好,就是手纹做不出来,做出来的话也很别扭,不是原来生动的样子。

这时候我就特别着急,觉得这个事只有等3D来了才能做到。慢慢到了2013年左右,我遇到了一个学生,他说中国政府现在已经大面积推广3D打印技术了,它的复制精确性跟三维空间的关系可以转变成艺术产业。我就跟他一起做了调查,跑南京、上海、杭州,北京的很多家,都有了3D打印,但是没有那么高的精度,能把手纹扫描出来,从电脑里看到,放大,包括打印出来。那时候扫描找不到细节,手纹是若隐若现的。再就是打印费很贵,光敏树脂一克当时是12块钱,比银子还贵,我负担不起那费用。

现在现场展出的五、六米高的,打印费是两块钱一克,我打得再薄也是三十万,所以现在也不敢多打。到2015年终于找到了一个愿意合作的工厂,是德国进口的机器,一次扫描这么手心大一块泥,扫到600多兆(原来是最大60兆),一块泥或者一块石膏放大到两米,手纹就可以看到了。我就跟工厂说,把设备配齐全,既能扫描,还能打印,打到0.05毫米的精度。展场里有我在深圳现打印的两个作品,厂家给我打到了0.075和0.05毫米的精度。

2017年,第一批作品出来了,铸成了青铜。筹备现在这个展览时,我发现这里面还有更大的可能性,就是光敏树脂材料本身可以成为终极材料。于是我才打印了这些大尺度的,放在展厅中央作为主要作品。在这些作品里,光敏树脂不再是一个中间材料。它不再只是一个需要铸铜的模型,或者说我捏了泥,扫描后,打印成实体尺寸只是为了看一看效果,因为在电脑里看终究没有把握。我之所以最终确认这个材料,是因为发现了它的缺点。它是脆弱的,很容易在紫外线下老化,在日常光线下十天就变黄了,在灯光下30、40天也会变黄,因为所有的光里面都带有紫外线。另外,为了省钱,打印得越薄越好,所以它除了会老化,而且还很易碎。有一天,我突然意识到这个材料的缺点也挺好,它就是今天3D数字技术的样子。未来我们会要找到一种打印材料,强度和精密度既高,还永远不老化,或者40年、50年,跟青铜一样,或者至少跟石膏一样,那一定是21世纪后半叶的作品而不是今天的作品。现在因为打印机尺度的限制,要分成很多小块去打印,然后再用人给拼起来。打印机的空间是有尺寸限制的,60公分长,50公分宽,40公分深。我要拼起来,这个不难,但是拼的过程让我发现,这个作品虽然是脆弱的,是临时的,是不永久的,但同时它又是每一片都可以替换的。运输的时候公司就问我保险怎么上,上太多大家都受不了。我说如果坏了哪一片,就打印一片补上,它是可以替换的;如果整体都坏了,就全体再打印一个拼起来,因为文件就在云上存着呢。脆弱性和可再生性结合起来,就是我们今天3D光敏树脂打印材料的特点。

如果在电脑上把3D文件放大,放到文件的极限,就会出现三角面。展览中的最后一件作品就强调了这种三角面,我有意识地把它叫做“3D的面容”。我不敢说是3D本质,但是这是3D在电脑里的结构形式,而且这个结构形式还在3D打印系统里面体现了出来。任何精确的3D文件,如果不停地放大,最终会出现三角面。这个三角面也是今天3D技术的特点,作为展览的终点,也许是我下一个作品的起点。

崔灿灿:隋老师讲了3D应用和最后我们看到的《3D的面容》的来源,他用简短的故事告诉了我们3D打印昂贵的费用。对于艺术家来说,前面一直在谈特别重要的轨迹,也是被展出最多的、被讨论最多的。但我们会发现,在展厅里面还有辅线的结构,就像我说的,一个展览拥有几万平的展厅也好,拥有几百万平的展厅也好,没有办法把一个艺术家的十年全面展示出来,因为它是极其丰满和丰富的。我刚开始看资料的时候看了两个月的时间,任何一个展览做出来只是一个提纯和概括,在提纯和概括的过程中必然一直处于一个焦灼的状态:这个事情要不要放弃,那个事情要不要被放大。

就像我们说的,十年里面有非常多的线索和工作,但是展览呈现的只是其中一小部分,比如说我们在展厅里面能看到另外一个线索,《时间的形状》,包括后面挂的《棍》。除了我们今天看到的几件大的,还有一个展厅陈列了非常多浇铸的作品。包括我们看到了四五件和泥有关的作品,比如说泥浆机,每平米300公斤的一个泥块自然干裂。我们要讲到主线和复线的关系,艺术家要有多线的线索才能彼此纠正。为什么要把《时间的形状》放在展厅最这边?它就像是展览的象征一样,是非常机械的、重复的、看似非常简单的行为,需要的是一个艺术家漫长的实践,以无穷的耐力不停地完成这样件事情。旁边我们看到的那一件《棍》以相似的方式处理,却被不停地改变了位置,也会被横过来,表现物体流淌。

我在隋老师工作室里看到非常多的黑色作品,当时您做这批的想法是什么样的?和主轴《盲人肖像》之间的关系是什么?

隋建国:我是从2006年开始做《时间的形状》,我觉得它其实是我自己艺术的核心作品,我2006年之后很多想法都是从它来的。包括我闭眼捏《盲人肖像》,也是它说服了我自己。那个球的形状不断地变大,真是看不出今天和昨天的差别,或者说明天跟后天的差别,天天都在看,却和没看一样。《时间的形状》这个作品刚开始就像个婴儿一样,一百天之前天天都在变,一两周的时间里变化是最快的,体积胀得也最快。最早一天拍一张,然后一个星期拍一张照片,一个月拍一张照片。现在半年可能才拍一张照片,至少要能看到照片里的变化,当然漆的颜色有时候会变。总之我在做《时间的形状》的时候觉得其实很多时候视觉是没有用的,做《盲人肖像》闭眼的时候,我也觉得那就不看呗,不用视觉,是不是能做出东西来?咱们主展厅里黑色的作品,我把它叫“引力场”系列,也来自《时间的形状》。每天蘸的漆要自己流滴一段时间,大概半小时或者40分钟,等油漆滴完再立起来。时间长了,球的表面就会有变化,有时候表面这样,有时候表面那样,甚至有时候会起皱,如果不用心的话,表面甚至会流出乳突。

我意识到是地球吸引力每天在起作用,这个吸引力是不可见的。我想可以用这个办法做,让引力帮助我完成作品。2015年的时候我做了一个展览,叫“引力场”,用的材料是聚氨酯。这次我同意策展人拿两件过来,是因为我觉得引力,其实跟我的手自动捏泥是一种力。质量越大的东西,对周围物体形成越大的引力,形成引力场,会引起场的扭曲、弯曲,这个力量跟我的手的肌肉关节去本能地握住、本能地捏是一样的力。从现场的高速录像上,你真看不出是手在捏泥还是泥在糊手,完全是互相吸引。我觉得材料上也相近,聚氨酯跟树脂都是聚酯材料,虽然一个是黑,一个是乳白。喷上银涂料是为了防止紫外线,尽可能延缓老化。之前防老化用的是灰色涂料,但这样细节就显示不出来。后来我发现用银色好,无数细节自己呈现出来。

崔灿灿:刚刚讲到“引力场”系列跟《时间的形状》之间的关系,我放到展厅里面,有从策展角度的考量。那三件作品,特别是那根《棍》和《黑珍珠》,特别具有某种神秘性。为什么我要强调神秘性呢?一个策划人为什么会展一个作品仅仅是因为它的神秘性呢?刚才隋老师说了一个词,叫“不可及”。我很早之前在芝加哥看云门突然发现,它为什么吸引你,是因为你觉得它不可及,你不能把握。最早商量的时候,我脑海中想的是,人类为什么会对神秘的力量、对一些不可及的力量那么好奇呢?

其实在展厅里面,我们看到的是逻辑的不可及,就像我们在洛杉矶,我记得很清楚,有几个雕塑家围着展品看,在想是怎么捏出来的,把这样的雕塑当成写实雕塑,他们认为隋老师在模仿一个对象。其实那个时候,我们所感受的那种未来感就像《2001太空漫游》,因为它交代了人类几万年时空的转变,我们在剪片子的时候还用了一个曲子《蓝色多瑙河》。刚才我们一直在讲材料,在材料中有一个非常神奇的关系,一个是代表人类最早文明进化的泥,包括青铜,这是人类所有文明的发端。经历了近万年的时间,我们在桌子上可以做成3D雕塑,每一次科技发展都是一次美学的变化,这也是我在展厅里面为什么强调生产力决定生产关系,每一个美学的变迁来自新的技术的变迁。如果我们没看过宝马发动机最初的形态,我们不知道什么叫机器美学;如果我们没看到《太空漫游》,我们对太空的美学毫无概念。

这是艺术家非常重要的一点,无论是现代主义、当代艺术也好,观念艺术也好,这都是文本逻辑,我们可以在非常多的讨论和文本上去看到。一个艺术家在今天还能不能给我们提供一种感受,这种感受可能来自形式,可能来自对象逻辑的缺失。什么是逻辑的缺失?我举两个例子:房子上冒着烟,逻辑告诉我们里面可能有火;火车进站只需要三个镜头,我们自己脑补就行了。

当我们面对艺术作品的时候,我们也不禁发问:逻辑是什么?于是我们发现它不再是一次简单的视觉,而是由看到、观看,到凝视、注视的过程,使我们看的第一眼、第二眼的时候就想问是什么,调动我们的知识经验。这也是今天展览最重要的一点,我们不仅要向观众表述一个艺术家如何生产、如何创作的逻辑,对于一个展览来说,同样提供了这种感受。

艺术非常重要的一点就是感受力,因为隋老师提到了3D打印,3D打印表面让一个原本我们无法得知艺术家怎么创造出来的东西又多了一层神秘的特色、虚幻和未来感,因为我们缺失了所有,我们的经验在作品面前变得无效,特别是过去的经验。

我们做展览经常谈一句话:寻找可能性。我们要创新,我们要创造,要给人带来未知经验,这个目标在展厅里面被实现了。我觉得这个展览是我们试图去探讨的。我也想听隋老师谈一下,您虽然讲到了这么多的方法,但我能从您的创作中看出来,您对尺寸、材料、现场感都是非常考究的、分毫必争的,我想听一下您的理解。

隋建国:这个过程是这样的。两年前,我已经跟OCAT讨论在这儿做一个我的回顾展的计划,我希望有一个策展人把我上大学到现在三十多年(但是我最早学中国画是1973年,到现在已经46年了)的创作做成一个大回顾展。我就注意观察了OCAT的空间,我觉得可能要把OCAT空间加上到现在还没改造好的那个三万米的空间,再加上华·美术馆和何香凝美术馆,就可以做我的回顾展了。我想把我所有的东西都堆进来。

当然,因为这边空间一直没有达到我要的量,我自己整理资料也发现没那么快,不像我想的那么简单,最后想干脆就做十年吧。我对OCAT空间的理解跟我这些3D打印作品正好碰在了一起,于是我就想要把五米、六米的作品放到这个空间里来,还加了脚手架。也是因为我在工作室里要先把这些搭起来看一下,我觉得镀锌脚手架合适。这些脚手架还可以把展厅屋顶的钢架结构引导下来,提示原来作为老厂房改造的展场,还可以与作品整个成为一个有机体,成为有相互关系的空间。

包括策展人的计划,要如何分割主体展场,放一些对主体起背景作用的作品,包括如何放投影,中间加脚手架、加钢架融为一体,这是我的经验。我是从2008年展出《盲人肖像》开始用脚手架的,我发现脚手架是中国最常见的东西,因为咱们一直在做城市建设,怎么用都行。镀锌脚手架比普通脚手架要贵一倍,但是它跟作品的银色和上面的钢架的灰色正好起一个连接的作用。只是在配灯光的时候有点麻烦,这个灯光不像我的工作室,我的工作室有天窗。现在觉得戏剧性的灯光也好,戏剧性能把人从日常生活中拽出来。

其实主展场的大型作品,除了一件五米的《盲人形象》是2008年做出来的之外,其他的都是最新的3D数字扫描之后打印出来的作品,它们有一个总的称呼叫做《云中花园》,我是想暗示这些作品的文件存放在云上,这些作品的形状又很像自己长出来的植物——我觉得它在云里面,我们看不见,但可能就是这个形状,当然这是用3D打印技术构造出来的。进入展场,有戏剧性的光线搭配起来,也许我们可以想象进到云里面——虽然现在云进不去,或许以后可以进去——也许云里面是一个挨着一个的从零到一的无限排列;也许是自由的组合,像今天的宇宙万物一样丰富多彩。这个展览空间就是云空间的暗喻,可能云空间不是这样的,但是我们且把它想象成这样,让我们也试着面对云空间。虽然不可能描述云空间是什么样,这个问题在日常生活当中也不会被讨论,但是在一个艺术家的想象里面,也许可以这样尝试一下。

正 在 展 出

OCAT深圳馆成立于2005年,位于华侨城创意文化园内,是OCAT馆群的总馆。作为馆群中成立最早的机构,OCAT深圳馆长期致力于国内和国际当代艺术和理论的实践和研究。从开创至今,一直围绕着艺术的创作和思考而展开其策展、研究和收藏工作。

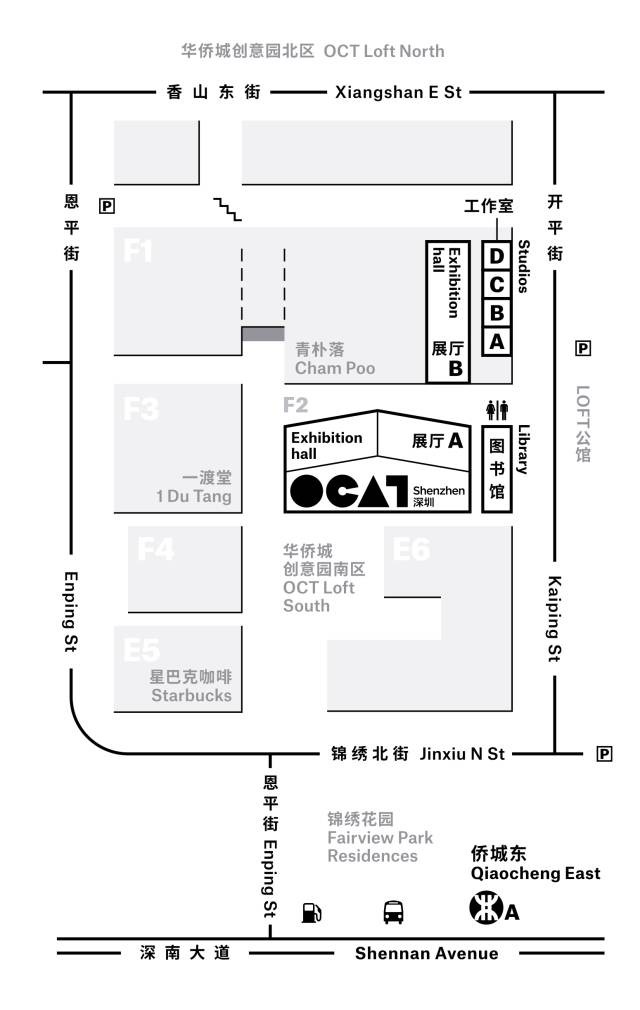

地址:深圳南山区华侨城恩平街华侨城创意文化园南区F2栋OCAT深圳馆

开放时间:10:00 - 17:30(逢周一闭馆)

网站:http://www.ocat.org.cn/index.php/home

微信公众号:OCAT深圳馆(ID: OCATShenzhen)

微博:OCAT深圳馆

Instagram:ocatshenzhen

Facebook:OCT Contemporary Art Terminal - OCAT Shenzhen

__________

长按二维码,走进OCAT深圳馆

作者:OCAT深圳馆

分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]