分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]

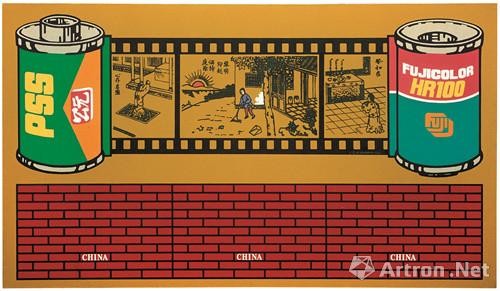

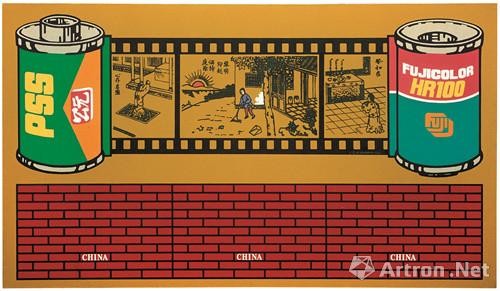

魏光庆《红墙——黎明即起 洒扫庭除》1994年 布面油画 146cmX278cm

魏光庆是中国当代艺术活动中的代表人物,尤其是在1985年至九十年代,参加过国内外一系列中国当代艺术的重要展览。

但是真正确立魏光庆的个人艺术面貌,应该是他的《红墙》系列。表面上,人们很自然地会把中国波普艺术的国际性的影响看成是意识形态美术的结果,是以政治性的话题而引起西方策展人的关注。无疑这是正确的。但是,这里有一个例外,这便是魏光庆。

从表面技法,不论是魏光庆,还是王广义以及其他人,的确在沃霍尔的影子下寻找他们各自的中国问题的表述方式,但沃霍尔以及美国其他艺术家的那种大众化的商业化的图像样式到了中国都改变成了带有文化革命的精英文化对流行文化的嘲讽和调侃。但是,魏光庆的确是其中的例外,可波普风格的平面技法与陈述的语式的类型常常使得人们忘记了魏光庆在这表面上的类似之后的差异,这便是他的波普风格的文化属性。

我们暂且不论魏光庆的这种波普的文化属性的给定而非政治特征的呈现是否是自觉的,这其中可能有诸多偶然的因素决定艺术家的选择。但“中国立场的波普”一直贯穿在魏光庆的创作之中。一方面,他削减绘画性,尤其是色彩的深度感,以最直接的视觉效果表达他的观念;另一方面,他又努力把这种观念的表达放置在中国文化的根基之中,转呈为中国文化问题而非政治问题的视觉思考。

所以,魏光庆的波普是文化波普,是以简洁而直接的方式把波普的语言表达之根扎在中国文化的土壤之中,从他画了很多年的《红墙》系列一直到他画的《梦露》系列,作品始终有着一种文化的叙述和隐喻。画面的背景往往是《西厢记》、《金瓶梅》里的古代线描插图的挪移,而占据重要位置的画面又是红墙既象征高深莫测又表达一种有着神秘感的历史与今天的不可互转的时间的距离化,但却有着一个共同的东西把人们从生命的核心联系起来,那便是性。

魏光庆《金瓶梅No.42》 2006年 布面丙烯 120cm×150cm

这里有几点值得我们注意:

其一、古代通俗文学里的性和今天商业语境里的大众文化和流行文化里的性、都充斥着共同的社会观看方式,即男人看女人、而女人总是作为被观看者。不论魏光庆是在什么样的意图下呈现这个问题,但这问题在中国文化语境里的特殊性的确有着不同于西方人的内涵。

其二、突出和强化了“墙”的隐喻意义。《红墙》在此是一个时空的屏幕,通过透过墙上的图像,隐喻着背后总有某种动因、某种非个人所能把握的历史的力量左右着个体生命的行程。假如说,《红墙》系列作品,在1997年之前偏于当代性与传统文化的纠结方面的话,那么像《休闲KTV》、《五行--金命》、《谁是谁》、《英雄·美人》,便从偏于传统而转向偏于当即,偏于当下。

在此,魏光庆更深入而又强烈地感到精神形态和更年轻一代的生存方式介入我们的生活,他们和电子文化,基因拷贝密切相关。因此,历史在此更像神秘的咒符隐藏在后边。但魏光庆依然用一条线把画面组成有机的统一,即性与生殖。比如《休闲KTV》和《五行--金命》,头像展示的是染发和克隆,人可以按人所想象的方式塑造人,但历史的生殖力依然在起作用。打通墙、墙的阻隔、阻隔与阻而不隔……仿佛有点儿宿命论的味儿。

其三,弱化的价值判断和突显的意义思考。初看魏光庆的作品,感到他的指向是含混的,但仔细分析,便会认识到魏光庆是在有意弱化他的价值表达,不是以此否彼,或以彼斥此,而是意在于编织起一个内涵丰富、耐得住咀嚼的画面的阅读效应,从而突显出人们对他所关注的问题的意义思考。

由此可见,“性”在魏光庆的作品中不是符号化也不是生命化和感官刺激的处理方式,而是被他历史化或者说文化历史化。所谓“文化历史化”是指他把性作为一种隐性的生命衍生力量,而这种衍生力量又积淀了深厚的历史内涵,因此总像一个不可触知的神秘因子决定着我们的当即行为。

魏光庆《笔记本NO.1》装置 1998-2002年

假如说在此之前,魏光庆还是着重于艺术的文化属性的历史追究的话,那么1999年以来,他试图拓展他的关于文化思考的另一种角度,即把“我”放在他的画作之中。一方面表明了魏光庆对自己的长时期的思考基点的出走和拓展;另一方面,在九十年代的中国社会转型过程中,魏光庆由一个参观者而逐渐变成一个参与者,尤其是“我”在电脑时代,在互联网的共时空的生存样型下,“我”是什么?

魏光庆改变了他的追究方式,由画面上的远离自身的追问转化为自我的直接出场。这表明了九十年代的艺术问题越来越和艺术家自身直接相关,艺术问题主要不是艺术家之外的什么理想问题,而是在市场化的浪潮和走势之下,政治话语和精英主义的立场越来越边缘化和非主流化的条件下,艺术家该怎样解决自身的问题。无疑,魏光庆的这种直接以“自我”考问的方式出场,是九十年代艺术家比较典型的个例:即问题再也不是外在于“我”的。

魏的物品选择机智而又富于寓意。“笔记本”即是电脑又可以指个人的隐秘的私人化记录,但内容都是他自身的“拷贝”。方法很自然是波普的类比,但思想的转型却有较大的跨度。魏光庆的置换却颇为有趣。《笔记本--货》,而所谓的“货”是他自己,那么这个“货”可不可能换成“物”呢?但“货”是可以进入交换的,而“物”却是一个空泛的词语。《笔记本--药皂》、《笔记本--安全套》,假如这种自我出场,以他这三件装置(我倾向于称之为“平面化的装置”)的标题提示联系,我们又见到魏光庆的《红墙》系列里的思想的另一种转化方式,或者说深化了的形式:即“我”、“救治”、“生殖的消解”。当然,这种词语的对等释义是任意的,每个人都可以他自己认为的可能诠释方式去释义。但我想说的是:魏光庆的自我出场是把远离自我的文化思考还归为他自身的直接性的现实体验的社会学的表达。

我想,他在这方面的探索,其中有多少问题,怎样找到网络时代“我”与社会的核心问题,目前为他做任何形式的结论都是可笑的。艺术家的路永远是在艺术家的实践中踏出来的。

马钦忠 2006

——选自《美术界》 2000年第一期

作者:马钦忠

分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]