分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]

《黄河的衣裳》影像

Guo Qingfeng:我是谁是我(现场,影像,2010)

河山艺术工作室惠允

光年文件机构(CLDA)

当我们发现存在着多种而不是一种文化,并且又最终承认某种文化的垄断时——不论这种文化垄断是虚幻的还是真实的,我们都会为自己的发现之幻灭而感到恐慌。猛然间,我们意识到完全可能存在着“他人”,而且我们自己也只是众多“他人”中的一个“他人”而已。这时,所有的意义和目的都消失了,漫游各种文明就像穿越遗迹和废墟一样成为可能。整个人类成了一个想象的博物馆:这个周末我们将去哪里?去参观吴哥窑的废墟,还是到哥本哈根的蒂沃利去闲逛?——保罗·利科:《历史与真理》

全球化的资本风暴使得保罗·利科以上的论断成为一个不可撼动的现实。“消费主义”的“壮丽景象”似乎正在成为“万能的神祗”,吞噬了初民社会中辽阔的二元对立的仪式思维——自然与个人、圣洁与亵渎,象征与实用,野性与理性,这些被认为简陋落后的地方知识,正在被消费主义装置运作的逻辑密林、复杂的概念大数据覆盖。与此同时,现代人的行动和思维正在受到两个方面的影响:一方面,我们在大城市里见到了部落行为和仪式的抬头;另一方面,则是科技和经济的理性在落后的地区所产生的深远影响。这两个看似矛盾的现象表明,落后与现代、过去与未来之间正在以一种不同寻常和令人惊奇的方式互相融合在一起,在这样的一个混杂性“平面”里,所有的事物单凭我们既有的理念已完全无法理解。乡土裂变后的中国社会,已不完全指望土地的乡人无法理解城市发展的逻辑;进了城的农民也没有办法理解乡土社会中的人情、仪式和生活。进入二十一世纪的乡土中国民族志的书写,整个是由互相抱怨、空洞的乡愁、消费主义裹挟的土地权钱买卖等组成。我们真的亟需一一指出这些问题,并且以一种相对松软的、智慧的、区别于政治性的介入方式来着重探讨这些问题。

下雪后陕北的土地,郭庆丰摄影,2020

郭庆丰二十多年来对陕北地区的田野调查工作、民艺文献整理、地方志研究和相关艺术实践,正是在这样的问题背景下做出的艰辛而卓越的努力。本文试图以三组词语来勾勒郭庆丰异常复杂和饱含真挚滚烫情感的艺术实践工作:一、欢庆:神话与仪式;二、神物:偶像和替身;三、绘画:“模拟”的工作。当然,我深知策兰晚期的忠告,“在神圣而无意义的词中,去韵之诗将大步走来……“我同样坚信,在所有的行动面前,再清晰的语词终将是苍白无力的。

欢庆:神话与仪式

我记得一位年轻的陕北诗人这样写道:“长辈们曾传唱着赞美情爱与鲜花的歌谣,生在其中,幼小的心灵遇见的所有的事物好像已被民俗与传统的艺术行为赞美。文字直溯感动的初源,那就是此地的民谣民歌,说唱杂剧,以及过年过节欢庆的仪式……诅咒的土地固然不会有丝毫的更动,但执著的生活还要为甜美的笑容奔走。”

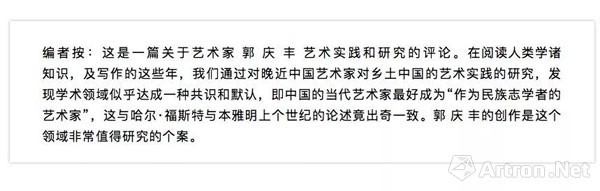

郭庆丰考察影像截屏

郭庆丰出生于陕北绥德县,他无比热爱生他养他的这片土地,贫瘠和干旱所带来的难以想象的困境,化为村民饱含赤城的歌唱和绣剪,以及期盼已久的节日欢庆。基于这样的情感和记忆,郭庆丰做了两件重要的作品,《黄河的衣裳》和《我是谁是我》。

郭庆丰《黄河的衣裳》局部,2001

关于《黄河的衣裳》,郭庆丰这样描述:“记得小时候,有一年大旱无雨,本是农忙季节,但种子无法下种,乡亲们无所事事地等待着老天能下场雨,十里八村的巧女人们在会长的嘱咐下,拿起了针线,相约去绣制一块精美的绣片,内容有花鸟、有人物也有动物,还有唱戏的。都千针祈祷,万线哀求……最后将一百块绣片缝合成一块大方巾叫百人帐,人们一路祈祷着将此百家绣献给龙王爷,听大人们说这是咱农民最隆重的披红挂彩了,连神仙也爱穿红戴绿。绣片是吉祥而精美、波光粼粼的,那盛大场面随着记忆中对许多细节的淡忘和不解,仅剩了越发鲜明的悲壮与神圣!一种强烈的愿望由此而生,龙王爷是乡村的神灵,而黄河则是我心中的神灵,是我们中华民族真正的神圣!我决意要为黄河这条母亲河缝一件五彩的衣裳。”

郭庆丰家乡郭家坪·缝制千家绣的场面,2001

《黄河的衣裳》这样庞大重要的工作,必须依靠集体仪式般的协同作业才能完成。并且这里面最重要的一点就是,对神话信仰的笃定意志。列维-斯特劳斯认为:“神话是一种集体无意识的萌发,传达着人想要解决人类生存中关于生与死、时间与永恒等一系列根本性矛盾的无意识的信息。”并且,神话是确定所指的,它不可能包含一些无缘无故的、毫无意义的题材,尤其是当同一个细节多次在不同版本出现的时候,会相应产生变化。

《黄河的衣裳》影像截屏,2001

神话的每个细节意味着,它所出现的象征图形在这方面同一个或几个转换组相联系。理解神话,应当做的是重构这些系统,进而总结出神话的“无意识结构”。当然从结构主义者的角度来看《黄河的衣裳》,它其中的“千家绣”包含着对于“献祭龙王”神话结构的不同理解,并且在这样的隆重节日、欢庆氛围的笼罩之下,人人竞相发挥绝活。当所有的理解和发挥缝制在一起,拼缝完成总宽1.68米,总长64米的“黄河的衣裳”的时候,神话本身已然被系统重构。“黄河的衣裳”不仅仅是黄河的衣裳,而且也是陕北神话的衣裳。

《黄河的衣裳》影像截屏,2001

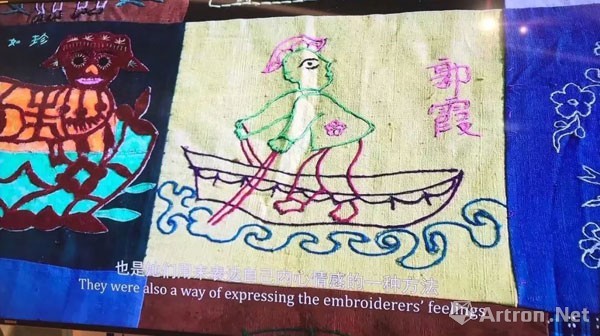

而2010年的《我是谁是我》,在我看来更接近仪式剧场。仪式是什么?它是调和神话式的过去与神话式的当前之间的矛盾,取消中间的隔阂,将所有的事件吸收到共时结构中。郭庆丰将108头由民间工匠制作的戴面具的木头狮子,放置在陕北的山河之间,而在夜晚,众人头戴面具、圣装为半神状态表演阳歌、转九曲,整个现场就是狂欢的仪式剧场,它将历史碎片和现在时光捋成共时的神圣游戏。

《我是谁是我》影像截屏,2010

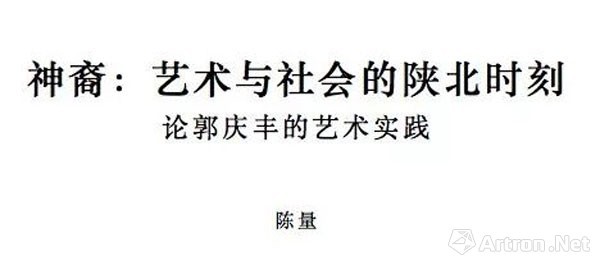

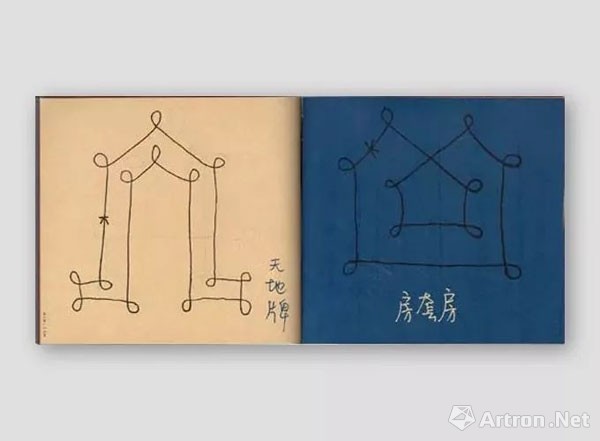

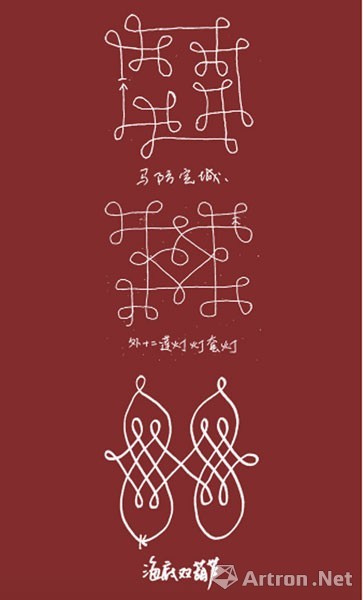

郭庆丰的艺术实践与他的民俗文化研究是同契共生的。在其文化人类学著作《阳歌阳图》中,他详细描绘了起阳歌的程序和轨迹:“阳歌图”。这些图型正是对神话象征性的模拟,也依据神话道理,随时随刻发生变化。

《我是谁是我》现场影像,2010

在阳歌的唱词里就有:“八大神仙出了洞,二郎领犬助威风。二十八宿全出阵,后有十二老元辰。”因此,这些图型与阿城发现的苗绣图案一起,成为诠释中国古代天象学思想的重要证据。

台湾汉声,1999年出版,郭庆丰著《阳歌阳图》

在《我是谁是我》这件作品里,最最重要的是娱人娱神的欢庆仪式。英国人类学家特纳在《仪式过程》一书里写到:“仪式的举行,其中一个目的也是,为了在看得见与看不见的双方之间促成和解,尽管它们都包含着驱邪的成分。”实际上,进入仪式,人人平等,在仪式过程,每个人身上都住着一个神,这时候仪式剧场成为一个半神的剧场,充满神性和瞬间的永恒。

陕北阳歌队拜年

特纳举的例子是,在恩丹布人的仪式背景下,几乎每一件使用的物品,每一个做出的手势,每一首歌或祷告词,或每一个事件和空间的单位,在传统上都代表着除了本身之外的另一件事物,比他看上去的样子有着更深刻的含义,而且往往是十分深刻的含义。所以构建“总体剧场”成为瓦格纳一生的梦想,这正是因为在充满神性的剧场里,每一件寻常的事物都将完成嬗变,一般物品瞬间都成为永恒物品,成为诗,成为近乎于艺术的东西,驱动其嬗变的正是人神共处的时刻及其象征。《我是谁是我》的现场时刻,是艺术与人群社会交融的神圣时刻,此刻,这些带着面具的狮子成为了永恒物品——“神物”。

陕北延川县阳歌队手拿太阳伞和拂尘的伞头

郭庆丰在《阳歌阳图》中说:“我们从起阳歌的程序和请神歌中可以明显看到,这一行为之所以神圣,就是因为在人们的心目中似乎有众神的参与,也就是因为有了众神的参与才使得这种’感天动地‘的行为一开始就注定不是人们独自进行的普通事件。”

郭庆丰绘制的“阳歌图”

“日子被干涸的山河所贯穿,永不熄灭的光辉。云朵静静飘移着,在更高的空间里。”我想,在陕北人的意识中,每一类集体化的仪式行动都可以看作象征符号的布局,一种群奏的乐谱,而象征符号则是它的音符。

郭庆丰绘制的“九曲阵图”

郭庆丰的艺术创作正是对这些象征音符的感悟、共通、演化和书写。

陕北神木县高家堡古镇的火判官仪式,郭庆丰考察拍摄

神物:偶像和替身

郭庆丰为人所知的是他规模庞大的收藏,组成这些收藏的主体是陕北的石雕,以石狮、石人、石面为主。在陕北人看来,这些造型独特,随形就势的石雕本身就是神物,它们起着其他物品无法替代的象征作用。

郭庆丰收藏的陕北石雕

而这些石狮、石人和石面,在某种程度上来说,它们是陕北人的偶像。

郭庆丰收藏的陕北石雕

哲学家马里奥·佩尔尼奥拉在《偶像、幻象和模拟》一文中认为:“偶像最根本的理论问题在于其与本原的关系。”崇拜偶像者认为,影像与本原、形式与精神、偶像与神明之间存在着身份上的同一关系,或者至少有着形而上学的联系。也正因为此,有关狮子、狮人、人的偶像才会与本原产生强大的关联,偶像与神明同一化,它们是神的替身,是陕北人灵魂的归属。

郭庆丰收藏的陕北石雕

而关于替身,让人想到《金枝》里“国王的两个身体”:神圣的帝王经过一定时间,或者在其初露虚弱迹象的时候,就必须被迫受死(灵魂必须迁入到更健康的躯体中才能平安康泰)。而后来,不情愿受死的帝王会寻找替身——“临时帝王”,来替他受死。虽然帝权僭越了神圣秩序,但这样以来,帝王的身躯虽然不断地死去,帝王的灵魂却永远健康无恙,于是世界的平安便获得了可靠的保证。在巫术的秩序中,这样的替身是合理的。

陕北面塑

陕北的石雕在某一个层面来讲,就是充当了这样替身。比如陕北地区的“送病石羊”,乃是人身体灾病的替身。在关于石羊阵的文字中,郭庆丰写到:“将这些石雕成批放置于形成颇为神秘的布局!这究竟是一种什么意义上的装置呢?附近的孩子告诉我说:‘听大人说那些东西不干净,上面附着邪气,你们别靠近那里。’我想这就是多年以来它们仍然可以安放于此而没有被完全毁坏的原因吧。”

陕北石羊阵,郭庆丰拍摄

邪气和石羊的故事,与《金枝》中巴尔德尔(古斯堪的纳维亚神话中,主神奥丁(Odin)和他的妻子弗丽嘉(Frigg)所生的正直和英俊的儿子,除了槲寄生外,没有东西能伤害得了他)和槲寄生的故事结构相似:槲寄生里寄存着巴尔德尔(或者是冬天凋零的树的)的灵魂,掌握了槲寄生,就等于掌握了它所寄存的那棵树的灵魂。照此来看,这些陕北的石雕中寄存着陕北人的灵魂和命运,难怪当地人如此重视这些石雕,它们充满着神话的结构。

郭庆丰考察拍摄的陕北石狮子

郭庆丰在考察报告中说:“陕北地区的民间石雕,尤其是拴娃、镇宅石狮子雕刻,从秦汉一直到现在都有数量可观的历史遗存,在别处极易断裂的文化生态在这里、仍就是一脉活态的非物质的文化和艺术行为……他们用石头来完成他们觉得沉重而长久、沉重而真切的语言行为和精神仪式,所以雕塑、雕刻从来都是表情达意的语言而不是别有用心的技术。”

郭庆丰考察拍摄的陕北石狮子

而且这些石雕与人之间有一种认同的结构,认同也就意味着代替。人们从一个强有力的神兽事物中吸取力量,一方面是在削弱这个事物,另一方面在削弱它们的力量的同时而使自己的力量得到了加强。炕头狮子就有这样一种认同。小孩子无意识地将自己与神圣恐吓他们的力量认同起来。

郭庆丰考察拍摄的陕北石雕

“天地相去未远,人神相去未远。所有的一切都是在一种广大而辽阔的背景下展开的,所有的创造都似乎是众神的言说。”基于这样的信念,郭庆丰在绥德县石魂广场的石崖上实施了他的“大狮子”项目。石崖巨卧,似乎瞬间被唤醒。

郭庆丰的“大狮子”项目,2016

俄国大主教鲍威尔·弗罗伦曾经宣称:“偶像的精神内涵并不是本原以外的新东西,而就是那同一个本原自身。”郭庆丰的“大狮子”项目,并不是将陕北人的石狮偶像当作本原的简单表现或再现,而是一种招魂,是神明进入人类感官世界的一扇“门”。而随着科学主义在乡土社会的不断深化,偶像崇拜被认为是封建迷信,是落后的旧思想。实际上,在仪式思维里,否认偶像就类似于否认精神化身,即类似于生物放弃了整个物质世界,没有了这样的精神化身,灵魂任其流于罪恶和腐败的黑暗之中。“大狮子”项目是一种看得见的神学。

郭庆丰的“大狮子”项目,施工阶段

在郭庆丰的绘画中,我们也经常会看到这样的神学。偶像异常巨大、坚挺,竖立在画面的中心或两侧,人们线条轻盈地漂浮在类似夏加尔的美梦之中。也可能是有强大的神物护佑、承担灾异,人们才得以如此轻松浪漫地生活。

郭庆丰的“大狮子”项目,施工阶段

狮子是一种象征,绘画恰如献祭。画面不献给太阳,那么也可以献祭于神。郭庆丰选择物质感丰厚的油画肯定与梵高的太阳献祭有某些隐秘的关联。狮子的象征符号,它和画面整体中模糊的山河、历史的废墟、轻盈的人物这些象征符号之间的隐秘关系,必须从郭庆丰研究考察的整个陕北本原系统中才能体悟意义。

郭庆丰的母亲郝金兰的画的狮子

绘画:“模拟”的工作

“不献给太阳,那么也可以献祭于神!”郭庆丰的绘画实践,在我看来就是一种献祭于神的工作。人们献祭什么?自古以来,人们都是将留在自己手头造成危险的东西,交给本地的神像来保管。或可说,在神看来,人的智慧和灵感都是危险的,必须用一种方式消耗掉这些危险的东西,并且奉献给神灵,郭庆丰选择的是油画。

郭庆丰绘画:《大十字》系列之一

而且这些绘画,是对上述人神之间关系的眩晕模拟。《仪式思维》中就人类学意义上的模拟作出如下说明:“模拟全然替代了传统本原和复制品这一对立词组,通过它,所有虚假的、臆断的、重复的部分都从真实、本原的独一无二中解放出来。”

郭庆丰装置《我是谁是我》,2010

郭庆丰绘画中的石峁、山海风景、天籁、灵兽、道场、风物等都是模拟这样一种人神关系,是对中国上古天人观的诠释。当然有人可能会说,这是有关陕北地方知识的绘画,诚然,但这绝对不能视为一种艺术的局限。人类学家格尔兹强调了“地方知识”的研究方法,即:“我意在发展一条不同的道路,内部眼光,深思熟虑,并劈头跃入符号系统之中。那不会使世界脱离我们,那会将世界纳入我们的观察。”在这种方法的指引下,格尔兹的“地方知识”成为一种新的文化诠释的“深挖”。

而艺术家则需要诗人般的感知力才能消化这些灵性的知识,否则会将格尔兹的初衷化为概念的窄门。作为民族志学者的艺术家,郭庆丰具身于陕北共同体的实践、民俗制度、社会关系与礼仪中,休戚与共,他的研究和艺术创作天然地成为陕北文化传统的组成部分,但其意义又远远地溢出地方性,成为一种亟需的全球化知识。从艺术史来看,这种以地方知识的立场戳穿西方现代主义逻辑的普遍性神话,具有深远意义。这也是说,格尔兹的“地方知识”必须在一个共同体独特的历史、传统与文化中才能获得理解。

郭庆丰绘画

通过长时间大量的田野工作,对陕北“地方知识”系统中造型的理解,郭庆丰有着独到而深刻的体悟,在论述陕北石雕的造型技艺时他写道:“民间在打造石狮子或别的石镇物时,一直遵循着一种传承已久的法则:即在打造之前先要在自然界选取那种他们认定因缘注定的有形的石头,这是一个被人们十分看重的带有宗教情结的重要程序,这个程序的进行就从一种更为深刻而稳定的内在原因上奠定了对原始石材天然因素的尊崇和利用,也同样使得这种艺术具备了一种开放的状态,一种充分汲取天地万物气息的姿态!”因此他将这种“因缘际会”的天人理念,实践于自身的绘画和撕纸创作。我们尤其在他的油画《大十字》系列和撕纸巨制《狮子王国》等中看到这种自然与人力宿命式的邂逅。这种对于天人关系的感知性模拟,使得“造型”这样一个在今天已然被科学化的概念拓展开来,展示出令人惊奇的灵知边界。用郭庆丰自己的话说就是:“她们也许无意于造型却能够造型,因为那种坦荡就是凸起的家园或容器,这里可以归附任意流淌着的洼陷,使得黑暗不再遥远,使得造型充满成就和安慰!”

郭庆丰撕纸作品

献祭式、宿命式,或者模拟的绘画使得“那些离开大地的,有关曾存在过并正在回归的精神的传说,开始转向人类。”德勒兹在《感觉的逻辑》中激进地说,他认为模拟是“想象”的对立面,是推翻表现、模型和复制品这些既定顺序的运动主力军。

郭庆丰的绘画(包括撕纸)实践为我们展现了这样一篇壮丽图景。

郭庆丰撕纸作品,局部

小结

这样的三组词语,试图将我们推进郭庆丰的艺术实践和研究所提出的问题集合之中。实际上,我间接地提出或者回答了以下问题:当代艺术最重要的不是方法,是切实的行动,还是滚烫的情感?或可说:艺术与社会,不是艺术家或作品的强行介入,而是爱的行动?如何应对处处(包括美术馆)盛行的消费主义装置伪神像?如何理解哈尔·福斯特所说的“作为民族志学者的艺术家”的重要性?行动、仪式和剧场并行不悖地促成了郭庆丰作品中的陕北时刻?

艺术,在神圣的昼夜中,携带诸问题,走遍大地。

于石鼻山中2020年1月4日

(文章作者陈量,毕业于中央美术学院实验艺术系。现从事当代哲学、地方知识、古代仪式及书写的相关研究和创作)

以上图片、视频资料感谢郭庆丰工作室惠允光年文件机构(CLDA)

1967生于陕北绥德,1992年毕业于西安美术学院版画系,2000年结业于中央美术学院民间美术高研班。

主要从事油画创作和民间美术的研究与教学工作。曾出版《阳歌阳图》《黄河的衣裳》《纸人记》《符图记》《生灵我意》等学术专著,并在《汉声》、《艺术世界》、《美术研究》、《雕塑》、《延安文学》等国内外重点期刊发表论文十多篇,有多篇被收入国际、国内学术研讨会论文集。现为西安美术学院本原文化研究所副教授、实验艺术系硕士研究生导师。

作者:陈量

分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]