分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]

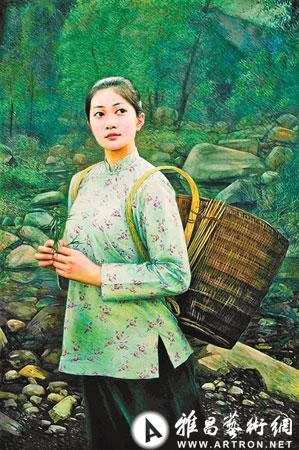

贺文庆画作 《别》 2007年作

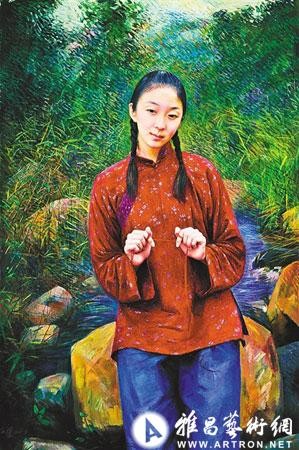

贺文庆画作《风吹进了梦的边缘》2009年作

贺文庆画作《心结》2011年作

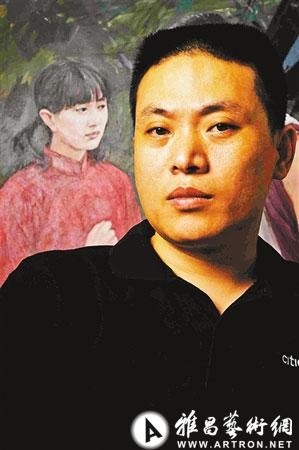

贺文庆

开栏的话

重庆,一座有深厚历史底蕴和文化内涵的城市。从这里,走出了不少在业内、甚至国际国内都有较高知名度和影响力的精英,他们在一定程度上成为了重庆的代言人,展示了良好的城市形象。

为了更好地宣传重庆,巩固城市知名度,提高城市美誉度,从今天起,本报推出系列报道“他乡重庆人”,讲述精英们的奋斗故事,他们和重庆的渊源、对重庆的深厚感情,以及对未来发展的畅想等。欢迎读者为我们提供线索。

作为一名42岁的重庆籍画家,他被誉为中国“第五代”写实主义画派的代表人物之一,他的每幅油画,市场售价都在几十万~百万元以上,且呈直线上升之势,以至他未来几年内的画作都被订购一空。

贺文庆的作品,题材多为无名的少女,技法上承袭了自欧洲文艺复兴以来严格的古典主义传统,艺术上又以东方人特有的审美理念,并结合自己对材料技术的潜心研究,较为成功地建构出属于自己的、独特的现实主义画风:“唯美、画梦、写爱”。他的作品自1998年起在中国大陆、香港及海外许多画展上展出,并持续受到海内外华人及西方收藏界的关注。

前不久,一位新加坡商人辗转找到贺文庆,一见面,就激动地握住他的手说:“好几年前,我就喜欢上了你的画,一直都想收藏。你能给我一幅吗?价格不是问题!”

贺文庆笑着摇摇头,说:“抱歉”。因为,他在未来几年内的画已被预订一空。

年仅42岁的贺文庆,如今作为中国“第五代”写实主义画派的代表人物之一,算是在中国画坛闯出了名堂。而1995年,当贺文庆怀揣着梦想,从重庆来到北京“北漂”时,他不曾想过,自己会走到今天这一步。他是怎样成功的?对于自己出生和长大的地方——重庆,他又如何看待?

2月初的一天,在北京朝阳公园附近的一个餐吧里,贺文庆对记者敞开了心扉。

谈创作

“在一个人的一生中,总有一些人、一些事让人难忘,历久而弥新”

贺文庆画作永恒的主题,就是纯洁得不沾一丝人间烟火的乡村女孩。那些纯自然生态的村庄背景,那些潺潺流淌的清溪、清风拂动的竹林、秋日阳光下丰裕的向日葵与玉米……与清丽动人的乡间伊人构成一种特殊的意境。著名作家梁晓声评论说,他的油画既清纯,又温暖,当我们当代人,尤其是当代大都市人,每每感到浮躁又倦怠时,面对他的画时能够得到抚慰。

是什么决定了贺文庆油画创作的主题?贺文庆说:“儿时在乡村生活的记忆,成为了我一生的创作源泉。在一个人的一生中,总有一些人、一些事让人难忘,历久而弥新。一张好的绘画,它的魅力在于,欣赏者在不经意中感受到了时间的流逝,感受到了历史的沧桑,因此,也就成了怀旧的心灵的温暖寄托。”

作为重庆人,贺文庆儿时在巫溪乡下、大宁河畔生活了10年,而这10年,直接影响了他的创作。他在《文庆自述》中有一段话——我喜欢我画的女人们,她们在我的笔下是“母亲”、是“姐妹”、是“情人”、是“新娘”、是我儿时的记忆,是我最爱看的一道道风景……我是一个恋旧的人,在都市里生活得久了,就想下乡去走一走,去透透新鲜空气,那小时候在乡下生活的经历,总是让人刻骨铭心……

他常说:“我是重庆人,是重庆的山水养育了我,现在反过来,我特别想让人知道重庆的山水是多么的具有灵性。”

在贺文庆名气还没有现在这么大的时候,有一期《青年文摘》选登了他的几幅画。有一个中学生看了之后,给他写了一封信。在信中,这名中学生说,看了贺文庆的画,“就像读了路遥叔叔的小说一样,充满着美丽、温婉,然而忧伤。”

贺文庆觉得,这个学生对他的评价比许多所谓大牌批评家给他的赞美还让他感动。他喜欢路遥的作品,他觉得路遥是一个有根的作家,他也希望自己能成为一个有根的画家。

谈经历

“有一段时间挺绝望的,我甚至连画笔都不想碰。帮助过我的人有很多,但有一对拾荒的河南夫妇,给我的印象却特别深”

和大多数成功者一样,贺文庆也有一段至今回想起来都觉得心酸的寻梦经历。

1993年从四川美术学院版画专业毕业之后,贺文庆分到了万州建委下属的一个建筑设计院。但是两年之后,他发现这不是自己想要的生活:“跟混日子没什么两样,我就是喜欢画画,于是一狠心,从单位辞职,到北京来了。”

“苦,真是苦。”回忆起“北漂”的日子,贺文庆颇有感触。当时的他,想法很简单,就是报考中央美术学院油画系研究生。为此,他在中央美院附近租了一间七八平米的小平房,每月租金120元。为了维持生计,在备考的同时,他还兼职打两份工。而他在曾经两次专业成绩第一的情况下,却始终因为英语成绩不过关而没有入学。

那段窘迫的生活让贺文庆难忘——在有限的收入里,要付房租,要买颜料,要请模特。父母年纪大了,父亲身体又不好,还要寄钱贴补家用。为了压缩开支,他每天中午就吃几个五毛钱的馒头,晚上则去菜市场买点青菜豆腐回家,“吃肉是一种奢望”。

最恼火的是,贺文庆当时租住的小平房根本没有暖气,在冬天,面对北京零下十几度的严寒,他唯一可以取暖的,就是一台小小的蜂窝煤炉子,但对于早出晚归的他来说,在深夜回家的时候,家里的炉子是不可能还有热气的。

在最困难的时候,给予贺文庆温暖的是他的邻居——一对来自河南的拾荒夫妇。当冷得受不了时,他会到隔壁去拿新煤换一块燃烧的煤块,“不管多晚,哪怕他们已经睡了,他们都会起来给我开门。要是时间还早的话,他们会留我在屋里坐一会,喝一杯开水,我们会聊聊天。”回忆往事,贺文庆有些动容,“你要知道,那时候,很多人对我们这种北漂的外地人是很看不起的,而这对夫妇对我很好,他俩对待生活的态度也特别好,很淡然,仿佛日子就该这样过,从来不抱怨什么。”

“在我的心里,这对河南的夫妇,就是我的恩人。有时候,就是这种普通人给你的一点微不足道的帮助,却能让你感觉到十分温暖,能让你在最困难的时候坚持下去。我现在条件好些了,一直想报答他们,但是茫茫人海,不知他们在哪里漂泊,找不到了。”说起这些,贺文庆眼睛有些湿润。

谈成功

“我只是一个幸运儿,还算不上成功。一个成功者的言行必须要影响到他人。而我,还远远没有达到那一步”

“北漂”两年之后,贺文庆终于进入中央美术学院油画系第一工作室研修班学习,在这里,他遇到了对他艺术产生重大影响的靳尚谊、杨飞云、王沂东等老师。他特别感谢当时中央美术学院的这些先生们给予他的无私帮助。但是,在那个时候他一边学习,一边打工,前途对他来说,依然不太明朗。

1997年,在王沂东的介绍下,贺文庆的一幅画被香港少励画廊买下,少励画廊是当时亚洲最有影响力的画廊之一,买方给了1300美金。“1300美金啊,相当于人民币1万块钱,我生平第一次赚到这么大一笔钱,当时拿到钱的时候简直乐疯了,把钱数了一遍又一遍。”贺文庆说,这是他艺术生涯的一个转折点。

在此之后,贺文庆的艺术之路开始慢慢地平坦起来,画作逐渐受到了中国大陆、香港、台湾、东南亚及北美市场的关注。2002年,他在北京买了房,虽然不大,但不用搬来搬去了,生活算是安定了下来。

即使现在已经有了不小的名气,在贺文庆看来,自己只是一个幸运儿,还算不上成功。因为,成功绝对不是物质上的富足,而在于艺术思想的成熟,你的行为、你的作品能给这个社会提供正面的信息,能去影响别人,而自己还远远没到那一步。

贺文庆曾说,他能在一条道上走到今天,是幸有“理想”式的内心召唤。“我得感谢这些年的漂泊,因着漂泊,我特别地思念家乡;因着思念家乡记忆中的风景,才在心里打下这么深的烙印。而为了生计,为了内心的软弱,我也就不得不在画布上去反复抒写我的记忆。”

谈重庆

“重庆现在土壤性的东西还不太完备,要解决这个问题,不是短期内就能奏效的”

作为一名重庆籍的画家,贺文庆在“北漂”之后获得了成功。为什么不少搞艺术的人都愿意到北京来,哪怕过着朝不保夕的生活?

谈到这个问题,贺文庆的话有点尖锐:“什么样的土壤长什么样的东西,北京和重庆比,局限要少很多。”

具体地说,就是北京遍布有海内外的艺术基金和画廊机构,有各种各样的圈子,一个画画的人到了北京,只要你的画真正有艺术和市场价值,自然会有人找上门来。而且,北京的艺术氛围不错,“只要你到了这里,就能抛开其他很多城市存在的各种干扰,专心做自己的事情。画画就是画画,搞音乐就是搞音乐,在这种氛围下,你做的事情很纯粹,也能让你静下心来。”

贺文庆认为,重庆现在的艺术氛围,比北京、上海要落后一些,而培养这种氛围,绝不是一天两天的事情。一座城市,需要极大的包容性,才能吸引大批的艺术人才前来,而且,就算拥有了氛围,要为这些艺术家提供多样选择的渠道,吸引国内外有影响力和实力的艺术机构进驻重庆,也绝非一夕之功。“从这一点上看,重庆文化建设任重道远。”

作者:贺文庆

分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]