分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]

即便写实性的对景写生也不是抄袭自然,如果看到什么就画什么,那人与照相机又有何异?姜宝林常说人的眼睛是有感情的,看东西是有过滤性的,艺术家千万不能变成死板的照相机。姜宝林的写生观,总体上说是重主观感受,同时尊重自然,强调从生活中寻求鲜活的生命力。具体讲,姜宝林的写生观可以归纳为深入观察生活和反对写生与创作隔离的“两段论”这两部分。

一、深入观察

姜宝林认为,只有深入研究自然、认真观察生活,向大自然学习,才能做到有做突破,而不是在古人的老套路里打转转。因为自然是博大精深的,是艺术家最好的老师,古代大师都是因研究自然而成就自己的艺术高峰。而我们去研究自然,永远都能从自然中发现古人没有发现的新的惊喜,自然是取之不尽、用之不竭的宝矿和美库。学古而不泥古,我们学的是古人深入观察自然的精神,不能拘泥于古人已创造的样式。精神是永恒不变的,而表象则随着不同的时代而变。宋、元、明、清,每个朝代的风格都是不一样的,这些艺术大师都是从于自己的真心,深入研究自然,在这样共同的精神下,真实的表现自己生活感受。因此,我们看到每一个朝代的画风都带有那个时代深深的烙印。姜宝林经常讲,任何一个大师,都是他那个时代的现代派和革新者,而他的革新就源于研究自然,源于倾听自己内心的声音。

深入观察并不是拿着放大镜找细节,不是罗列看到的每一个局部,不能说观察的细就是深入观察。所谓深入观察,首先是生活给人的感动,这种鲜活的感受,让人碰到美景时激动的不仅叫出声来。这样,抓住打动你的点,带着感情去深入的观察,同时,观察的时候就考虑如何将眼前的形象转换成绘画语言,如何用笔墨去表现他。这样的观察才是深入观察。如果没有感动的话,这样的观察是自然主义式的观察,没有取舍、没有主次、没有激情。试想,如果连自己都打动不了,又如何会打动别人。而有感受的观察,你被眼前的风景打动了,打动你的闪光点其实正是绘画的主题,是要强化的部分,而其它的地方自然就会削弱,甚至舍掉。这样,自然就会有取有舍。我们经常讲有意味的形式,有意味的形式从哪里来?就是从打动你的闪光点提取出来。如果面对大自然没有感动,那就如老虎吃天,无从下手,即便下手,也是自然主义式的罗列。所以说,一个人,首先他打心底里热爱大自然,他才能带着爱的目光去观察,热爱它,自然会有兴趣观察它,自然会观察的入神,才会抓住大自然最感人的生命力。如果不热爱大自然,为了观察而观察,这样的观察即使再深入细致,也是没有艺术感染力和生命力的。有时感受等同于感动,面对生活、面对自然、没有丝毫感动,就是看而不看,是熟视无睹的观看。那这样状态下的绘画创作,他心底就没有想表达的冲动,那他只能学习别人、重复别人,永远找不到自己,成不了真正的艺术家。

姜宝林有时还用认识对象这个词,他说认识对象一方面包括对生活对象的感受,另一方面包括对生活对象的理性认识和表现语言的分析。他经常用李可染的话教导学生,李可染曾说你认识到七八分,也就是能表现出来四五分。所以认识的深度,决定了你表现的深度。没有深刻的对生活的认识,表现语言就会空洞、苍白,没有力量。

很多人画写生走入一个误区,以为最主要的是手头技法,常常不加观察,坐下来就画。殊不知怎么观察决定了怎么画,观察的到位,才能画的动人。其实,观察本身就决定了一个人修养的高下,你的观察角度,观察内容,观察能力,无不受个人天分和学养的影响。应该说,观察本身就是一项创作性行为。故而,古人讲意在笔先,先深入观察,胸有成竹了,才能下笔有神。

综上作述,姜宝林主张的深入观察至少应该包含以下几个方面的意思:

1.观察。被眼前的大自然打动了,然后深入观察,非常自然而然的一个过程。所以,首先要学会爱生活,爱大自然。其实,对一切创造性行为来说,爱都是前提。爱它,就会自然而然的想观察它,它的一举一动都牵着你的心。

2.用自己的眼睛、自己的心去观察、去体验。面对的是一个活生生的生命,不受社会上已存在的图式影响,观察到的是这一时刻这一地点的“我”看到的对象,它具有审美上的永恒性,并且具有“我”的特质。马蒂斯曾说:“我觉得对一位真正的画家来说,没有比描绘一朵玫瑰花更困难的事了,在他那么做之前,他首先必须忘掉一切画出过的玫瑰花。”他认为,很多人被习惯性的记忆中的形象阻碍了去观察真实的自然,要像儿童那样,单纯干净,心没有没有被污染所占领,才能看到真实。

3.深入观察不仅要观察出对象的形象特征和细节结构,更要揭示出潜在对象背后的精神。每一个物象的背后都隐含着某种独特的精神。夜里像动物一样沉睡的大山,阳光下像笑脸一样绽放的小花……我们与大自然的碰撞,最终是超越物质的,是心灵上的拈花一笑。

4.错觉。什么是真实?把物象摆在眼前,在良好的光线下,用放大镜仔仔细细的看,这样看到的是真实吗?不是的,因为艺术的真实是心灵的真实,不是物理真实,有时错觉反而更接近艺术真实。姜宝林以前曾去过一次西藏,从四川做飞机去的,刚到拉萨就身体极度不适,高原反应特别严重,不得已立即返程。在返程的飞机上,晕晕乎乎的看到飞机下面的长江和山峦,模模糊糊的影子,印象非常深,后来就由此画了《长江的儿子》一画。试想,如果看到很清楚,却未必能抓到这一动人的一刻。类似的经历,在我身上也发生过。有一次在五以上游玩,朋友开车载我去下梅古镇,途中看到路左边的风景特别美,茶树一条条的,很有形式感,很吸引人。第二天,我就让朋友驱车把我放在那一段,我步行慢慢去探寻,可是怎么都找不到前一天打动我的风景了。风风火火的转了大半天,我突然明白,在飞速行驶的车上,我看到的是各种风景最美的叠加和连接,一是速度快,二是距离远,没有细节的干扰,错觉成就了美。

二、反对写生与创作隔离的“两段论”

有人主张写生与创作要分开,要拉开距离,写生画得要像“写生”,创作画得要像“创作”。姜宝林对这种主张不以为然。姜宝林认为,不论写生还是创作,都应该是从画家内心流露出的真感情,是画家真性情的体现。写生与创作,怎么可能分得那么清楚,又怎么有必要分得那么清楚。像西方的现代派大师,如塞尚、高更、梵·高、席勒、莫迪里阿尼、卢梭等,他们的写生就是创作,他们都是通过写生找到自己的内心,他们不是抄袭自然,而是解释自然。他们眼中的自然都是个人化的,带有强烈的情感和精神色彩。西方现代艺术史有一个很重要的词——移情,说的是真正的艺术家都是把自己的情感延伸到他看到的每一个万物。他既是在看树,也是在看自己。树耶?我心耶?正如庄周梦蝶,最后化二为一,这一,就是艺术形象。席勒短暂的一生画了大量的人体和风景写生,他的写生就是他的精神的外化,每一根紧张的线条里都饱含着他神经质的颤抖,每张画对他来讲都既是煎熬又是释放,所以他的作品才具有如此感人的力量。梵·高也是,他以风景写生为主,像火一样燃烧的树丛,像激流一样旋转的夜空,他很写实的描述他的所见,只是这里的“实”更多的是梵·高内心的情感真实。就像贾科梅第说的:“唯有它们变小,我才觉得像它们……后来这些作品就变得很细,细到我的雕塑刀一接触,它们就消失在尘埃中。但对我来说,只有它们很小的时候,头和身体看上去才像是真的。”对于贾科梅第而言,他细长的人物雕塑又何尝不是一种内心写实呢。与这些西方现代派大师相比,中国古代文人画家的创作也是写生。像范宽的《溪山行旅图》,里面的山石结构,树的形态、叶的肌理,哪一个形象不是取法于自然生活?董源也是,他的脑子里怎么会有披麻皴的概念,他只是想尽量真实的表现他感受到的风景而已。就像郭熙说的:“看此画令人生此意,如真在此山中,此画之景外意也。”在真正的大师面前,是没有写生还是创作的概念的,他们就是画画,用真心真感情去画,对他们而言,他们的任何作品都是他们的心。记得两年前国家博物馆有一个星云大师的书法展,他有一句话对我很有触动,他说:“请看我的心,请不要看我的字”。我最近越来越发现西方现代艺术与中国传统文人画在精神上的暗合,“独抒性灵”,“外师造化,中得心源”,这些至理名言,永放光芒。姜宝林平时特别喜欢听京剧,在家画画的时候往往是边听京剧边画画,他很欣赏京剧演员张火丁的一句话,张火丁说自己一听到二胡声就兴奋。对于我们画家来说,你有没有一拿起毛笔,一面对宣纸就兴奋呢?

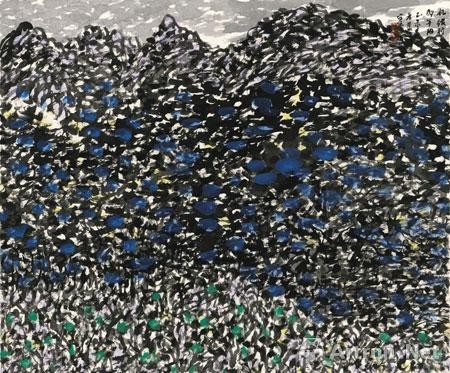

礼张村午阳 55x65cm 姜宝林

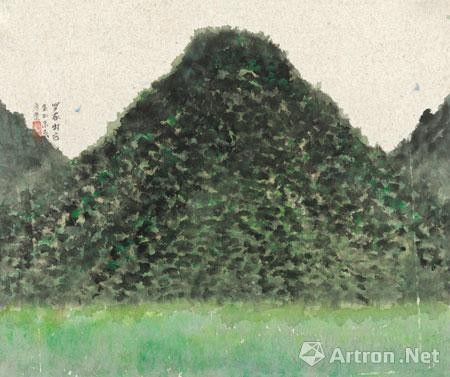

罗家村写生 55x60cm 姜宝林

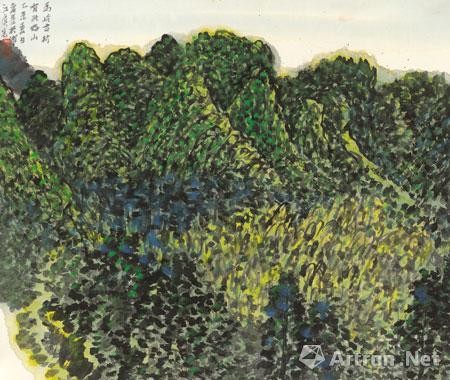

马岭古村好山 55x65cm 姜宝林

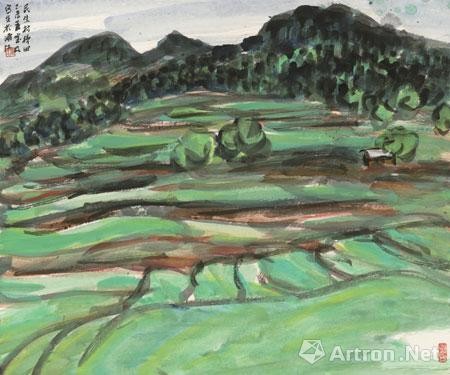

马岭古村写生 55x65cm 姜宝林

民生村山景 55x65cm 姜宝林

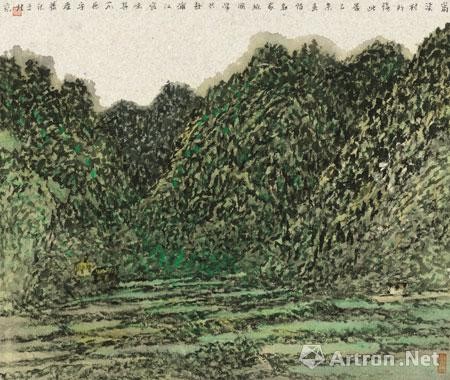

民生村梯田 55x65cm 姜宝林

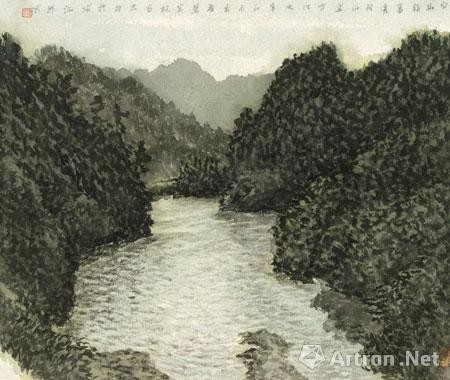

嵩溪村水库 55x65cm 姜宝林

嵩溪村写生 55x65cm 姜宝林

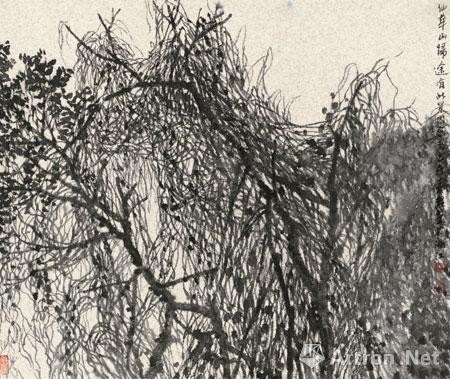

仙华山归途有此景 55x65cm 姜宝林

仙华山途中所见 40x40cm 姜宝林

作者:胡明强

分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]