分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]

上大学时,我就对“素描”情有独钟。其实我画得并不好,视野也极其有限,但我本能地被“素描”这种表达方式和看事物的方式所吸引,以至于那时候觉得所谓色彩都显得多余——的确,18世纪以前的美术学院,其教学内容基本就是素描研习。后来在国内外看到了大量作品,包括画册和现场。在逛画廊和美术馆的时候,在绘画或与此直接相关的领域和作品中,甚至在西方国家的城市街头,我还是本能地首先被那些具有现场感和行动色彩的素描、涂鸦或制作特异、空间平易而惊奇、具有特殊材质气息的“泛素描”或“类素描”所吸引,喜欢或激动,觉得它们就是我的一部分,那些创作者就是我的同道中人,有时甚至觉得,只是他们替我把作品完成了而已。这么说不是比附,而是真切的感受——这种感觉就像遇到了爱情,而她也恰好能与我达成默契——当然,它们中很多也是泛泛之作——“艺术家中的艺术家”,这个比例放到哪里都不会很高,但那种自信与活力、呼吸般的自然,对“贫穷”媒介的主动选择,对素朴品质的追慕,令人感佩,心动。与此同时,因为职业习惯吧,会下意识地对比自己的工作,继而坚信或校正、调整工作方向。相信这种“沉浸式”体验并非我所独有。

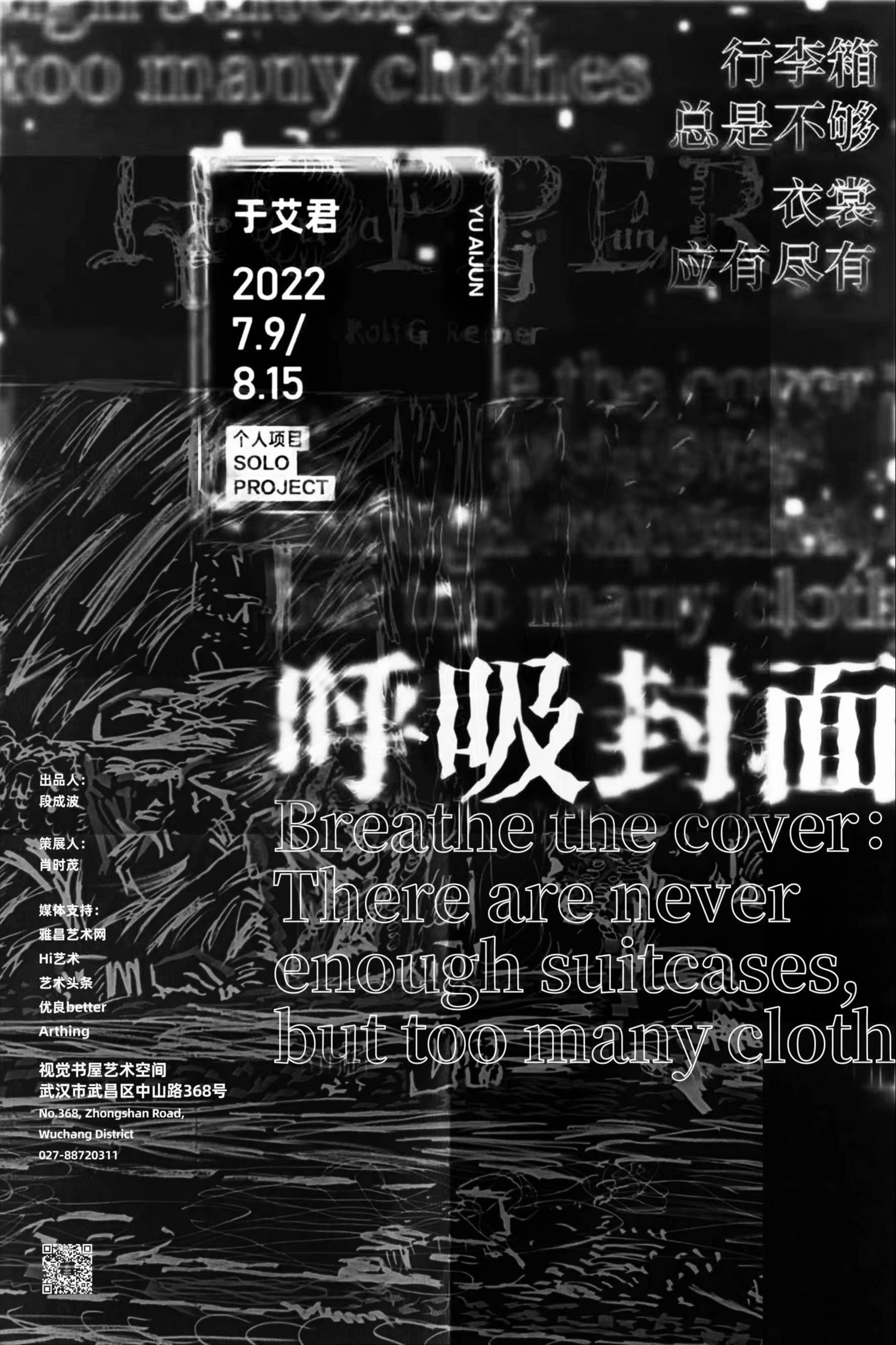

于艾君个展现场 视觉书屋

如果说“素描”仅仅是指区别于油画雕塑电影装置等媒介的表达手段,其市场份额又远不如其他媒介,那么,为什么还是有很多艺术家仍然以“素描”为主要方式来进行创作,甚至一生都执着于此?我想,这必是因为性格气质和艺术表达混合驱动下的“非此不可”,也可能是目录学意义上的主动选择。从事“素描”实践的艺术家,利用素描的开放性、研究性、未完成感和过程迹化等特质,不断地对艺术尤其是当代艺术中的部分倾向和议题进行回应,有相当多的当代艺术或具体说当代绘画,使用了“素描”的探索性语言样式、现场感及行动性。这广义的素描实践在丰富当下艺术品类之同时,也提供了一种回溯的机制和品质、方法意义上的支持。诚然,“素描”的品质并非传统素描所专属,故此本书也选择了大量的当代绘画意义上的纸上作品、素描动画静帧、单版画、铜版画等以间接技艺完成的作品。空间实验、电影分镜头手稿,包括部分素人或原生绘画作为图例,借此阐发一种触及“素描原本”也触及时代的素描观念。与其说它们是素描,莫如说我(愿意)把它们都看作素描,“素描”是它们共同的底色或气质。与其说这是素描探讨,莫如说我试图借助它们去探讨艺术。借这本书,我并非强辞“素描很重要”或“素描是唯一的”,不,准确地说,应是“所有的(视觉)艺术问题,其核心都可以归结为素描问题”,就好比“所有文学的核心都是'诗’”。所以,到最后,我们也可以说“没有素描这回事”。

于艾君个展现场 视觉书屋

这本书是我 2011年出版的《素描研究:方位与语态》一书的修订版。此书编校更新的时日,正是新冠肺炎肆虐全球之时--幸存的我们被迫邂逅了一个“大时代”。愿疫灾早日过去,但愿人类痛定思痛,还有机会。此话题不予多谈。此次重编,我收录更新了部分图例,也对原书的文字和结构做了一些修订。

最后,感谢特约设计王嵘先生。也感谢曾经阅读过《素描研究:方位与语态》一书的所有朋友,是你们的鼓励和建议才使我有动力完成对旧著的整编修订。期待大家继续提出宝贵意见。

于艾君

2020年5月

《自由素描》

《自由素描》是艺术家的旧著《素描研究:方位与语态》(辽宁美术出版社2011年出版印行)的修订版。

《自由素描》部分内页

分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]