分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]

讲真,老陈两年前几乎不跟收藏圈里任何人有交流,对这种乱流还真不清楚。但一入江湖,才发现贵圈有点乱。什么国宝帮,片片帮,砖家,轰轰烈烈的民间要求转正的呼声。。。其实收藏界本来没有这么乱。

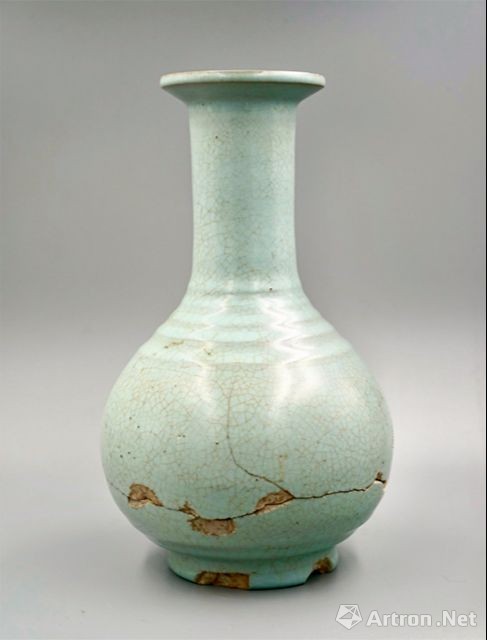

在网上真正写文章这半年,点评的朋友多,也就看到了不少这种乱七八糟的现象,在朋友们点评的言论中,发现还真是不一般乱。很多评论的理由和依据真是奇怪,也不知道从哪里学来的东西。玩收藏的,谁没有交过学费。学费不交够了,你是很难出师的。所谓国宝帮,专门收藏什么“大观元年清凉寺御制王家窑”“大宋官窑”“宋徽宗御制”一类的五大名窑,还有“御赐万贵妃专用”“大元国至正三年”“大明宣德年制”等名瓷。其实啊,但凡有点眼力劲的就知道,这些名品世所稀见,老藏家都害怕。原因无他,都吃过药,这药可不便宜。

玩瓷器久了的人,慢慢开始知道了不少传说。比如,雨过天青云破处,这般颜色做将来,这是柴窑的颜色,是后周世宗皇帝柴荣的御批。再比如,汝窑内有玛瑙末为釉,所以釉色如玉。真品汝窑文物,你别说拍卖2个亿就是炒作,全世界收藏家都梦寐以求,前提是真品。南宋初建,宋高宗贵为皇帝,也稀罕这个。到清平郡王张府赴宴,人家进贡了十几件汝窑,宋高宗那可真是当个宝。宋高宗自己也建立了官窑,但没有河南汝州的瓷土,也没有汝州的工匠,整个南宋时期都没有仿制成功北宋汝窑,你说这玩意稀罕不稀罕?

所以后来统计的文物67件半,都是源自清宫旧藏文物。但清凉寺汝窑遗址发掘出来后,这个67件半就不成立了。但也绝不是民间国宝藏家认为的成千上万。上世纪90年代初市场确实出现过汝官窑,但那就是极少见的,整个清凉寺村后来都被保护起来,位于遗址上的村民都被搬迁出去,更多的话就不要说。这是说明一点,历史上名贵的器物现在一定还值钱。

而据说汝窑以玛瑙入釉,在宋代汝窑极有可能是事实。因为宋代汝州确实出产玛瑙,宋代史料中就有汝州进贡玛瑙器物的记载。但今天不少收藏爱好者演绎出玉石粉入釉,则极为荒谬了。北宋时期,确实有官窑,这个官窑窑址目前尚未发现,也不是宋徽宗弃汝用官,然后汝窑就停烧了,说白了,就是徽宗皇帝嫌汝窑太远,就近给自己弄了个窑。这个窑其实主要目的并不是烧什么玩物,而是烧造政和年新定的礼器制度定烧的祭祀用礼器的。

汝窑是很多收藏者的一个梦。这个梦不是宋徽宗做的,汝窑的颜色其实并不像人们想象的那么美,只是你没有太多机会见到真品。汝窑带有一切初创期瓷器的特点,和成熟期瓷器确有工艺上的区别,所以宋瓷真品绝大多数歪斜不正,后世称为次品的东西都留下来被珍藏。汝窑真品捡漏的可能性存在,前提是你真正见到过实物真品,否则以电脑上复制下来的图片(哪怕是真品)按图索骥,只会掉进一个坑里,爬都爬不出去。

那么,汝窑有什么特征可以鉴别呢?近年来民间传说,汝窑满地都是,绝不止官方所言的67件半,那么你是否知道汝窑的特征,看得懂什么是汝窑呢?因老陈我自身是一位业内资深古玩经纪人,经常穿梭于各大拍卖行和博物馆,曾亲自策划过许多大型拍卖活动。目前老陈任职于香港福羲国际拍卖行,负责于市场藏品征集一职若你手上有珍品瓷器困于出手,想找正规平台参加拍卖,有缘者可与老陈沟通壹捌伍,伍九贰叁贰贰壹八不成交无任何前期费用。其它勿扰!由于本身对古玩的喜爱,老陈曾与业界多位教授实践探讨过关于汝窑鉴定中的问题,特作此文,分享个人的鉴定研究心得!

1:玛瑙入釉

南宋学者周煇的《清波杂记》中记载:“汝窑宫中禁烧,内有玛瑙沫为油(釉),唯供御拣退方许出卖,近尤难得。”周煇老先生的话,应当是可信的,因为南宋距离北宋最近。那么,“内有玛瑙沫为油(釉)”应当是真实的,换句话说“内有玛瑙沫为油(釉)”就是鉴定汝窑瓷真假的重要条件,也是一条北宋汝窑瓷的无仿特征。正因为汝窑瓷的这一重要特征,后朝无论怎么仿造都没有办法达到北宋汝窑瓷的标准,现代人科技虽说发达,但是也无法仿制出北宋汝窑瓷,这就是北宋汝窑瓷的珍贵之处。

2:釉层

汝窑的釉层大致在0.03—0.07厘米左右,尽管釉层较薄,但釉面质感致密、平静,有深不可测之貌,以至千年以来让人一直欲看不透。汝窑青瓷的釉层极为均匀,规整得几乎一丝不苟,甚至在唇口,在所有转弯拐角处,釉层都能保持厚薄一致。这一现象,除秘色瓷因追求釉薄可与胎体交融产生类冰类玉效果而不可同日而语外,与其它青釉系列比照,汝釉可谓达到尽善尽美境地。

3:釉色

汝官窑的釉色以天青釉为主,大约占65%,火候欠一点的,成粉青(比天青绿一点),卵青、月白(比粉青的颜色淡,多一点黄),约占28%,这一部分由于玻化程度低,容易受到腐蚀,所以表面一般会显得较旧,火候过一点的成天蓝、豆青色、豌豆青色最少,占7%左右,这一部分由于玻化程度高,较耐腐蚀,表面晶莹明丽,显得较新。如果新旧程度和上述的颜色不符,则有可能不是汝官窑。

4:棕眼

表面一般肉眼可以见到棕眼、汝瓷碱,棕眼的形成主要是釉内气泡上浮、逬裂形成小凹处,由于汝瓷的烧造温度较低,一般认为在1250度,而许多专家都把1300度定为瓷和陶的分水岭,所以低温烧制的汝瓷,表面看起来应该有点松,没有那么密实和光亮,并有相应的棕眼出现,汝瓷碱是在汝瓷表面出现的一种特有的现象,其它任何瓷器,在任何环境下也不会出现相同的痕迹,它有的发白、有的发黄,是一种不能用手轻易去掉的,零星分布的结晶碱状物质。

5:开片情况

汝官窑一般开片,但也不排除极少数不开片的现象。汝瓷的开片机理与其它瓷器不同,其它瓷器的开片是由于胎与釉的热收缩不同,而造成的大多数为直道开片,呈网状布满器表面。汝官窑的开片是由于釉中参合了玛瑙末,由于玛瑙结晶体的分离,器表面出现的开片是不规则的曲线,虽然不是严格的不能贯通,但贯通纹很少,给人一种美感,不能有开片开碎掉了的感觉。

6:支烧情况

汝官窑一般采用施满釉,支钉支烧,支钉的大小要根据器物的大小轻重来定,大的器物甚至可以有米粒大小的支钉,中等器物是芝麻支钉,小的器物甚至支钉犹如针眼,是圆型的。汝瓷的胎是香灰色,但支钉痕是白色的。如果出现不规则的支钉痕,并且有粘砂情况,可以考虑是韩国青瓷。垫烧和在圈足上有支钉都已经在窑口开挖中发现过瓷片,传世品较少。支钉数量一般为单数,位置比较靠近圈足。

7:落款

在一部分传世汝窑瓷器的外底錾刻有《奉华》《蔡》《寿成殿皇后阁》《乙》《丙》等铭文,其中《奉华》《寿成殿皇后阁》是汝窑瓷器进入宋代宫廷后,由宫廷玉作匠师镌刻于器物底部。《奉华》是《奉华堂》用器的标志,《奉华堂》是南宋高宗时德寿宫的配殿。《蔡》字则是物主的姓氏,有人认为可能是当时权臣蔡京用器的标志。而《乙》《丙》则是清代乾隆时期乾隆皇帝将宫中所藏古董分成《甲》《乙》《丙》等级别后,命宫廷玉作匠师将字刻于器物外底。除此之外,汝窑瓷器上几乎再无其它款字或铭文。

笔者收藏研究中国古瓷器这么多年,今借此平台,广结善缘,把多年研究心得无私奉献。呕心沥血,字字艰辛。有缘者得见,可关注老陈,收藏转发,以传播瓷器鉴定之真知识,则某拳拳之意,可得而彰也。在此感谢大家关注。

若问笔者何处寻,细看文中第七段落!

分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]