分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]

2015-12-19 09:00

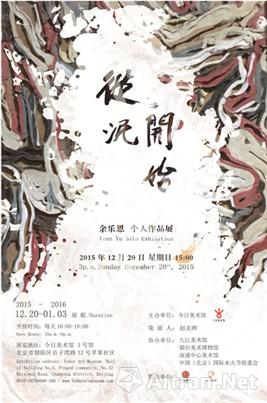

“从泥开始——余乐恩个展”展览海报

【编者按】陶瓷是水与土在火上的锻烧,水墨是水与墨在纸上的表达;一个是瓷,一个是画;一个匠气,一个文气;陶瓷燃烧了温度,水墨点染了湿度。于12月20日在今日美术馆开幕的“从泥开始——余乐恩个展”,将为大家讲述一个“一半是纸一半是泥”的故事。

【“从泥开始”是对自己的要求或约定】

此次展览由今日美术馆主办,赵玄晔策划,展出艺术家余乐恩2015这一年内创作的陶瓷系列和水墨系列艺术品,其中包括瓷本作品《釉出东方系列》、《瓷白》、《易碎的青铜时代》;纸本绘画《东方建筑的皮肤》、《花非花》、《山水云林地系列》等。届时,观众将可以一睹这位以朴素价值观主导创作的世界级陶瓷艺术家作品的面貌。余乐恩的作品不仅可以使大家认识到陶瓷这种伴随人类文明一路走来的温暖材料,远不仅仅是大家熟悉的工艺美术,它也可以是充满西方抽象意味和东方水墨意境的瓷画。另外,水墨也是这次展览的另一主角,余乐恩的水墨作品会突破之前水墨的创作方式,不管从方法论还是从思考维度来说都有突破点。

《瓷白》(局部) 瓷本 160x60cm

《花非花》 纸本 180x170cm

已过五旬的余乐恩,他的艺术活动非常少,今年年初才在九江美术馆举办了他艺术人生的第一个个展“生于烈焰”,年底,又决定在今日美术馆举办个展“从泥开始”,“只展一年内创作的作品,算是自己对自己的要求或是约定吧”。

《仅见树状的碑林》 瓷本 780x80cm

《易碎的青铜时代》(局部) 瓷本 300x80cm

另外,与往常一样,余乐恩的此次艺术跨年展力求亲近民众,让观者能以最直接的方式去感受陶瓷艺术所带来的乐趣。此次展览亦蕴涵着美好寓意,陶瓷生于烈焰且与生活息息相关,预示着用红红火火的火焰去迎接新的一年。

参展艺术家除余乐恩外,还邀请了艺术家朋友耿雪、赵强、马一鹰、文祥、姜晓燕、刘昌亮、刘晓阳、帕拉珀达斯(印度)、阮包端(越南)、穆特鲁?巴斯卡亚等来助展。此次跨年展览将持续到2016年1月3日。

【余乐恩的瓷画与纸画:玩泥巴是件快乐的事情】

生于1963年的余乐恩,是一个感性的极具理性主义色彩的学者型陶瓷艺术家,曾就读于景德镇陶瓷学院、中央工艺美术学院(现清华美院)和北京大学。在环境陶瓷艺术领域享有国际声誉,是贯通陶瓷艺术、设计和工艺设计的第一人,个人拥有发明、实用新型、外观设计专利三十余项。

瓷画:斫泥与绞板工艺创作的独特艺术

我喜欢画面上有材料呼吸的气息和工艺过程更多的印记,也愿意自己的画面有自然般生长着的勃勃生气。

——余乐恩

2014年,短片《从泥开始》在腾讯、优酷等视频网站上一经上传就点播近千万次,向大家介绍了陶瓷艺术家余乐恩的瓷板艺术创作方式。

在材料的选择上,余乐恩认为“泥土是和人类最为贴近的材料,也是人亲近自然、重拾最初的单纯与美好的方式”,他就将生活中的灵感赋予在泥土中,以此为材料进行创作与表达。

斫泥成型工艺

绞板工艺

在创作方式上,余乐恩多采用艺术家所创的“斫泥成型工艺”和“绞板工艺”进行创作。“斫泥”是先将泥料排布成特定的图案,再将多余的泥料用刮刀刮掉,形成平整图案的技术。通过斫泥技术制作出来的作品除了具有平面的构成美感,还具有浮雕的质感,将泥料在空间上的可能发挥到新的高度。“绞胎”工艺则是将不同颜色的泥料掺杂糅合,在泥板上形成彩色的泥板画。这种画面兼具西方抽象意味和东方水墨意境,《穿插系列》、《心见夜山》、《冷山》等作品都是此类创作的代表作。

《心见夜山》 陶瓷、玻璃 60x30cm

《墨影》60x80cm 各色瓷泥

之所以采用斫泥、绞板工艺进行创作,主要是因为这样的创作方式游戏的成份更多,更适合艺术家内心情感的表达,更能让我们获得满足和认可。因为陶瓷在泥的状态时,我们可以放飞想象,尽情的表达自己,而一旦进入窑内,泥土沐火重生后是好是坏都是不可改变的。就像袁运生说的那样:“玩泥巴是件快乐的事情,创作也是件快乐的事情。没有既定的创作内容,每天因材料、心境和感受的不同自然而然地去创作,是件快乐的事。”

《墨迹》 80x80cm 瓷板 高温颜色釉

《山居图》60X80cm 瓷板 高温颜色釉

纵观余乐恩的瓷版作品,几乎都离不开水、火、土的交融和碰撞,水加上土等于泥,一切从泥开始,泥与火结合形成一个整体的生命。在余乐恩眼中,泥非泥,火亦非火,“泥与人有着天然的亲和性,从泥的开始也是从你的开始,人人都可以用一种载体的互动来承接人类的精神探索,在这里用陶艺这种亲近自然的仪式来实现。在这样的仪式中,艺术家余乐恩通过泥与火、泥与水、泥与云、泥与纸、泥与人演绎出既有传统陶艺的气韵又有西方艺术技法的山非山、水非水、云非云、林非林、地非地的独特艺术气象”。

纸画:衍生于陶瓷拓印于泥胎的水墨

初涉水墨,着迷宣纸上水与墨湿度的变化。以水载墨几百幅的实验,是我对传统水墨的致敬!

——余乐恩

至于余乐恩的水墨创作,可以从即将举办的余乐恩个展“从泥开始”中看到。那么陶瓷艺术家余乐恩为什么在创作瓷板作品之余还创作了大量水墨作品?

首先,对于水墨这一形式,余乐恩认为“每个中国人他都有心中的水墨,就像每个男孩子心中都有一个江湖,那个江湖是不一样的,我是想表达出我心中的水墨,也同时用我的方式来向传统的水墨致敬!”

但就创作方式而言,作为陶瓷艺术家的余乐恩在创作水墨时还离不开他最本质的材料“泥”。他将通过斫泥和绞板工艺将泥料排布成特定图案,然后在凹凸不平的泥料上涂上各种水墨颜料,再将宣纸平铺在泥料上拓印成各种抽象图像。

《山水云林地系列--地》 纸本 180x70cm

《山水云林地系列--林》 纸本 180x80cm

这样的创作方式充分表明余乐恩对材料的认识与尊重,每种材料后面都住着神灵,水、墨和纸与泥、釉、火等各种材料结合在一起千变万化,艺术创作就是与材料交往的过程,而这个过程永远没有尽头,每次尝试都会有新的发现,新的认识,即使是同一件作品,如果用不同的两种材料呈现,它们之间也是独立的,艺术与材料的魅力正来源于此。

本次展览将展出余乐恩从陶瓷艺术出发衍生而来的水墨艺术作品。就着绞胎和绘制泥料的抽象形势,他以宣纸拓印泥胎而成互为镜像的抽象图像,是“从泥而来”材料拓展新的探索。

【“从泥开始” 东方的美学的本质表达】

之所以用“从泥开始”为展览命名,一方面这四个字是由对艺术家余乐恩颇具影响的袁运生所题;另一方面,“陶瓷是从泥开始的,土加上水火一烧它就是陶瓷,所以陶瓷它本身是一种材料,它是一种与人类的情感密切相连的,一切都来自于自然的一种有人文关怀的材料。水加上土等于泥,泥是滋润着万物的,又是万物的归宿和轮回,如果说考虑到这种情感它就无穷无尽只是形式不一样而已,我做这个展览最主要就是想从这方面做一些努力和尝试。”

《釉出东方系列1》 瓷本 70x80cm

《釉出东方系列2》 瓷本 40x50cm

《釉出东方系列3》 瓷本 110x60cm

策展人赵玄晔则认为:“从泥开始,是余乐恩一直坚持的思考和创作理念,没有高深的文学或哲学内涵,简单明了,它表达了艺术之路的原点,也从另一方面暗示对此原点的往复关照。余乐恩正是在这样的经历中,对泥的认识,或者说对材料的认识日益超越了一般人;并乐此不疲、不辞繁缛地实践和创造。”

《东方建筑的皮肤系列》之一

《东方建筑的皮肤》(局部) 纸本 450x180cm

对于此次展览的作品,不仅呈现了艺术家丰富多彩的创作,在这些“平面的或立体的、泥素的或釉彩的背后,实则是泥在陶瓷所呈现的本质内涵——东方的美学。这是余乐恩从泥开始,并止于泥的新的表达。《东方建筑的皮肤》是系列作品之一,从泥开始的创作理念,在这一系列作品中得到最鲜明直白地展示,它是泥在场的显现和火不在场的退却;甚至,艺术家本人的痕迹都毫无保留,而完全让给位给了泥本身。可以说,它不仅能够作为余乐恩陶瓷艺术的代言,更能够为当代陶瓷美学做进一步阐释和补充”。

来源:雅昌艺术网

分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]