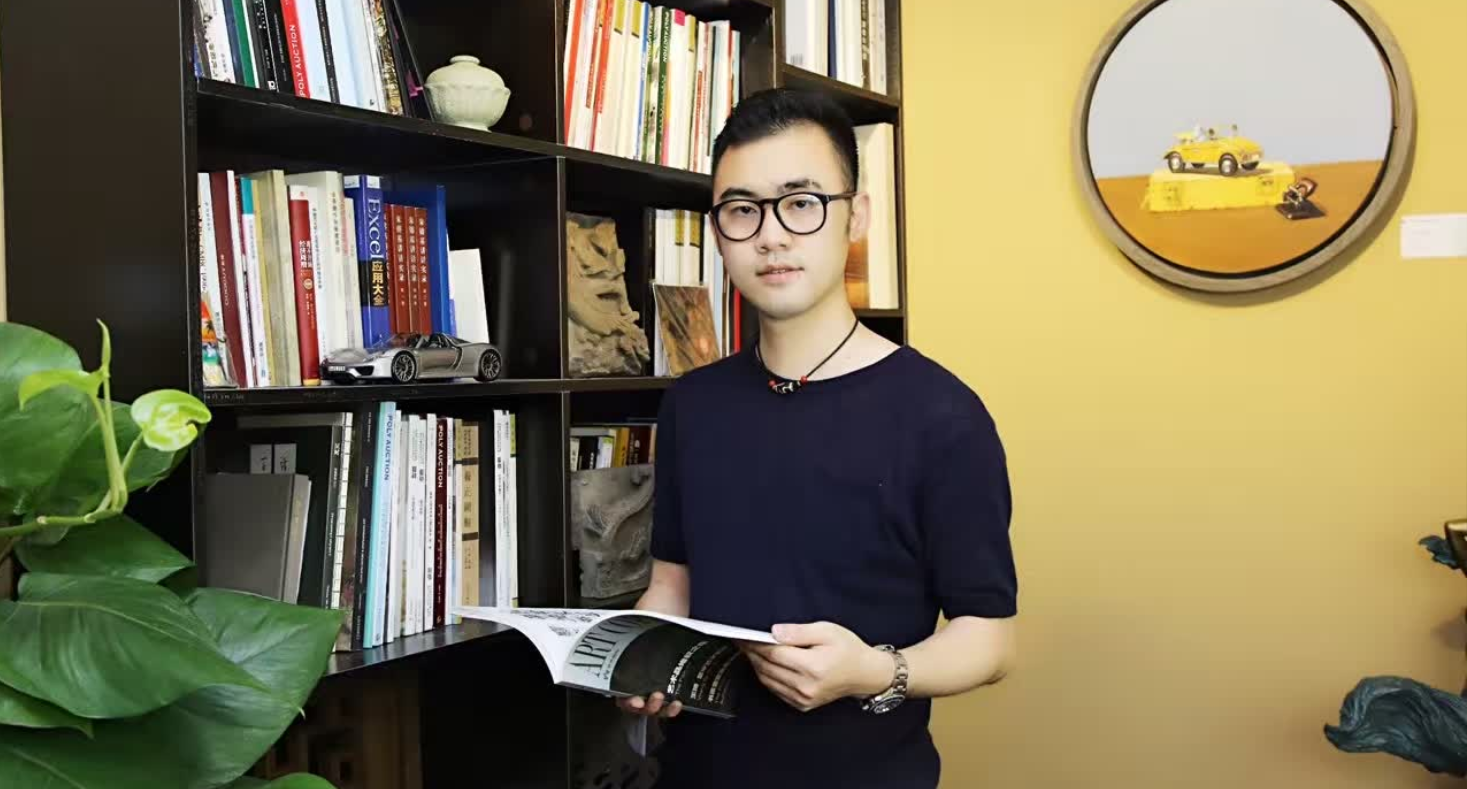

《寒林平野图》 李成

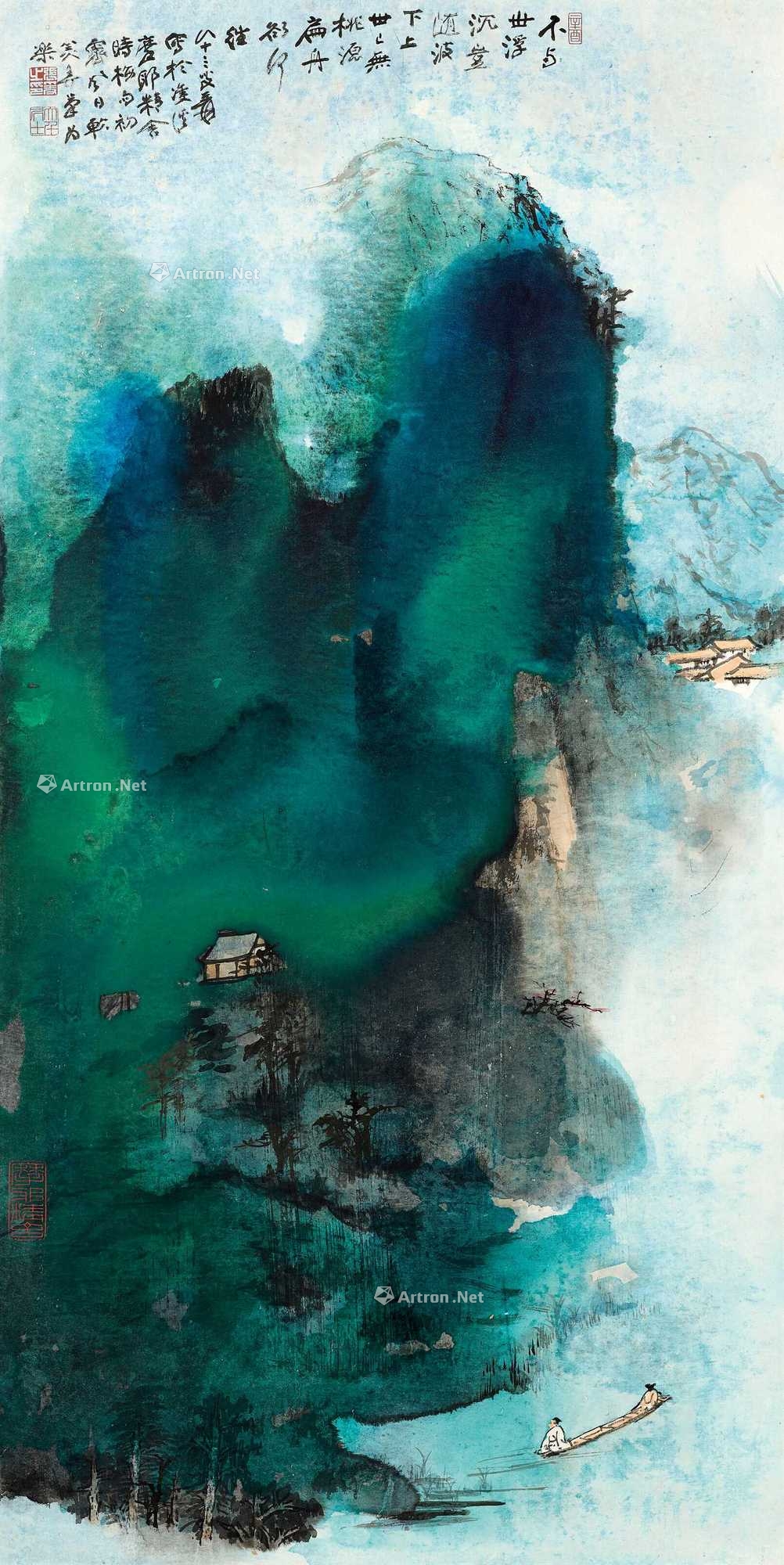

在南宋院体山水画中,作品的地域化风格已经减弱,个性风格开始显露。在李唐的《万壑松风图》中,皴法的选择已不是依据具体的哪一部分山川,而是对自然山川整体描写和画家情感的表达。《清溪渔隐图》这种倾向更为明显,狭长的横向构图和截取式的山水景色,山石技法的创新和水墨的运用使得画面意境深远。马远的画作构图峭峰直上,干脆利索,不见山顶。或悬崖峭壁,不见山脚。或者孤舟冷月,一人垂钓。这是通过夸张或取舍对景物的概括表现和意境的表达。夏圭写意式的笔法加强了墨的表现力,强调墨与画面气氛的统一,气氛淋漓,树木苍润。另外对中景的省略更好地表达了画面意境,形成了强烈的个人风格。

《茂林远岫图》 李成

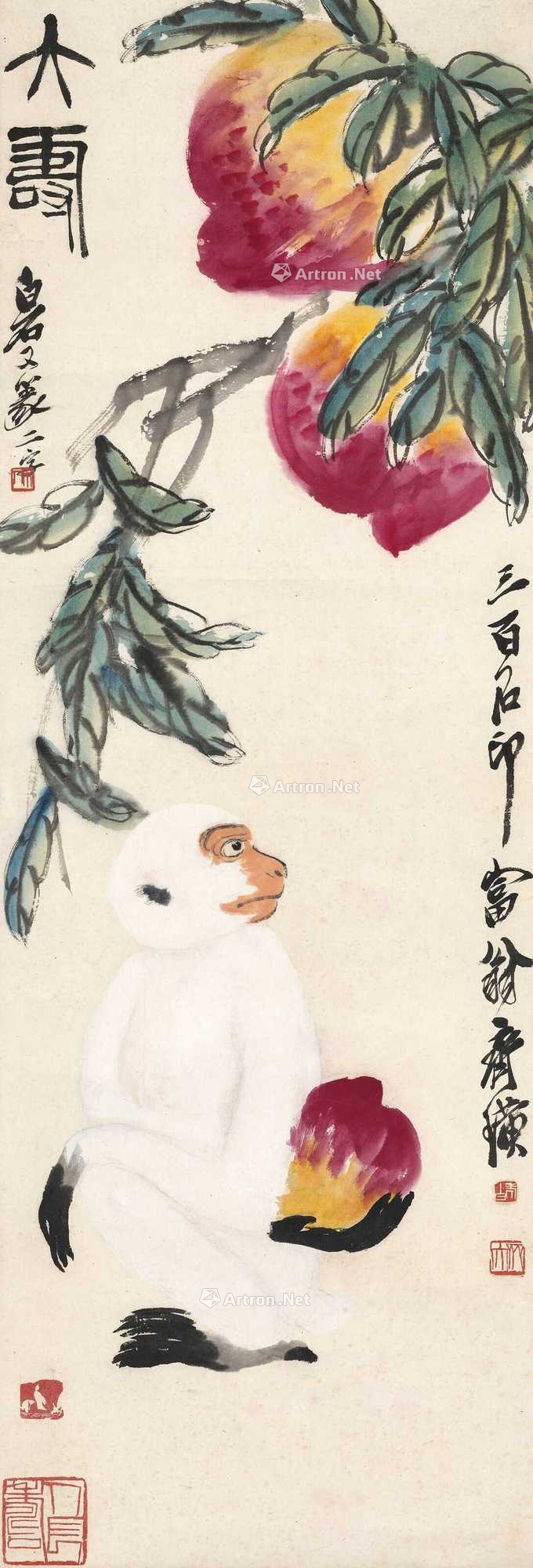

绘画作品的个性化风格的加强,表明画家正逐步摆脱“物”的束缚,增加主观的感悟。他们为了适应艺术情感的表达,或舍去无关因素,或强化某个局部。南宋院体山水画给了后代一个启示:可以加大对笔墨、构图、景致的改造,以适应心绪的主观表达。于是倪瓒了了逸笔,不求形似,使画中景物及笔墨表现达到最简。王蒙繁密的牛毛皴和构图表达了画家对南方郁郁葱葱景色的感受,并把景物的描绘用强烈的笔墨符号化加以主观表现,实现了“心境”的表达。以马远、夏圭、李唐、刘松年为代表的南宋院体山水画家大胆创新,把心绪的表达凌驾于绘画技法之上,开辟了山水画的另一新篇章。

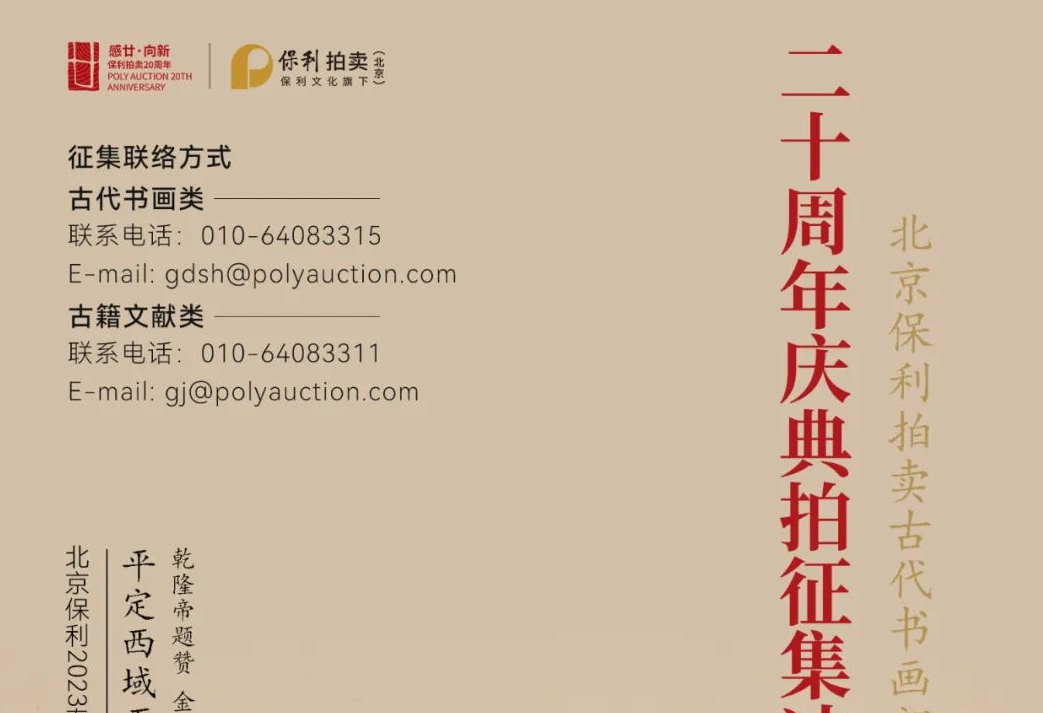

《谿山行旅》 范宽

在宋代画院,学文气氛浓厚,皇帝通常以身作则地要求画家提高文化修养。画院的录取制度中就有以诗句为命题作画的记载:“所试之题如野水无渡,孤舟尽日横,自第二人以下,多系空舟岸侧,或拳鹭于舷间,独魁则不然,画一舟人卧于舟尾,横一孤笛,其意以为非无舟人,只无行人耳”。另外诗意境的表达方式也对画家产生了积极的影响,启发画家寻找一种更能抒情达意表现“心境”的作画方式。诗人藏情于景,虽不言情,但往往更显情深意浓。李白在《送孟浩然之广陵》中写道:故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

《雪山萧寺图》 范宽

孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。这首诗全是对客观景物的描写,字面上一点也没说出对友人的态度,但从那烟花三月的美好景色中深深地流露出对友人的祝福和依依不舍的眷恋,表达地情深意挚。这种寄情于景,藏情于景的表达方式对南宋院体山水画意境的开拓产生重要影响。山水画从再现性到尚意性的转变在很大程度上是由诗的介入来完成的,诗歌为他们的追求提供了一种媒介或思维方式。钱钟书在《中国诗与中国画》中认为“诗与画不但是姊妹,而且是孪生姊妹”,这个比喻说明了诗与绘画的某种关系,但作为一种自觉的普遍的艺术趣味趋势和审美目标,并在审美标准中占主要地位是从南宋开始的,从而开辟了一个新篇章——南宋院体山水画风。

《寒鸦图》 李成

南宋院体山水画家利用诗歌开拓画境以求物我合一由画境入诗境,在画境中体现诗境,所谓“诗中有画,画中有诗”。在马远、夏圭的“马一角,夏半边”的构图方式就说明了他们在处理画面意境、表达诗的境界方面的大胆创新。他们放弃了大构图,把精力放在通过细节描绘表现绘画的诗境方面,选择某个局部作为表现整体的一个缩影。以小见大,以少胜多。加上精心的独特经营位置和笔墨处理,使得他们的作品表达出一种含蓄的诗情画意,逐步使绘画主体的情感表达成为绘画的主要目标。南宋院体山水画在追求诗意化倾向的同时仍然以客观物象为基础,做到两者并重,并不是空洞地随意地抒发内心情感而流于形式。这是南宋院体山水画不同于纯文人画的方面。其次南宋院体山水画又通过画院这一官方组织影响了当时的绘画审美意识,也深深地影响了元代的绘画。

山水画从独立于人物画的背景发展到一种能自由反映画家真实的思想感情的艺术门类,经历了多次变革阶段:“山水至大小李一变也,荆、关、董、巨一变也,李成、范宽一变也,刘、李、马、夏又一变也;黄鹤又一变也”。其中最重要的一次变革就是以刘、李、马、夏为代表的南宋院体山水画,他们之所以在山水画史上具有重大的转折和承上启下的作用是因为改变了山水画发展的趋势,开拓了一个新篇章:使山水画由重客观、重再现向重主观、重表现转变,从“物境”向“心境”的方向发展。虽然他们在“心境”的表达方面不像元代画家那样自由奔放,但是这种历史贡献是巨大的。

欢迎关注~争取早日破百粉丝~