分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]

2016-05-07 17:10

当代唐人艺术中心群展“出墙——面对装置诱惑的绘画”展览现场

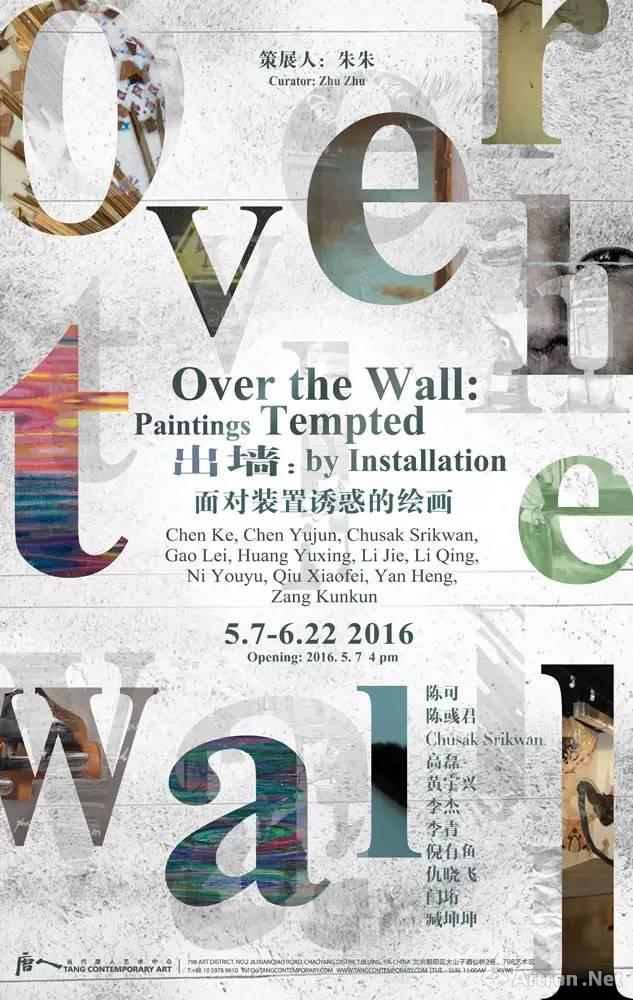

(雅昌艺术网讯 罗书银)2016年5月7日,当代唐人艺术中心推出了全新的群展“出墙——面对装置诱惑的绘画”,在当代艺术创作媒介越来越多元化的当下,探讨绘画与装置“同框”的可能性。展览由朱朱担任策展人,汇集了包括陈可、陈彧君、Chusak Srikwan(泰国)、高磊、黄宇兴、李杰、李青、倪有鱼、仇晓飞、闫珩、臧坤坤在内的十一位中生代艺术家的二十余件(组)绘画装置作品。

从唐人此次展览所选择的十一位艺术家可以看出,这些艺术家具备了时下中生代的典型特点:他们不仅在艺术探索方面有许多新颖的尝试,同时他们的创作也已经脱离了尝试的阶段,形成了各自比较成熟的创作理念及语言。

当代唐人艺术中心群展“出墙——面对装置诱惑的绘画”展览现场

而更重要的一点是:对此次参展的这十多位艺术家来说,彼此的共同特点就在于他们的创作已经不仅仅局限在架上,而是往三维的空间拓展,同时与架上绘画之间形成了某种互动的关系。作为展览的策展人,朱朱留意到这一特点,并将之提出来作为了本次展览的主题。

而就每位艺术家的创作来看,此次展览的作品都代表着每一位艺术家的不同尝试:

陈可 《看得见风景的房间》, 尺寸不一, 汉白玉石,水彩, 2008

陈可的《看得见风景的房间》标题来自英国作家E·M·福斯特的小说,表现的是女性的自我觉醒与反抗,正好契合陈可的性别与关注点。房间意喻束缚,风景意喻自由与彼岸。现实生活中我们的肉身总是被局限在一个时空点上,也经常会对现实妥协,但精神的世界是一道光,帮助我们脱离地面,翱翔寰宇。

陈彧君 《相似物0626-6260》, 72X83.5CM, 布面丙烯、木地板, 2015

陈彧君的《相似物》将具体的场景或物件细节放置在一个更为抽象的空间或形态中去观看,它呈现的是现实和想象的一个中间状态。这是陈彧君一直关注的空间、家庭、身份、个体的主题,也可以理解为对未知状态的肯定,及对于现实的怀疑。这个系列的结构呈现错位的空间存在,类似记忆的欺骗性。

Chusak Srikwan 《自由形式是一种珍贵的祝福》, 可变尺寸, 皮影, 2008

Chusak Srikwan是来自泰国的Chusak Srikwan运用皮影戏(Nang Talung)的形式作为创作灵感,将传统的手法融入到当代艺术中,材料主要是牛皮,皮偶上的颜色出自手工涂绘,并造成空间里的剧场效果。他作品中的大部分角色都是人类特质的呈现,对泰国南部的人来说,看戏就是日常休闲娱乐,戏里的故事往往取材于平日的生活并融入道德和规范。

高磊 《F -5》, 600x180x30cm, 布面丙烯 、不锈钢、烤漆、猫眼、公交车扶手,2015

高磊《F-5》的绘画部分源自于高磊童年偶遇的一个场景:一只蝙蝠倒吊在户外的一个高压电设备上纹丝不动,它当时的生死状态对他而言至今仍是个迷,作品用工业设备中常用的高压电警示标志与中国古代的蝙蝠吉祥纹样将这个场景以符号化的方式再现出来,而蝙蝠在东西方文化语境的差异中拥有着吉祥与邪恶的双重身份。装置部分则来源于成语“五福临门”,“五福”最早出自《书经》分别指长寿,富贵,康宁,好德,善终。高磊采用五扇铁门和公交车扶手将这句祝福的成语以日常物的方式呈现出来,试图以一种冷酷严肃的方式来重新阐释与反思当下关于幸福的定义。

黄宇兴 《当我最需要爱, D=25cm》 油墨、喷漆、宜家产品, 2007

黄宇兴的《当我最需要爱》这个系列直接绘制在石英钟的反面,题材有宽泛的指向:自慰棒、人像、天空……绘画从画布转移,直接施行于工业材料与现成物,与实物复合的形式强化了内容和氛围。在展览现场,由麦克风放大出时针的走动声,使得图像获得一种在时间之中流逝的效果。

李杰 《Peter, stop touching my face》, 卡纸尺寸 53.5x47.8cm 投影尺寸366.5x226.7cm, 丙烯、乳胶漆、喷墨打印墨水、铅笔,卡纸, 2015

李杰的影像与绘画的结合强化了李杰作品的幻觉意味,那是一种情感的领域,具有私人空间的诱惑性,使观众得以“透过一扇窗看着艺术家的回忆”。

李青 《乡村教堂》(未完成), 350×90cm×1,250×90cm×2 , 木、有机玻璃、油彩, 2016

李青的《乡村教堂》与其说关于信仰,不如说一种世俗的幻像:作为信仰的符号和某种权力的象征物是如何被此时此地的我们所观看、认识和理解的。李青用从农村收集来的旧木窗和木头组装成教堂建筑的形式,而在窗子后面描绘了另一座乡村教堂的图像。在“窗”的形式里,有时候绘画似乎是隐藏的,有时候绘画又凸显出来,这是他所希望的绘画所处的位置。

倪有鱼 《尘埃(Thomas_Ruff:17h_15m-30°)》, 193.5X282X14cm, 木质黑板,粉笔,胶等综合材料,2016

倪有鱼的《尘埃》以宇宙星空图片为蓝本,材料为一块等比例放大的黑板、几盒白色粉笔以及调制的喷胶。在临摹过程中,测量和估算的理性与手感点画的感性,构成一种拉锯张弛的关系。成形后的作品看似“稳定”,但每秒钟都有看不见的浮灰附着上去或离开,这就像真实的宇宙,每一秒都在发生改变。

仇晓飞 《山前木后山》, 不规则尺寸, 木板油画 , 2012

仇晓飞的《山前木后山》画中虚构的木架与真实的木架之间构成一次语义循环,艺术家则处在一个旁观者的位置,对仇晓飞而言,这恰好是绘画主体在今天的位置:通过适当的后撤和隐退,摆脱意识形态化的图像制造,重新审视心与物的关系。

闫珩 《迦南》, 114×94cm×2, 214×94cm , 综合材料, 2016

闫珩喜欢具象的元素,并且善于借用那类没有温度的符号图示,通过手绘与装置的拼接方式,表征身体在不同材质硬度的世界中的游弋状态,以此暗示我们所处的环境犹如离心机,把我们甩进了不同的虫洞。

臧坤坤 《无题》, 150x200CM, 综合媒材, 2011 (左)

《调和 VIII》, 画框,220x140CM;外围,224x151.5CM, 木、亚麻布、铝、丙烯、LED灯板, 2016 (右)

臧坤坤的创作从公共健身器材的刑具化重组,逐渐转向抽象形塑及综合材料的强化运用,社会学主题意义的表述淡化在装置化形式的语言探讨之中,砂布、铝箔的植入与手绘效果之间构成了对比乃至对抗关系,刺眼的LED灯则进一步放大了“反观看”和“反审美”的暴力感。

来源:雅昌艺术网 作者:罗书银

分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]