分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]

宏观当下纷繁热闹的艺术世界,林林总总,晃人眼目,细分起来也可以归纳出其流行的样式。这其中既有极具中国形式感的后殖民样式;也有以自我迷恋为关照的形式化的批判;还有简单变质的符号化创作。与这些可归纳的具象样式相比,刘大嗨更醉心于理性的方法论研究。早年毕业于湖北美术学院的他,多年来一直在视觉语言和方法论上进行探究。近几年来,刘大嗨闭门潜心作画,在具象与抽象、机理与笔触之间探索他的艺术世界。

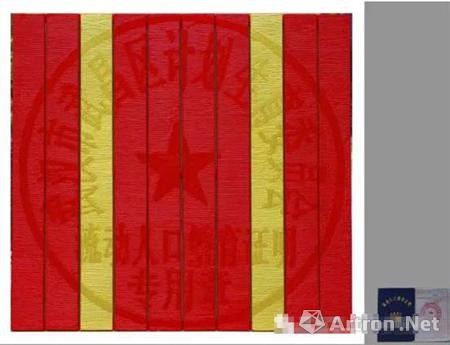

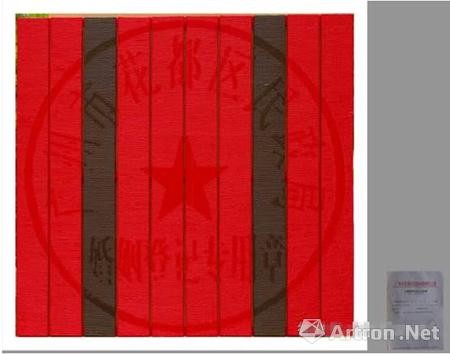

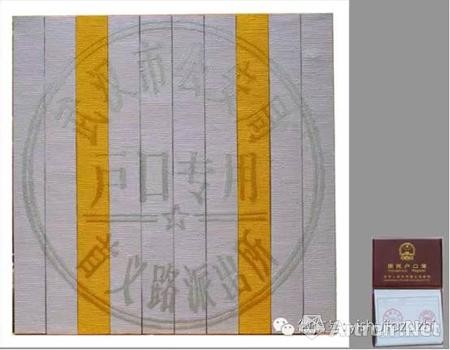

每次看到刘大嗨的作品,都会有一种视觉上的暂停,因为它们看起来非常简单、直白。但是,简单直白的背后却有它自身的丰富性。这种丰富性就在于他对油画材料本身的敏感和创作的直接性。从锡管中直接挤出的颜料被一层层并排堆积,犹如柔软的奶酪被立体地置于平面的画布之上,形成细腻、起伏的质感。高低不平的画面,在精心的“预谋”中创造了空间以外的空间,它们唤起了观众一种可预见的、可感知的规律和不能预知、不能测量的主观,其中有一种恍惚,一种错觉。笔触系列化的堆砌和原则化的构成,似乎指向了创作的“非人性”,高度理性的分析和细致精心的制作过程,使得艺术家制作一幅往往需要大半年的时间,而厚厚油彩又需要半年的时间完全干透。刘大嗨的作品是每日重复的、片段性的“机械运动”。这是一种“无我”的状态,但我又无处不在。他的作品由多个竹简式的片段拼接而成,形式上的重复将意义延伸至无限。他追求一种秩序与模式的再现,重复的过程消解了个人的感受与表现媒介间的冲突。缓慢的制作过程,使得艺术家能够用无限长的“时间”去体验“意义”,同时通过看似“无意义”的行为以及劳动去“记录”时间本身。刘大嗨似乎并不完全满足于这种单一的观念的抽象,在他的作品中,形与色的抽象也饱含其中。大面积的黑色色块与细条状的白色的对峙,或者大面积的红色色块与细条状的白色的对峙,抑或是大面积的白色与细条状的红色对峙,在理性询问的极端方式背后,他也在探寻形式上的审美。

我们似乎可以从他过去的作品中找到这种视觉形式和方法论的发展逻辑。他的早期作品即便是社会性的题材也会在画布的表面蒙上一层白色的雾霭,并按照以线性的规律配以锡管中直接挤出的白色颜料点缀。这种尝试打破了绘画的直接陈述,试图在表现的方式上另辟蹊径。而在这个过程中,艺术家找到了属于他自己的绘画方式,也就是将视觉内容和表现方式联系起来,通过一种形式上的关联来探讨意义的延伸以及个体经验的消解。

近几年来,刘大嗨沁醉于方法论的研究,他近期的作品与文字有关,其内在逻辑是以“人性”和“文字”来做基础。通过消解文字所承载的记忆,将历史转化为一个隐性的空间。篆文、火星文、盲文、玉玺官印等都成为他表述观念的工具。从形式上看,他一幅完整的作品由若干份竹简状的长条构成。他将传统的文字书写形式放大并拼接出一幅现代的绘画画面。形式的再造与文字意义的组合,更透析出两者的关联。文字在刘大嗨的作品中,并不是简单的、直观的陈列或书写,很多时候它们都是忽隐忽现的隐匿于背景的机理之中,扮演着所指的角色,它代表是其背后所承袭的文化与权力的概念。这些具体的文字内容的所指是自由的、游离的、浮动的,是千变万化的。艺术家可以选择任何他觉得具有代表性的文字内容进行书写。但是,这种文字的所指、文化与权力的概念不是随意的、自由的、偶然的外延,艺术家更关注的、想要再现的是概念而非具体的形式。因为这些文字注入了历史、文化和心理诸多因素,文字的抽象以点线的方式出现,与作品的抽象相得益彰,他们所代表的内容已远远超出文字本身的内涵。

艺术家的作品即是其心理反映,也是其探索艺术语言本身的逻辑发展的过程。刘大嗨下一步的创作计划是将来自个体经验记忆的叙述性融入到他的方法论的研究之中,并且将个体记忆和方法论纳入到社会学的框架之中。在某种意义上,他是将装置艺术的观念性、叙事性挪用到抽象的视觉绘画之中,而不是简单地追求纯粹的精神性或者纯粹的感官性。今天,艺术更加模糊、多元,更具个人现场经验与外界非时间性的相互重叠。它交错于艺术史上的上下文本之中,同时又向边缘游离,产生了超越个体风格的明确性。对于刘大嗨来说,他所做的工作游离于抽象、具象之间,试图在承接艺术史的关联中找到他“突围”的机遇。

2012年4月于武汉

作者:刘凡

分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]