砖瓦砚的人文属性浅识

顾旭旦

顾旭旦,好古博雅之士。幼习书画篆刻,亲炙诸名家教授,略得旨趣!1998年参与编写《大学书法·草书临摹敎程·草书史》并由天津古籍出版社出版。2001年于江苏省美术馆举办个人书法作品展,作品由天津人民美术出版社结集出版。

砚台作为文字传播的实用工具延续更迭走过了千百年的时光。在古代,人们信息的交流、记录与存储无时无刻都离不开砚台的使用。

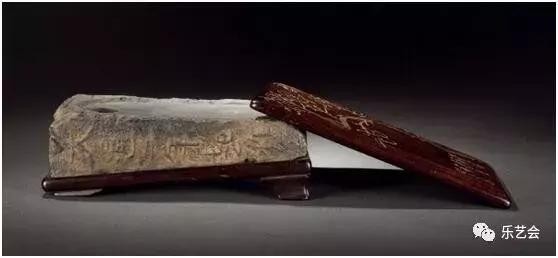

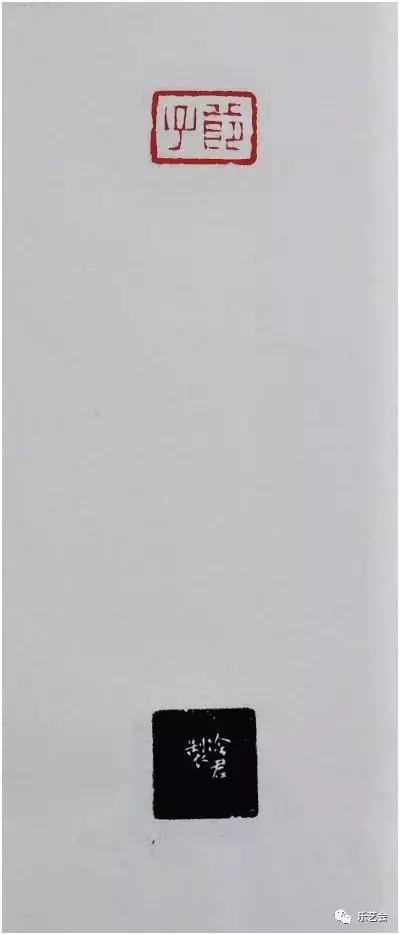

汉代砂石研磨砚板(钮刻“宜官”)

在文房收藏领域,文房用品一般都会经历了一个从实用层面逐渐过渡到赏玩层面的进程。而砚台发展的进程似乎更显错综多方。一般,材质、石品被认为是砚台的内在判断和自然属性,而形制、铭记则是砚台的外在判断和人文属性。当历史车轮行进到清代中后期,社会普遍的富足使得砚文化无论在内在判断还是外在判断上都进入了一个极端成熟的时期。砚分端、歙,澄泥、红丝品类多方;制砚、藏砚、铭砚都成谱系,所在蔚为大观。而恰在此时,砚文化中一个重要的分支横空出世,即砖瓦的出现,成为最能蕴蓄人文内涵的一个砚文化品种。

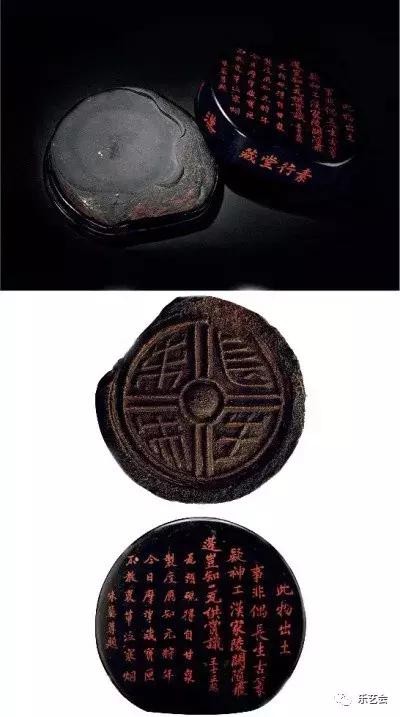

台北故宫藏“海天旭日”砚

台北故宫藏南宋葫芦型歙砚

汉代“长乐未央”瓦当砚

南北朝大通二年砖砚

汉“上林”宫瓦砚

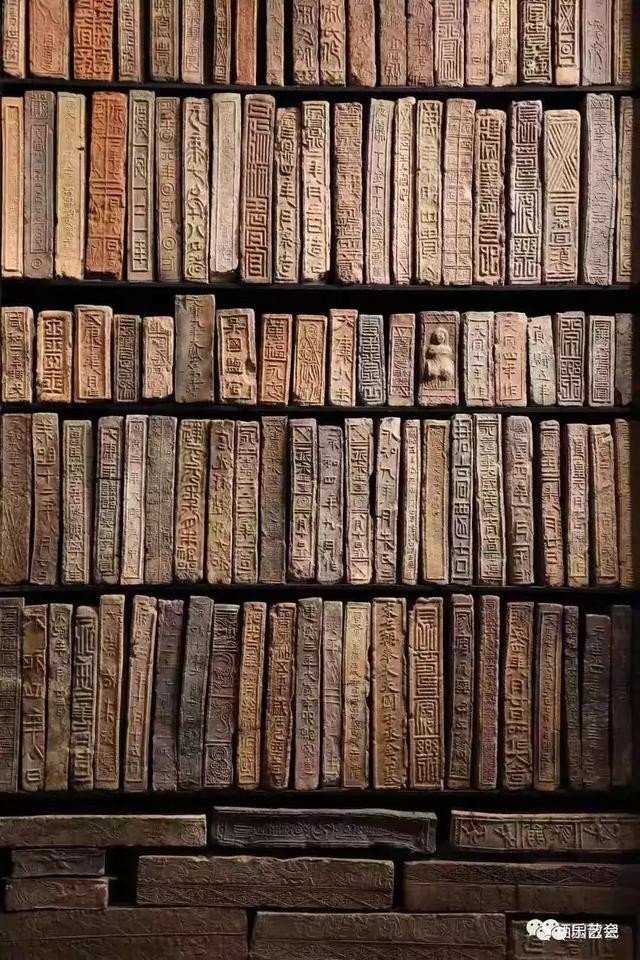

现代藏砖人士的藏砖

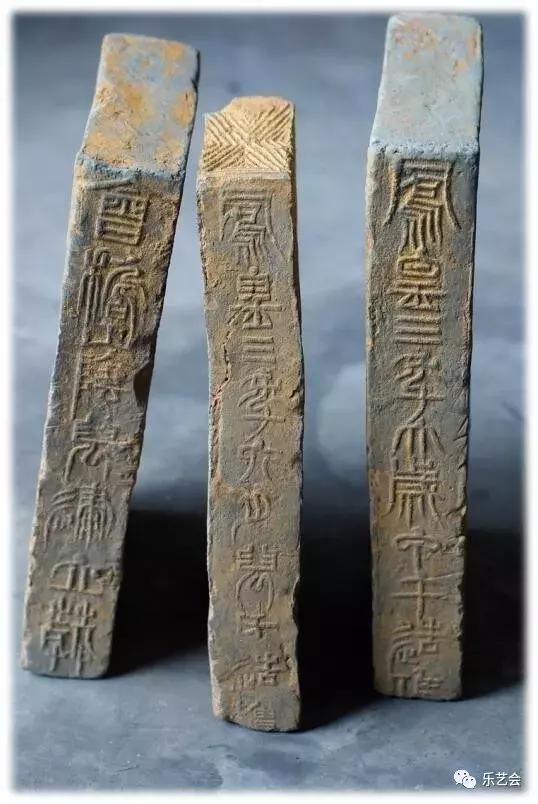

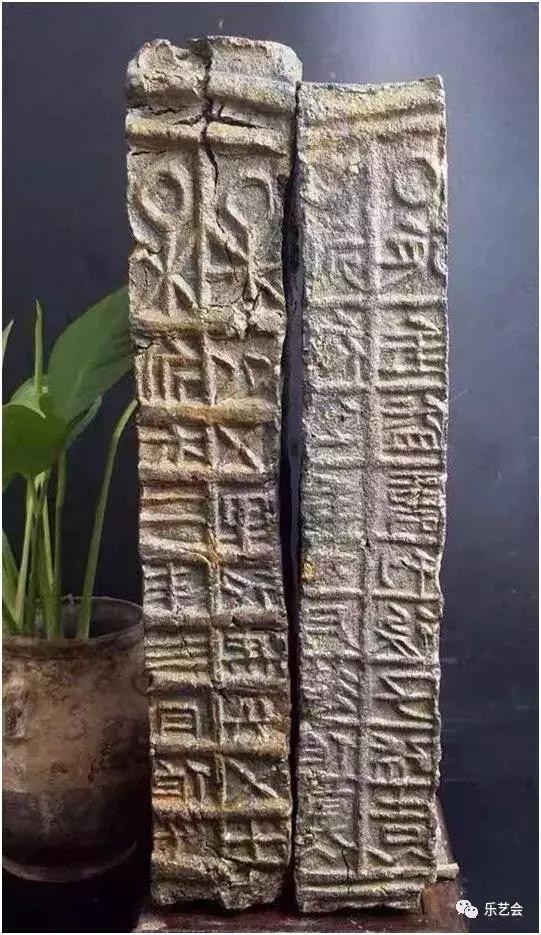

三国时代 凤凰纪年砖及会稽山阴郡望砖

砖瓦砚的出现当然有着清代汉族知识分子的朴学经世背景,以及来自于金石学复兴的直接推动。特殊的砖瓦因其时代纪年、纹饰吉语、书体文字向我们展现的是其深厚的历史文化内涵以及厚重、朴实的体量感。砖瓦之为砚起源很早,首先是基于广泛的实用性应用,到了朴学成为最可安身立命的清代,金石文化的书斋趣味的熏陶,使其表面的实用属性自然而然地沉淀为精致文化的样貌。

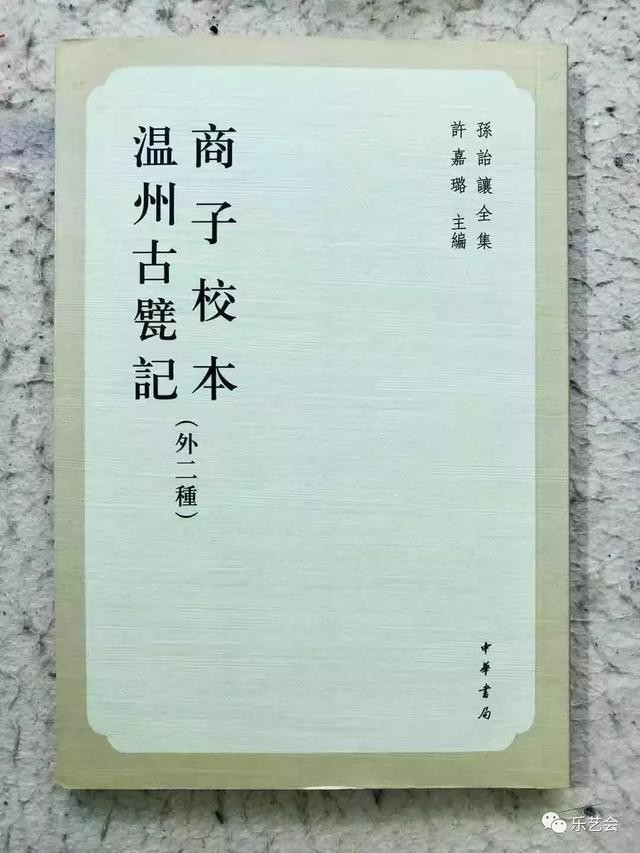

清 孙诒让温州古甓记书影

晚清金石文化圈有一句引用频率很高的格言:道在瓦甓。似乎可以作为那个时代砖瓦砚风行的一个形而上的注解,相反清中晚期的砖瓦文字研究取法以及用砖瓦制砚的风尚又是道在瓦壁在现实世界中的精彩诠释。经过文人审美趣味的渗化,使其本来具备的朴野品格得到陶冶和提炼,最终让质朴厚重与文雅含畜的品格高度融合统一。这种质、文的强烈反差感和高度的融合感是我们古代两极哲学在人文领域内的再现并成为文人修为、学以致用并加以崇尚标榜的重要原因。

吴昌硕“道在瓦甓”印及边款

在金石朴学复兴的背景下清代的砖瓦制砚风靡一时,流风所及遍布海内外整个汉文化圈。时至今日,余风不绝,并一度成为文化圈内表现自我高尚趣味的标志,甚而模仿古时遗风:到了“以有无定雅俗”的地步。

中国传统价值观一直以来将人的生命意义以及人格的延续维系在文字之上,文字和承载文字的一切事物它们存世的终极目标是“传之久远”。金石学的产生、延伸和发展就是基于此种对于文字的心理诉求。

前人有言“一切钟鼎彜器、碑版摩崖文字皆有可观,莫非经传史料”,砖瓦文字亦是如此。砖瓦文字的探究记载也可追溯至两宋,到元明之际更多见于文人诗文,作用多为考校名物兼而证史传经义之不足。

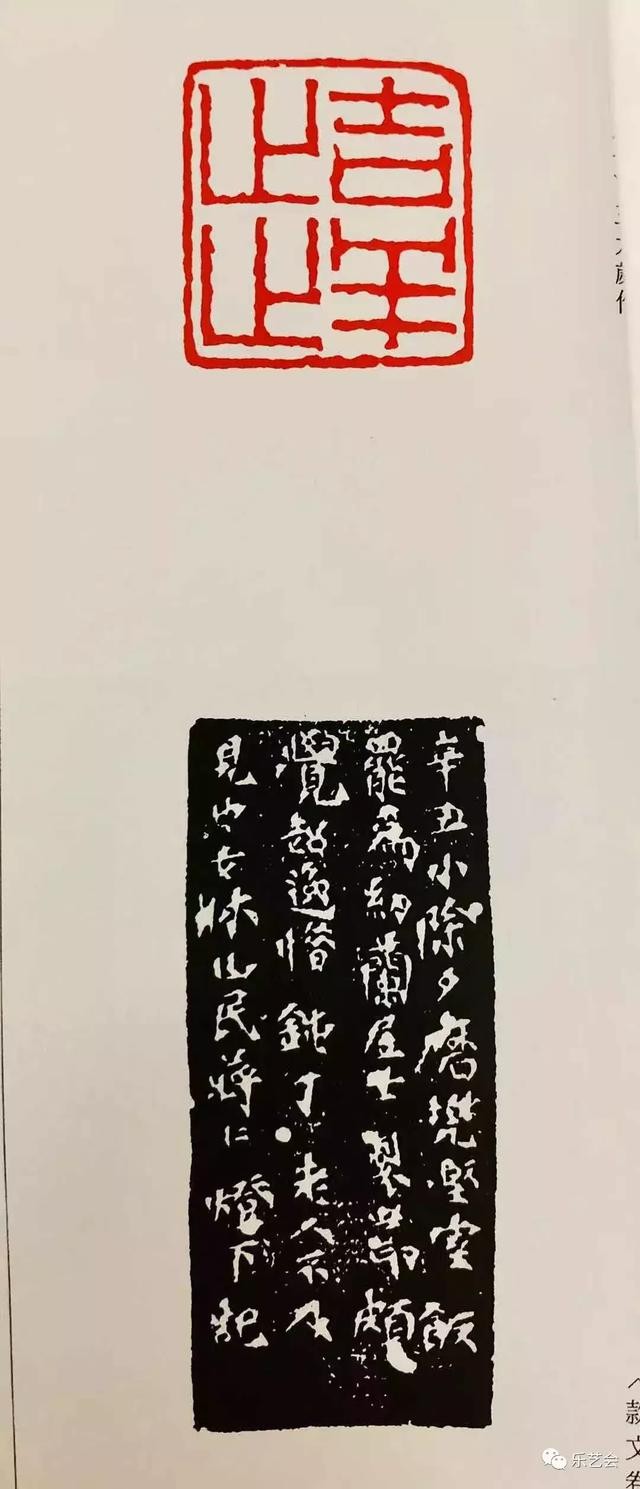

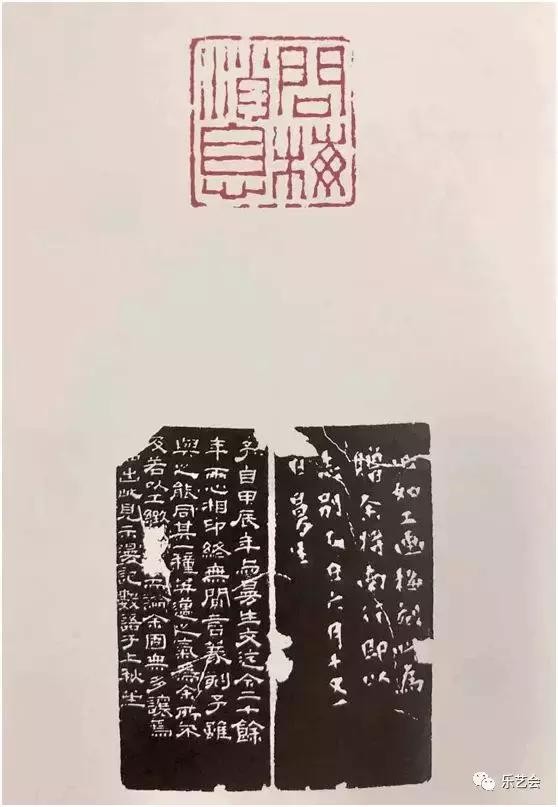

在清代金石学复兴,文字的证经補史作用更向书法篆刻领域渗透和倾斜。就在龚定盦先生发出“但恨金石南天贫”的慨叹时,影响清代书法篆刻领域半壁江山的西泠八家在吸收了古砖瓦文字高简、质朴的典型特征,完成了区域流派风格的定位。

东晋.永和二年多文字砖

西泠八家之蒋仁“吉祥止止”印及边款

陈曼生“问梅消息”印及边款

君宜富贵砖

赵之谦 “节子”印及边款

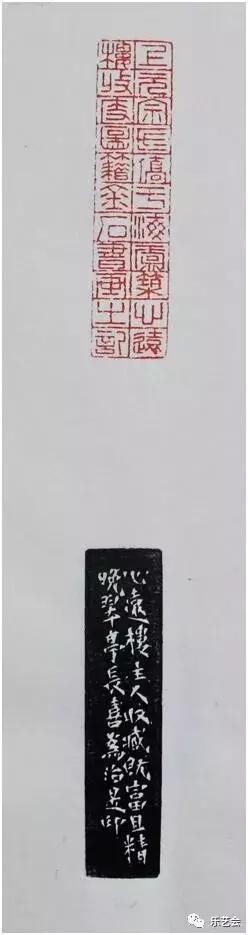

胡澍 “上元宗氏侨于海虞筑心远楼收庋图籍金石书画之记”及边款

文明的天平并不总是倾斜的,东南历来缺少鼎彝、摩崖,然而汉晋时代整个三吴大地留下了数量惊人的古砖及砖文资料,为金石学的拓展、书法篆刻艺术的创新提供了一个可资借鉴的独特领域与视角。

这些也许就是砖瓦砚的人文属性与人文背景,也是其独立于实用砚功能而存在于文人案头的实际意义。

2019年9月11日 修改补图

本文已经获得作者授权乐艺会发布

图文由作者提供

欢迎转发

谢绝未经同意直接拷贝到自己公微号发布