分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]

2015-10-23 00:00

在经过一年的展评写作后,刘张铂泷开始对摄影作为一种现代的创作媒介产生反思。怎样的摄影作品才必须用摄影的手法呈现,而能避免仅仅被当作一个“切片”?艺术家在创作时为何需要意识到媒介的局限?刘张从任悦老师的文章中得到某种印证,继而开始采访一些从摄影人转而成为不完全是摄影人的创作和写作者。

本期被访人:顾虔凡,自由撰稿、翻译、艺术批评。写作和译文散见于艺术当代、艺术新闻中文版、燃点、ArtForum China、Esquire China、三联生活周刊等媒体。本科毕业于中国人民大学新闻学专业,曾在杂志社和美术馆工作,现在纽约攻读艺术史硕士。在线学术平台“狩猎”主创。

采访、整理/ 刘张铂泷

刘:前段时间看了任悦老师写的文章(风景依然不明,https://1416.me/18287.html),我很同意她里面所说的需要有人来做摄影这件事,做的更扎实。我觉得国内有的摄影作品就是学一个国外的风格。但就任老师这篇文章里面提到的四个摄影师,他们不是去学国外摄影师的风格,而是用自己的图像语言去表达东西。我很认同这种方式。但看完又会觉得这种方式很纯摄影。我自己开始也是因为喜欢摄影才学的艺术,后来慢慢就不那么坚持去做摄影的东西了。我就很好奇别的不做摄影了的人是为什么不做了。

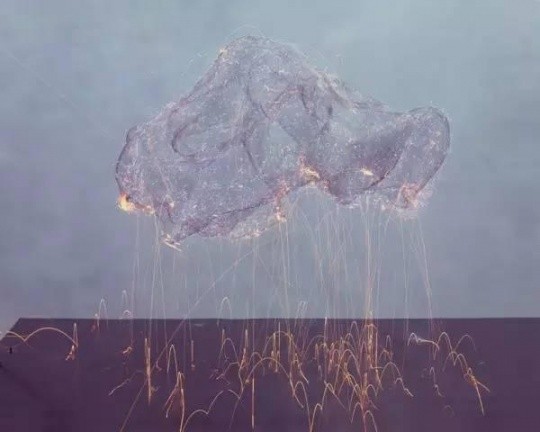

顾:我本科是学新闻的,任老师的学生,很喜欢她联系传播学和社会学来看待摄影的视角。当时也上新闻摄影的课程,内容比较具体,比如暗房技术,比如对新闻摄影中的社会属性进行讨论等等。到大四实习的时候去了南方报业集团的一本杂志,当时的三位老师曾翰、仇敏业和杨弘迅给我的印象深刻。他们在工作之余都有自己的拍摄项目,而且即使是给媒体拍照也有自己的想法和创作习惯,比如曾翰当时用大画幅拍摄中国景,cosplay的人物,讨论超现实;仇老师带我最多,他有很多非常细腻敏感的创作,像是近期捕捉电的光影而生成非常梦幻效果的《我的天》系列;还有阿迅,他喜欢用宝丽来成像,以此探讨“瞬时性”,又非常在意影像本身的质感……作为摄影师,他们三位都很有想法,尤其放到七八年前,和其他一些购买图片库现成照片,或者直接拷贝外国杂志照片的媒体相比,他们真的是务实又保持着理想的创作者,也拓宽了我对所谓editorial photography的想法。

Wolfgang Tillmans-PCR,David Zwirner,New York,USA

刘:这一点他抓的特别准,某种程度上可以说是猎奇,但他猎奇的方式又是猎那些不是“奇”的东西,就是身边的东西。

来源:色影无忌影像频道影像馆 作者:刘张铂泷

分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]