分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]

2025-07-15 16:36

在那个纸质书信承载着深情与思念的年代,一封封信札诉说着过往的故事。如今,我们逐渐与纸质书信疏离,回望那些渐趋泛黄又饱含温度与激情的信札,它们如同被时光封存的宝藏,等待着我们去探寻。

(请横屏查看)

北京画院首任院长叶恭绰写给胡根天的回信 私人藏

这是一封北京画院首任院长叶恭绰写给胡根天的特殊信札,它不仅承载着两位广东学者对文化建设的系统性思考,更像是一纸鸿雁,跨越时空的长河,将北京画院与岭南相连,也为一场特殊的展览埋下了伏笔。

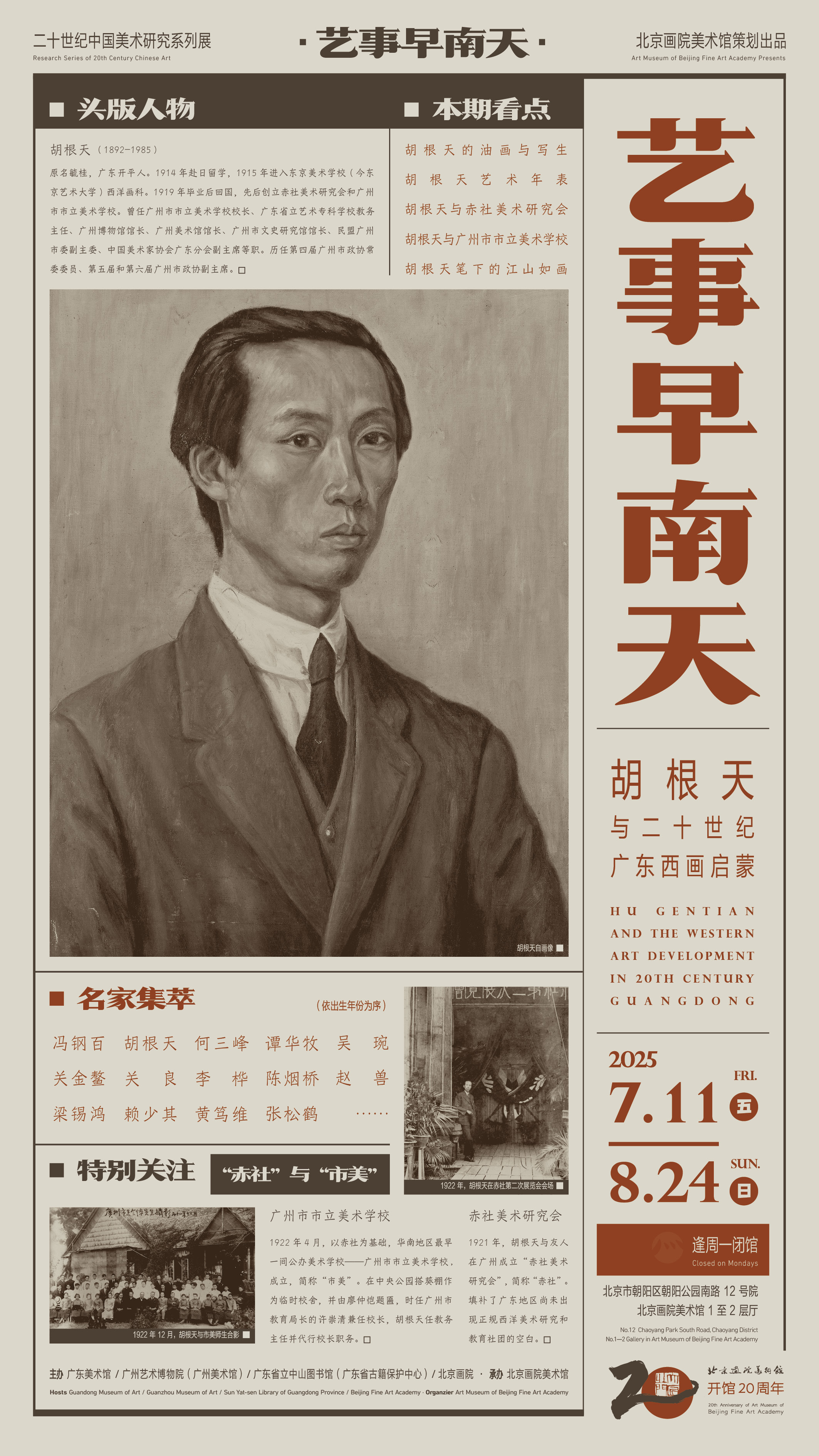

2025年7月11日至8月24日,由广东美术馆、广州艺术博物院(广州美术馆)、广东省立中山图书馆(广东省古籍保护中心)和北京画院联合主办的“艺事早南天——胡根天与20世纪广东西画启蒙”在北京画院美术馆一、二层展厅展出。

展览的名称来自1992年教师节,关山月先生为缅怀恩师胡根天而创作一首诗。这首诗不仅表达了对胡根天的敬意,更深刻反映了胡根天在广东艺术启蒙运动中的重要地位。诗中这样写道:

纵横艺事早南天,

赤社西风引在前。

纪念诞辰师百岁,

难忘导向得先贤。

北京画院吴洪亮院长在展览前言中写到:“回望胡根天先生的艺术旅程,恰似在喧嚣中打捞一段沉默的艺术密码。”这位被历史尘埃短暂遮蔽光芒的岭南文化巨擘,在20世纪初的动荡时局中,带着从日本学习到的西方文艺与教育理念回到家乡,投入到建立文化新秩序与中国近现代艺术转型的洪流之中。

自画像 胡根天 61x45.5cm 布面油画 1919年 日本东京艺术大学美术馆藏

胡根天,原名毓桂,1892年出生于广东省开平县一个普通的华侨家庭。他8岁进入私塾读书,从传统的书法、旧体诗词中汲取营养。14岁时,胡根天成为当地小学的第一批学生,由此第一次接触到图画课,便对此产生了浓厚的兴趣,有机会便去离村子不远的一间专门负责写相的画店去观摩。后来在学校中接触到《芥子园画谱》等画刊,并自己买了《十竹斋画谱》等书自己钻研,到19岁小学毕业时,通过铅笔画的临摹已经初步掌握了西洋画在形象表现方面的技法。

1914年,母亲病逝,22岁的胡根天离开家乡,在父亲的资助下前往日本东京美术学校学习西画。胡根天到日本时,正值日本现代油画繁荣之际。在这里,他系统地接受了西洋学院式绘画训练。

展览现场

此次展览还特别展出多份珍贵手稿。《回忆我的母亲》回顾了胡根天作为侨工家庭小儿子与母亲相依为命的成长经历;《艺圃耕耘录》则可视为他对自己艺术人生的回顾,详细记述了日本习画与留学往事。

在日本近五年的学习,让胡根天不仅了解到西方艺术的源流和发展趋势,还接受了完整而规范的西方学院教育。1919年毕业后,他将所接受到的现代美术教育理念与人文主义理想一起带回家乡,以“赤社美术研究会”和“广州市市立美术学校”为起点,启蒙大众对于西方艺术的认知与审美,同时构建起广东地区早期高等美术教学体系。

展览现场

胡根天的后半生陪伴着广东文博事业的起步与发展,从博物馆、美术馆、文史馆到画院、文联、美协,都留下他探索实践的身影。这位20世纪广东现代美术教育和文博事业重要的奠基者与开拓者,其贡献不仅在于艺术创作,更在倾其一生所构建出的文化发展“生态链”。

展览现场

胡根天与赤社美术研究会

西洋美术的启蒙运动使社会上渐次普遍地开展了一个新局面,过去只懂得临摹抄袭的错误认识被扭转过来了。

——胡根天

1921年,胡根天与友人在广州成立“赤社美术研究会”,简称“赤社”,填补了广东地区尚未出现正规西洋美术研究和教育社团的空白,为艺术家们提供了思想碰撞的空间。

赤社宣言如下:

放眼看去,在人类醒觉的回顾中,艺术之神在那一线光明的路上向着我们微笑;抱着无穷的爱与渴望的我们,今后唯一的努力,就是走那一线光明的路。

我们手上拿着的是笔与调色板;我们眼中映着的,是森罗万象的自然;我们胸中只有赤诚的心和赤热的血。

我们以为艺术家为艺术的活动,意志不可不勇士化,思想不可不哲学化,行动不可不幼孩化。我们又以为艺术家真挚的强烈的人格上筑起。我们尤确信伟大的艺术作品,非由艺术家真挚的强烈的全人格不断的研究不能产生。

我们主张艺术不可不生命化,要一刻也不能任他停滞。我们为拥护艺术永远的新生命,主张从传统的方法中把艺术的形式永远解放。我们对于文化的贡献,愿一一从艺术的精神出发。我们对于仿佛航行荒海的现实社会,主张从艺术的立脚图根本的改造。

我们为群而结合,为研究艺术的群而结合。我们的精神是赤色的。我们希望我们为艺术而结合的群永远存在,赤色的精神也永远存在。我们努力向前去了,敢说声宣言!

该宣言宣告了艺术家崇高的艺术理想和艺术兴趣,洋溢着满腔热情,追求艺术的绝对自由。这一宣言极大地影响了向往艺术的年轻人,使新艺术青年带有理想主义的色彩。

胡根天曾对社团名字由来有过详细说明:一方面“赤”字在色彩心理学上是表示热烈、诚挚、积极、刚强,意义较好;再来与广东地理位置有关——“据我国古书说南方属赤,广东位于我国南方,取名赤社也有根据。”

1922年,赤社第二次画展在广州中央公园东北边盖搭的葵棚举办。

赤社同仁前排左起:梅雨天(与天)、胡根天;

后排左起:梁銮、卢子枢、陈丘山、冯钢百、徐守义(东白)

1921年10月1日至7日,“赤社第一次西洋画展览会”在广州市立师范学校礼堂和操场举办,汇集胡根天、陈丘山、梁銮、徐守义、梅雨天、雷毓湘等人创作的油画、水彩画、色粉画、木炭素描、铅笔速写等西画作品160余件,成为广东地区第一个西画展览。随后每一年,赤社在举办展览会的同时也不断吸引着更多优秀的海外归国艺术家,冯钢百、赵雅庭、黄潮宽、关良、关金鳌、李铁夫等人陆续加入赤社,共同致力于西画的创作和传播。

德国王宫 关金鳌 78.5x61cm 布面油彩 1938年 广州艺术博物院(广州美术馆)藏

女头像 冯钢百 61x51.5cm 布面油彩 广东美术馆藏

戏剧人物之二 关良 34.5x35cm 纸本设色 1953年 北京画院藏

在整个20世纪20年代及30年代的前几年,赤社一直是广东油画的中心,为普及、传播西画作出了巨大贡献。1927年,“赤社”被迫改为“尺社”,后因财力不支等原因,“赤社”最终走向了衰落。

胡根天与广州市市立美术学校

1922年4月,以赤社为基础,华南地区最早的一所公办美术学校——广州市市立美术学校(简称“市美”)成立。学校将中央公园搭葵棚作为临时校舍,并由廖仲恺题匾,时任广州市教育局长的许崇清兼任校长,胡根天任教务主任并代行校长职务。

1922年12月,胡根天(前排左八)与市美师生合影

1926年,广州中央公园内市美校舍全景

市美创办之初虽只开设西画专业,但参考日本现代美术教学模式,构建起早期高等美术教学体系,实现了从传统师徒制到现代院校教学的转型。除专业课外,市美还开设了国文、外语、美术史、美学、解剖学、色彩学、透视学等相关课程,编印《美术》《市美学生》等校刊杂志,开创了广东地区现代美术教育的先河。

展览现场

市美先后聘请冯钢百、谭华牧、何三峰、许敦谷、关良、倪贻德、陈之佛等留学归国的艺术家,带来不同风格的西方现代艺术知识及理念,同时也培养出像李桦、吴琬、赵兽、梁锡鸿、陈烟桥、赖少其、张松鹤、黄笃维等年轻画家。本次展览将这些名家集萃一堂,诸多作品均为首次在京展出。

窗 陈烟桥 21.5x15.5cm 黑白木刻 1933年 广东美术馆藏

海港灯光 赖少其 44.5x62.5cm 套色版画 1974年 广东美术馆藏

花 梁锡鸿 42x34cm 布面油彩 1931年 广东美术馆藏

观音山水塔西望 何三峰 63x91cm 布面油彩 1948年 广州艺术博物院(广州美术馆)藏

苦笑 李桦 23x15.5cm 套色版画 1940年 广东美术馆藏

兰花 赵兽 26.5x33cm 纸本水彩 1976年 广东美术馆藏

雪景 黄笃维 23x31cm 纸本水彩 1943年 广东美术馆藏

广州市立美术学校从1922年成立至1938年结束,走过了16年的风雨历程。作为学校的奠基人和校长,胡根天为中国现代美术教育做出了巨大的贡献。他的学生李桦称胡根天为拓荒者:“一桩伟大的事业开拓出来,使沙漠变成了一片绿洲。”

展览现场

胡根天笔下的江山如画

胡根天一生热爱自然,用画笔记录生活、赞美祖国的壮丽河山。二十世纪三四十年代,因战乱暂居粤北时期,他依然坚持创作并因地制宜,用竹笔写生,留下一系列具有独特韵味的“竹笔画”。

睡猫 胡根天 20.5x26.5cm 纸本铅笔 20世纪30年代 私人藏

促进广州、中国美术事业的繁荣发展,是胡根天毕生的理想。1982年,广州画院成立,他主动把自己珍藏的一批名画册捐献给画院。1984年,他把个人几十年创作的170多幅油画捐赠给广州美术馆。他的作品虽然大部分毁于战火,但我们从仅存的十多幅作品中依旧能见其湛深的油画艺术造诣。

展览现场

晚年,胡根天不幸患眼疾,但他仍然积极参加各类画展、画会的活动。1984年下半年,胡根天的双目完全失明。1985年,为了春节广州市的大型书画展览,他凭借惊人的毅力、丰富的想象力和准确的判断能力,在摸索中完成了他一生中最后的一幅作品——“江山如画”,署名题字“九四瞎翁”。

风景 胡根天 28x38cm 纸本油彩 20世纪50年代 私人藏

三江风景组图之三 胡根天 20x28cm 纸本竹笔水墨 1939年 私人藏

胡根天曾谈及自己对艺术的看法时表示,“一方面,我以为艺术必出于创造,创造是艺术的生命,艺术除了创造,价值就差不多等于零;一方面我又以为无论艺术生活、实际生活,都是‘人’的生活,并且是声气相通,脉络相连的‘人’的生活。”

展览现场

结语:

“艺事早南天——胡根天与20世纪广东西画启蒙”展览以胡根天为切入点,全方位呈现了他在艺术创作与美术教育领域的成就,同时将视野拓展至20世纪初活跃在岭南地区的众多艺术家。他们共同构成了那个时代的艺术群像。在那个风云变幻的20世纪上半叶,他们用艺术的力量回应现实,以新的美术浪潮推动着社会进程。他们的探索与坚持,在当下依然引领我们,寻找破解某些文化困局的启示。

此次展览不仅是对胡根天及其同辈艺术家们的致敬,更是对那段波澜壮阔的艺术历程的回顾与反思。展览通过这些珍贵的作品和文献,让观众感受到艺术的力量,以及艺术家们在时代浪潮中所展现出的勇气与担当。

分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]