分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]

2025-08-21 20:30

在信息光速流动、媒介日新月异的今天,艺术正在经历一场深刻的转向。不再满足于作为静态的观赏对象,而是积极求索交融与互动。在这场观念与技术的双重变革中,艺术家们将创作变为一场跨越技术、学科与文化界限的建立在万物互联表象下的感知实验。

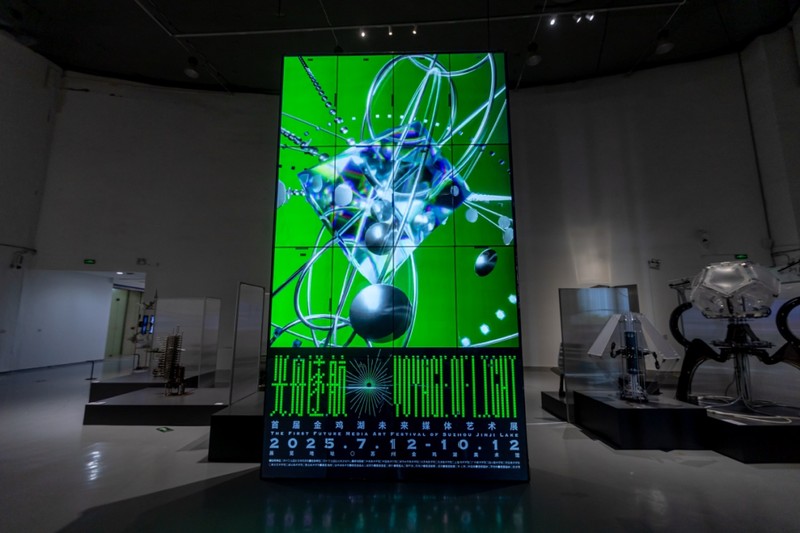

2025年7月,“光舟遂航——首届金鸡湖未来媒体艺术展”在苏州金鸡湖美术馆正式开展。作为中国首个聚焦“未来媒体生态”的学术性展览,本次展览汇聚来自全国十二所重点艺术高校硕博新锐之作,涵盖实验艺术、跨媒体艺术、科技艺术、雕塑与公共艺术、艺术与空间等多个学科方向,运用算法生成、虚拟现实、人机交互、人工智能等多元媒介,呈现了青年一代对于技术伦理、空间记忆、身体边界与社会想象的集体发声。

本次展览联动全国十二所著名艺术院校,采取“专家推荐—学术评审”双轨机制,由各院校具备教学、研究与创作实践经验的专家组成评审委员,推荐年度最具代表性的作品参展,并从中选出入围者。奖项设置有:『先锋奖』授予在技术融合与观念表达上最具颠覆性的作品、『开拓奖』表彰在跨学科实践中开辟新路径的创作者、『新锐奖』聚焦于最富艺术潜力新生代创作者,最后展览特别设置『光舟奖』,授予本年度最契合展览主题的作品,由策展人与美术馆联合推选。这一机制,不仅体现了展览本身高度的原创性,更展现出美术馆与高校在产学研融合方面的延展与深度。

下面让我们一起走进这场“未来媒体艺术展”的盛会,在斑斓炫目的视觉体验下,共同感受展览所呈现的学术性与艺术价值吧!

本文将按照奖项类别进行作品展示,后续还有系列文章继续进行介绍!

『先锋奖』

技术融合与观念表达最具颠覆奖

空像 | 颜汶浩 | 装置 | 尺寸可变 | 中央美术学院

作品由影像和装置组成。影像部分是一群人们从虚空的电梯走出,在一个狭小的盒子里举杯欢宴。觥筹交错的宴会厅里,有现代装扮的人类,也有褒衣博带的神像。装置部分由可升降水平面和这群人像的倒置小型雕塑构成,当玻璃钢内水面下降,在原本应是头颅的地方产生泡沫并随之落下、破裂,“啵”的一声,一切便都烟消云散。《空像》使用泡沫这一脆弱材料来探讨生命和记忆的虚幻与无常。作品创作灵感来自颜汶浩早晨的偶然发现:水杯底部的水滴所形成的泡沫,几秒钟后便破裂消失。颜汶浩通过对这种“瞬间”的捕捉,表达情感、关系和社会现象的脆弱性。

推荐语:

作品《空像》以泡沫为核心媒介,通过其短暂与易逝,隐喻生命与记忆的虚无与不确定。透明质感激发观众对表象与真实间张力的感知,引导其在光影与触觉的互动中思索“消亡”与“创造”。作品如同凝固的情感切片,同时质疑消费主义幻象,呈现美与崩塌、永恒与瞬息之间的辩证诗意。

——冯梦波

中央美术学院实验艺术与科技艺术学院院长

尤利西斯| 陈思帆 | 多屏影像 | 中国美术学院

作品场景选自詹姆斯·乔伊斯长篇小说《尤利西斯》中的18个瞬间,使用AI制作,展现1904年6月16日主人公布卢姆在都柏林的一天。人物造型源自:1967年约瑟·斯特里克(Joseph Strick)执导的电影《尤利西斯》以及2015年安迪·阿诺德(Andy Arnold)执导的话剧《尤利西斯》中的人物形象。

推荐语:

“到源头饮水,与伟大共处”,这件作品致敬了詹姆斯·乔伊斯的《尤利西斯》这部现代文学的巅峰之作,作者尝试用新的媒介描绘都柏林街头日常生活的史诗,人工智能语言的加入会为这场由思想流动、记忆碎片与感官体验而编织成的文本拼图增加什么样的维度?作者在重新诠释这一经典时,并未简单地借助AI技术直接生成影像,而是以此为路径回溯到二十世纪,重新“看见”并“呈现”1904年6月16日的都柏林。在这过程中,作者的知识与经验贯穿始终,为作品注入深刻的人文内涵。

人物造型参考了1967年约瑟·斯特里克的电影与2015年安迪·阿诺德的话剧,布卢姆、斯蒂芬与莫莉被赋予一种模糊且充满张力的不确定存在。画面中,布卢姆的侧脸在数据微光中若隐若现,斯蒂芬脚下的沙粒与海浪化为流动的像素,虚实交织的画面营造出细腻而动人的叙事氛围。布卢姆的旅程不仅是一场意识的探险,更象征了现代人的诞生。屏幕上闪烁的都柏林街景,既是历史的回响,也是未来的投影,展现出超越时间的深刻思考与丰富想象。

——管怀宾

中国美术学院教授、博士生导师本展览策展人

『开拓奖』

跨学科实践开辟新路径奖

机械胚胎-根源 | 何嘉维 何子振 | 装置 | 120cm×60cm×60cm,80cm×70cm×70cm | 广州美术学院

作品的主体由三组通过数据信号互联的机械装置构成一个机器胚胎试验场,模拟着后人类生命形态所呈现的离身性、去身体化的趋势,机械胚胎经过交互传感器,累计参与者的脉搏数据作为逐渐获得生命信号的驱动力,气膜如同呼吸般在运动,从中隐约可见生命胚胎的机器理性。作品以控制论的自反性、自组织、创生性的三次进化来概括后人类的推衍过程,将自然意义上的身体被转化为处于重塑、重构以及变形过程中的虚拟身体,将关于生产机器的幻想式演绎转变成一种科幻式的表达。

推荐语:

何嘉维的《机械胚胎-根源》是一部充满科幻思辨的装置作品,它大胆地探讨了人工智能和机器进化的未来图景。作品挑战了人类对机器人拟人化的想象,转而强调机器向自然的学习,以及非人类中心化的技术路径。无论是机器人学习植物轮作,探讨人机资源分配,还是“机器的寒武纪”概念,暗示湿机器、柔性机器人的快速发展,亦或是”数据比特涅槃”中机器通过自毁以求进化,都展现了作者对未来生命形态、创造力边界以及技术伦理的深刻思考。作品以其独特的视觉语言和前瞻性的概念,引发我们对人工智能时代人类自身定位的再审视。

——冯峰

广州美术学院跨媒体艺术学院院长

长江缝隙| 胡清雅 | 影像 | 05'08'' | 北京电影学院

《长江缝隙》是一部借助生成式人工智能技术完成的实验性数字影像。影片以长江为文化母体,将水墨意境与数字影像语言交织融合,讲述了一个关于未来科技高度发展导致长江流域出现生态危机的故事:江水干涸、文明湮灭,人类试图借助仿生科技重构被遗忘的河流记忆。全片分为“序章”、“初载”、“江有汜”与“流水汤汤”四部分,从生命起源的微观镜头到文明衰落的幻象崩塌,再到虚拟时空中的文化缝合,最终归于人与自然共生的哲思回望。

推荐语:

该作品展现出对新技术应用的探索精神与良好的艺术把控能力。作品整合图像、视频与语音生成等多种AI工具,在视觉上将AI生成内容同数字艺术及新媒体艺术创作工具相结合,实现了具有个人风格的视听表达。 该影像以长江为文化母体,聚焦其生态演化与文明传承,完成度较高,兼具现实意义、思想深度、艺术美感与技术探索。在视觉叙事与氛围构建中体现出作者对数字时代影像感知与美学的深入思考,是当下AIGC创作语境下一次富有创造力的尝试。

——王跖

北京电影学院美术学院院长

雏| 熊若彤 | 装置 | 270cm×250cm×360cm | 中央美术学院

雏:空白/雏形;事物开始诞生时原初的混沌,亦或者,认识世界时独属的经历或状态。作品选择以空间表现现实中具体的生存境况,将语言无法言说的颤动安放在这里,去呈现问题本身以及当下现状的感受。作品通过场域中的温度、声音、图像及物相互构建起的关系去进行开放的想象和感觉———反刍、等待与降临。

推荐语:

《雏》以“雏形”为起点,探索万物初生时的混沌与生命力,将人们成长过程中的独特经历融入空间构建。作品通过温度、声音、图像与物的互动关系,唤起观者对自身生命经验的回望与感知,展开一场超越言语的感性旅程,探讨存在与现实的意义。

——冯梦波

中央美术学院实验艺术与科技艺术学院院长

喇嘛寺| 吕艺杰 | 多屏影像 | 18'00'' | 中国美术学院

作品通过三维扫描技术和历史叙事,呈现了云南一座已被拆除的寺庙——兴化寺的记忆。一鲸落而万物生,作为一座喇嘛寺,兴化寺在废弃后的时光中,成为了周边建筑兴建的重要取材地,哺育了附近的村庄与居民。作品不仅重现了寺庙的物理遗址,还通过母亲以亲身经历的叙述,论证了这座寺庙在社会和地方文化中的地位。作品思考了历史的遗失与记忆的重构,以及在现代化进程中如何保留和传承地方文化和集体记忆的思考。

推荐语:

江兴化寺曾是滇西地区最重要的藏传佛教寺庙之一。在近现代的社会变迁中,喇嘛寺的建筑构件散落于附近村落的各处建筑中。在此过程中,喇嘛寺的废墟也同时成为当地居民的记忆与日常言说中的一片“遗迹”。时至今日,喇嘛寺已经彻底成为地图上的一个地名。视频装置《喇嘛寺》围绕地名的纪念性展开,通过影像、行动等媒介手段,将家庭记忆与集体历史、物质遗迹与非物质遗存进行编织,讨论历史语义层叠的互文关系和空间记忆的承载方式。

——李凯生

中国美术学院跨媒体艺术学院院长

『新锐奖』

最富艺术潜力新生代奖

困镜计划| 张秋实 | 装置 | 尺寸可变 | 上海大学美术学院

《困镜计划》将屏幕转化为介入式装置,以365块废旧屏幕的视觉化叠加,精准捕捉了数字时代人类存在的张力状态,既构建了技术异化的视觉隐喻,又通过数量的日常性重构(象征一年时光)赋予作品时间维度的仪式感。作品在解构屏幕功能性的同时,激活了观者的身份认知焦虑——当数据洪流成为新的牢笼,"本我"如何挣脱算法编织的超我?这种介入式审美体验,既是对媒介物性的深刻反思,更在展览空间中催生了关于技术伦理的集体觉醒。

推荐语:

这是一件探讨人类在人工智能时代处境的作品,人类与数字技术之间相互依存的关系彷佛清醒与睡眠之间的困顿交织状态。现代科技既是梦境孕育者也是束缚的襁褓,人类既是梦境的缔造者也是被大模型所困的囚徒。本作品收集废旧手机及平板电脑的屏幕(365块)并在上面雕刻,试图唤醒人们对“本我、自我、超我”之间关系的再思考。

——金江波

上海美术学院执行院长

压缩窗纪元| 陈美懿 | 装置 | 240cm×130cm×60cm,170cm×250cm | 四川美术学院

窗是虚拟与现实的接口,是否也能成为恐惧的裂隙?在风之城,电能源于人们日夜的“凝视工作”,即市民昼夜注视一个名为“聚焦”的中心装置,以维持城市运转。装置分三部分,风之城地图与全息风扇投影模拟着这个城市的运转结构;红房子屏风里的视觉戒律,撕裂边界的屏风窗外泄着虚实交织的风暴;终章的迷宫窗,则展现了一个无限循环的世界。透过隔间,流动的窗外世界与静止伫立的隔间构成一个内窗迷宫。当凝视成为生产资料,窗框内外的现实边界正在被数据流悄然重塑。

推荐语:

陈美懿的《压缩窗纪元》从“窗”这一日常建筑构造进行研究。在她的作品中“窗”是虚拟与现实的接口,亦或是恐惧的裂隙,流动的窗外世界与静止伫立的隔间构成一个窗的迷宫。窗框内外的现实边界被数据流悄然重塑,用视觉编织着集体幻觉的囚笼。撕裂边界的屏风窗外交织着虚实的风暴,展现了一个无限循环的世界。

——李川

四川美术学院实验艺术学院院长

复兴计划:幻肢解构| 封帅 | 影像装置 | 尺寸可变 | 湖北美术学院

《复兴计划:幻肢解构》以“肢体的主导权”为核心,通过交互装置的形式,探讨人与肢体之间的关系。试图揭示在现代科技的介入下,肢体的感知和控制权如何被重新定义,装置通过肢体交互下的视觉、声音反馈,引发对自身肢体主导权的思考。

推荐语:

《复兴计划:幻肢解构》围绕身体在场与虚拟技术展开,以声音影像装置与现场交互探讨技术革命下身体重新占据主导的状态。作品通过实时传感数据驱动视觉与音频生成,以触发、延迟和噪声的持续裂解,让身体感知在虚拟化与碎片化中被打散又重组。“不稳定”与“缺失”成为即兴生成的重要切口,让观众在观看与聆听中体验身体的“在场”,建构出技术介入下另一种感知叙事。这部作品展现了封帅在声音、交互与影像领域持续深入的实验探索。

——唐骁

湖北美术学院实验艺术学院院长

竹叶青| 孙雪怡 | 影像 | 8'00'' | 西安美术学院

影片在女侠探访不同领域女性劳工中徐徐展开,在其中能嗅到一些蛛丝马迹:女侠不再是一个悬浮的角色,不再是对历史里缺失片段的想象,她和女性劳工二者的命运通过各种方式突然串联在一起。最后当影片中的女侠尝试通过一把竹梯攀爬到竹林的最高端时,宛如青蛇从集体中顿悟,回到竹林间,而竹叶青是否完成了自我的发掘还是回归野蛮这是个难以言说的问题。

推荐语:

孙雪怡的影像装置作品《竹叶青》,将对边缘女性劳工群体的长期关注,巧妙地转化为“女侠”电影叙事,并将其与女性劳动者的命运交织在一起,将武侠世界的意象转化为对现实生活的隐喻,将传统符号与工业废墟、竹林秘境、武侠美学以及当代劳工的生存图景,相互并置。竹林中扭转蛇行的场景叙事,既象征着自我觉醒的仪式,也似乎是对现实生活中女性困境的一种解构和诘问。正如“孙孙女王项目”所展示的,这件作品探讨了女性身份和自我赋权的议题,打破了艺术表达的传统边界,既具有批判的锋芒,又充满了诗意和哲思。

——武小川

西安美术学院副院长

一封未寄出的信| 陈颖昊 陈逸飞 | 装置 | 400cm×400cm | 南京艺术学院

在科技的洪流下,到处都在鼓吹新世界的来临,技术的蔓延就像作品中光的流动一样,从中心向四周发散,每一个立起来的陶瓷都像是等待技术馈赠的个体一样。《一封未寄出的信》将玉泥料与信纸、无纺布做结合,制作出含有纸纤维的陶瓷泥浆,使烧制后的陶瓷更具备可塑性,通过对作品中心交互控制器的数字化实现,完成传统与现代的对话。

推荐语:

《一封未寄出的信》大胆解构“信”的本质,映照、反思社交媒体时代下的沟通困境。作品由嵌入式RGB灯带与红外感应系统共同生成的反复转瞬明灭的光影,强调“未寄出”的进行时,具化交流中无可奈何的欲言又止,放大科技筑起的交流隔阂;光的感应只因人的靠近而产生,表现暗流之下强烈的倾诉渴望,与作品呼唤现实社会情感联结的旨意相扣。书信是信息传递和情感传达的载体,陶瓷永存而灯光短暂,作品以巨大的媒材张力表现实时信息交流的效率悖论,在对科技与情感的议题拉扯中探索沟通的边界。

——林书传

南京艺术学院美术馆副馆长

影灯·新三打白骨精 | 李寒轩 | 影像装置 | 清华美术学院

“三打白骨精” 是传统皮影戏的经典剧目,在没有数字技术的年代,影人通过巧妙机关结构以及生动的皮影光影演绎,表现了西游记中的这一精彩故事——白骨精为了吃唐僧肉,先后变幻为村姑、妇人、老夫,全被孙悟空识破。本次设计实践,围绕西游的降妖母题,将传统皮影在数宇展陈语境下进行叙事转译,第一幕为AI换脸电信诈骗,第二幕为滤镜网红虛假直播,第三幕为电视广告卖假药养生骗局。作品聚焦AI技术的社会信任议题,以传统三幕剧形式展示技术时代下的新叙事。

推荐语:

《影灯·新三打白骨精》借数字时代的信息媒体技术对传统皮影艺术进行了创造性转化。作品巧妙地将西游降妖母题与当代技术伦理议题相嫁接,通过三幕剧形式,犀利地揭示了AI 换脸诈骗、网红虚假人设、养生骗局等社会问题。作品既延续了皮影戏的叙事智慧,又赋予其批判现实的当代意义。作者通过数字展陈技术的创新运用,实现了传统艺术语言的现代转译,展现了其对"非遗数字化活化"领域的关注与实践。其艺术形式的创新,也为人工智能时代的技术伦理讨论提供了生动形象艺术化路径。

——杨冬江

清华大学美术学院副院长

ἀτομος,不可分割 | 冯铉淇 | 影像装置 | 尺寸可变 | 鲁迅美术学院

Ἀτομος 是英文中“原子”的希腊词源,原义为“不可分割的”。本作品分为三部分,第一部分:裂隙与链接,作者将电力工业生产过程中的工业探伤底片进行重新处理,通过对电力生产设施中裂隙的诗意呈现,揭示潜藏于社会装置内的能量矛盾状态。第二部分:无尽花火,作者以多屏影像方式展示电力在运输、分配、控制及显现过程中的权力拓扑结构。第三部分:要有光,作者通过对单向二极管照片的悬置展示,和对二极管信号灯闪烁的捕捉,暗示机器生命中的二进制秩序,诉说数字时代的生命状态。

推荐语:

该生通过三个部分作品将电力工业的物理现实与社会学、哲学思考紧密结合,通过影像、照片、装置等形式,以智能时代电力工业的具体物象(探伤片、电网、二极管)为切入点,层层递进地构建了一个关于现代社会本质的宏大叙事:我们生活在由“电力”这一无形力量所编织、连接、同时也被其分割、规训、原子化和编码的精密系统中。作品揭示了技术乌托邦表象下的权力结构、个体困境和系统性的矛盾裂隙,并试图在这些“裂隙”中寻找反思与抵抗的可能性。

——张丹

鲁迅美术学院实验艺术系系主任

无人浏览的页面| 徐帅 | 影像装置 | 400cm×400cm×300cm 尺寸可变 | 天津美术学院

作品运用影像装置结合行为表演,以跨媒介的形式改编艺术史中的经典作品(《维特鲁威人》等),构建出一个具有互文性的跨媒体剧场空间,邀请观众共塑虚拟身份并激发其对媒介本质和信息传播机制的深层反思。作品探讨了当下数字时代的身份问题、传播媒介的演变以及虚拟与现实之间的边界问题。

推荐语:

《无人浏览的页面》以跨媒介的形式改编艺术史中的经典作品,构建出创新性的美学体验。作品呈现了屏幕的成像原理,探讨虚拟与现实间的边界问题,不仅呈现了前沿技术的视觉奇观,更批判性的揭示了数字科技在重构人类身份和沟通方式过程中可能引发的疏离与异化,引发人们对未来媒体生态的无限遐想。

——张锰

天津美术学院实验艺术学院副院长

『光舟奖』

在东方智慧与新技术对话中体现未来媒体精神与实验意志的奖

滴动仪| 聂士昌 | 装置 | 90cm×70cm×80cm | 中国美术学院

此装置将中国传统文化中的罗盘元素和自然现象进行同构,通过机械传动的方式模拟水滴落入水面所引发涟漪波动,带有篆文和卦爻的一圈圈符号如同涟漪般的起伏、蔓延、以及波浪的层层叠加……作品通过机械动力组合探寻传统字宙观中微小变化与宏大秩序之间的某种联系,揭秘文化中关于某种宇宙法则的古老智慧。

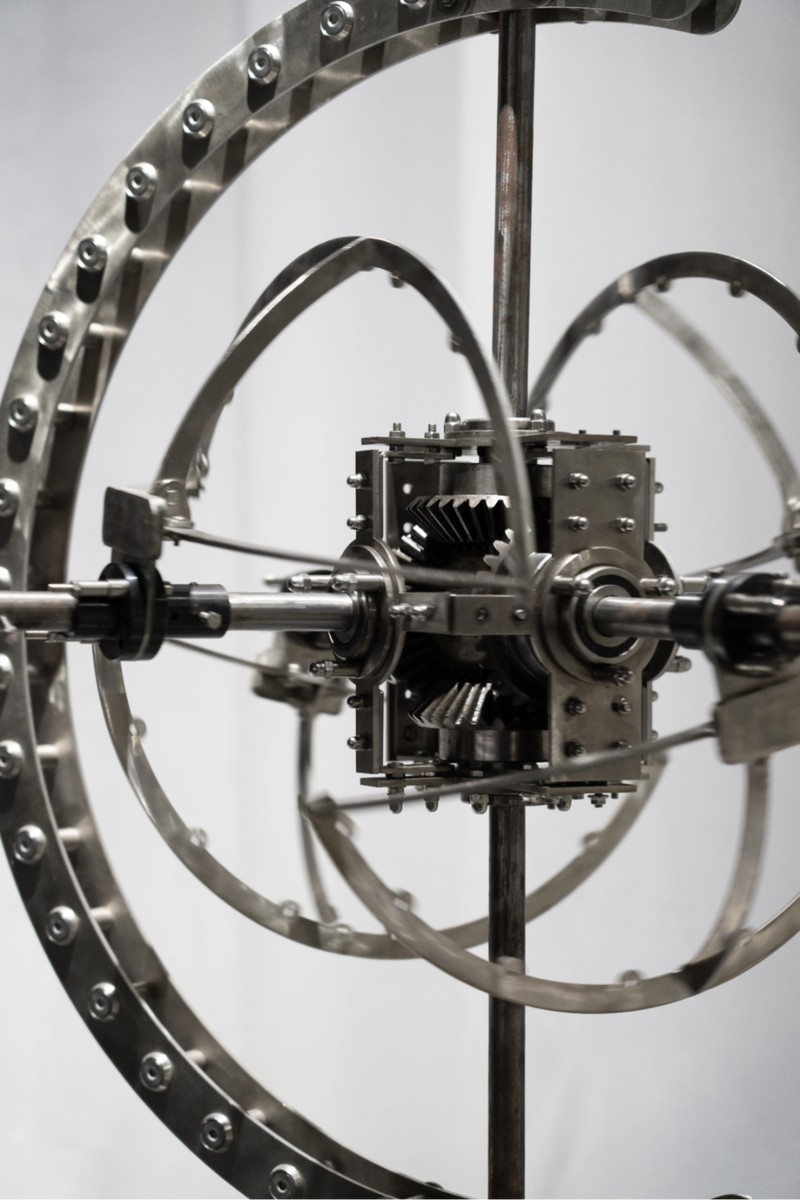

循回仪| 聂士昌 | 装置 | 100cm×100cm×80cm | 中国美术学院

这件装置通过将两种不同材质的机械生物并置,试图通过技术模拟和表现时代,塑造出远古的青铜时代与未来的赛博时代碰撞的张力,让青铜时代的狞厉美学与硅基时代的精密线路在太极旋转中互噬共生,在齿轮咬合间演绎文明迭代的永恒轮回。作品同时试图诠释《荀子·王制》中“始则终,终则始,若环之无端也”的时空哲思:世间万物的运动都遵循着永恒的循环系统,无始无终,时代和历史或许也是如此。

枯木逢春| 聂士昌 | 装置 | 50cm×50cm×170cm | 中国美术学院

作品通过对金属机械和枯木进行嫁接,将现代科技的产物与传统造景艺术进行交融,来探索生命与技术、自然与人工的相互作用。看似死寂的枯木通过电机驱动下机械花的开合,重新显示生机,反映出技术与自然并非完全对立,而是在尊重自然法则的基础上,焕发新的力量和生命。

律动| 聂士昌 | 装置 | 70cm×45cm×125cm | 中国美术学院

该作品以不锈钢精密机械及废旧的金属装置为核心元素,金属雕塑以连续不断的起伏和变幻,展现生命的节奏与韵律,揭示了自然界和人类工业生活中潜在的链接秩序和运动的节奏感。作者希望通过机械的律动关系更大范围地去寻求当下与未来之间的关系,这也是创作中蕴含的某种当代性,或者现实性。

璇玑仪| 聂士昌 | 装置 | 80cm×80cm×170cm | 中国美术学院

这件机械装置以古代天文观测仪器为灵感,通过将精密的机械结构与东方星宿符号并置,探讨自然与科技、传统与当代之间的辩证关系。作品兼具理性结构与哲学意味,既凝结了作者对自然宇宙中循环规律的理解与思考,亦展现了新生代从艺者对中华古老智慧的致敬。

推荐语:

聂士昌的毕业创作系列,以精密的机械装置为骨,深厚的东方哲思为魂,呈现了一场科技与人文的深度对话。《滴动仪》《循回仪》《璇玑仪》等五部作品,绝非简单的视觉奇观,而是对“中国古代宇宙观”的当代转译与深刻叩问。他巧妙地运用机械运动(水滴涟漪、太极旋转、齿轮咬合、生命律动、机械花开),将无形的东方智慧转化为可感可知的动态雕塑。精密的机械结构之下,涌动的是对“循环往复”、“天人合一”、“枯荣相生”等永恒命题的探索。系列作品不仅将青铜的狞厉与赛博的精密并置互文,更让枯木在机械驱动下重获新生,可以说,他在传统符号与现代科技的碰撞交融中,大胆探寻着工业文明语境下的“当代性”与自然法则的共生可能。他的作品是科技理性的诗意表达,也是古老智慧的当代回响,为我们理解自身在宏大宇宙秩序中的位置提供了独特而震撼的视觉哲思。

——管怀宾

中国美术学院教授、博士生导师本展览策展人

以上就是在本次展览中提名奖项的全部作品了,是不是超级精彩呢?未被提名奖项的参展作品也都是各家美院的心头所爱呢!我们将在下一期继续走进“光舟遂航——首届金鸡湖未来媒体艺术展”,探索更多精彩作品!

随着“光舟”逐渐驶向远方这场由青年艺术家引领的思想航行才刚刚开始未来,我们有理由相信金鸡湖美术馆将继续以策源地之姿不断推动艺术与科技深度融合转化高校资源、深挖在地属性为更多年轻艺术家提供展示与交流的广阔舞台用艺术更新城市、点亮生活。

分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]