分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]

2025-10-13 17:45

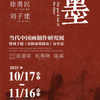

时代·人民《中国美术报》创刊10周年/2025艺术季

时代·笔墨 ——刘一原 徐勇民 刘子建当代中国画创作研究展

主办单位

《中国美术报》社 湖北中佳文化艺术传媒有限公司

承办单位

中佳美术馆 湖北美术学院当代中国画创研中心

学术支持

皮道坚 杭春晓 陈晶

学术主持

杨维民

出品人

甘艳玲

策展人

张慕洁

展览时间

2025年10月17日—11月16日

展览场馆

中佳美术馆

开幕式

2025年10月17日14时30分

学术活动

2025/10/20下午15:30—17:00

时代笔墨&实验水墨

—刘子建《实验水墨简史》分享会

学术主持:杨维民 教授

主讲嘉宾:刘子建 教授

访谈嘉宾:

皮道坚 华南师范大学教授

杭春晓 中国艺术研究院研究员 博导

刘一原 湖北美术学院教授

徐勇民 湖北美术学院原院长 教授 博导

陈晶 湖北美术学院艺术人文学院院长 教授

2025/11/1下午14:30—16:00

笔墨&旋律

——《心象律动》

主讲:刘一原 教授

主持:张慕洁 中佳美术馆馆长

2025/11/8下午14:30—16:00

笔墨&传承

——《阅读中的笔墨》

主讲:徐勇民 教授

主持:张慕洁 中佳美术馆馆长

展览前言

时代·笔墨

——当代中国水墨的承传与新变

文/杨维民

“笔墨当随时代”,清初石涛的这一声呐喊,穿越三百年的时空,至今仍在中国画坛回响。它道出了艺术创作与时代精神的深刻关联,也预言了中国水墨画在当代文化语境中必然面临的变革与挑战。当古老的水墨传统遭遇瞬息万变的现代社会,当绵延千年的文人画体系面对全球化的文化视野,当代中国水墨艺术家们如何以笔墨回应时代,如何在承传中寻求新变,成为这个时代不可回避的艺术命题。“时代·笔墨——当代中国水墨创作研究展邀请刘子建、刘一原、徐勇民三位探路者,以各自的切肤实验,回应“笔墨当随时代”的百年命题。

“时代·笔墨——当代中国画创作研究展”正是在这样的思考背景下应运而生。展览汇聚了当代中国水墨领域具有代表性的三位湖北籍艺术家的力作,通过他们的艺术实践,探讨水墨艺术在当代文化语境中的多种可能性。尤为引人注目的是刘子建、刘一原、徐勇民三位艺术家的创作,他们以各自独特的方式诠释“笔墨当随时代”的深刻内涵,展现出中国水墨艺术在当代的生机与活力。

“笔墨”二字,自宋人提出“气韵本乎笔墨”以来,便不只是工具层面的勾皴点染,更是中国人观看世界、安顿自我的精神语法。然而,任何语言一旦固化,便失去与时空对话的能力;笔墨若不能随时代而震颤,终将沦为博物馆里的遗形。笔墨语言作为中国水墨艺术的核心,从来不是僵化的形式套路,而是流动的生命体验与时代精神的凝结。从宋代范宽的雄浑山水到元代倪瓒的疏淡意境,从明代徐渭的纵逸泼墨到清代八大山人的孤傲简笔,每一时代的杰出画家都以其独特的笔墨语言,记录下了那个时代的精神气质与审美追求。在当代,这一传统依然在延续,只是表达的方式与内涵已发生深刻变化。

刘子建的实验水墨创作,可谓对传统笔墨语言最为彻底的当代转化。作为中国实验水墨的代表人物,刘子建大胆突破了传统水墨画的笔墨规范与图式结构,将水墨引入抽象表现的领域。他的作品中,墨色不再是描绘物象的工具,而是具有独立审美价值的主体。那些奔涌的墨渖、碰撞的色块、交织的线条,构成了一个充满张力与动感的视觉世界。刘子建把宣纸变为“太空舱”,让墨在离心力的撕扯中形成宇宙裂变般的痕迹;传统“中锋”被拆解为高速飞旋的碎片,却反而释放出新的“骨法”。他用实验水墨简史告诉我们:笔墨的“法”可以被解构,但“魂”必须在更辽阔的维度上重新集结。在《时间碎片》《星瀚》等代表作中,刘子建通过拓印、拼贴、滴洒等多种手法的综合运用,创造出一种既传统又现代的视觉语言,将水墨艺术带入了一个全新的表现维度。他的创作不仅拓展了水墨的材质可能性,更重要的是,他将现代人的生存体验、时空观念与宇宙意识注入水墨之中,使这一古老画种焕发出强烈的当代气息。

与刘子建的激进实验相比,刘一原的“心象风景”则体现出另一种创新路径。作为湖北水墨的代表性画家,刘一原深入研习传统,却不为传统所囿。他的“心象风景”系列作品,将西方现代艺术的构成理念与中国画的写意精神巧妙融合,创造出一种既具东方韵味又富现代感的艺术样式。在他的画作中,山川云树不再是客观物象的再现,而是心灵情感的投射与生命体验的象征。那些流动的笔触、朦胧的墨色、虚幻的空间,共同营造出一个超然物外的精神世界。刘一原的创新在于,他既保持了传统水墨的笔墨精髓,又赋予其全新的表现形式与精神内涵,使水墨画在当代文化语境中获得了新的生命力。刘一原将音乐五线谱的韵律写入水晕,以“墨线”对位“声线”,在宣纸上指挥一场无声的交响。墨色不再只是视觉的,更是可听、可呼吸的时间切片;当“楚乐”在现场与他的山水共振,笔墨第一次被证明可以“演奏”时代的心跳。

徐勇民的“大花卉”系列则从另一个角度诠释了笔墨的当代性。作为湖北美术学院的原任院长,徐勇民对传统有着深刻的理解,但他的创作却展现出鲜明的当代意识。“大花卉”系列以中国民间常见的红花布为灵感来源,将这一极具民族特色的视觉符号转化为水墨表现的对象。在徐勇民的笔下,大红花不再是简单的物象描绘,而是成为承载文化记忆与情感认同的象征。他以极为当代的构成方式重新诠释这一传统图案,通过色彩的强烈对比、形态的夸张变形、空间的平面化处理,创造出既有民族底蕴又具现代视觉冲击力的画面效果。徐勇民的创作提示我们,水墨的当代性不仅体现在形式语言的创新上,更体现在对传统文化资源的创造性转化与当代诠释中。他剥离传统笔墨程式,保留最朴素的线条与水分,把“传承”从临摹而活化为一帧“未完成”的山水,使笔墨在代际传递中持续生成新的语义。

三位艺术家,三种向度,却共同揭示:所谓“笔墨随时代”,不是抛弃传统,而是让传统在当代语境中重新成为“前沿”。墨依旧黑,纸依旧白,但黑与白的比例、速度、温度、声场已被重新校准;它们不再只是“画”出山水,而是“写”出数据、城市、星云与心跳。他们的笔墨新探索,代表了当代中国水墨艺术发展的三个不同面向:刘子建的实验水墨侧重于对水墨媒介本身可能性的拓展;刘一原的“心象水墨”着眼于传统笔墨精神的当代转化;徐勇民的“大花卉”系列则致力于传统文化符号的现代重构。他们的创作路径虽有不同,但都体现了对“笔墨当随时代”这一艺术规律的深刻理解与自觉实践。今天,当人工智能可以生成任何图像,笔墨的不可替代性恰恰在于:它必须经由人的呼吸、体温与迟疑,才能抵达纸面。刘子建的撕裂、刘一原的吟唱、徐勇民的传递,都在证明:笔墨之“变”不是目的,而是让笔墨之“常”——那份对万物柔软而坚韧的感知——在每一次时代震荡中重新醒来。

当代中国水墨艺术的发展,正处在一个传统与现代、本土与全球、承传与创新多重张力并存的历史节点。一方面,水墨艺术需要坚守其文化身份与精神内核;另一方面,它又必须面对当代社会的视觉经验与文化语境,实现创造性的转化与发展。这种转化不是对传统的简单否定,而是对其精神内涵的深化与拓展;不是对西方艺术的盲目追随,而是在对话中确立自身的主体性。“时代·笔墨——当代中国画创作研究展”通过展示这些具有探索精神的水墨作品,旨在引发人们对中国画当代发展的深入思考。展览不仅呈现了艺术家们的创作成果,还通过系列学术活动,如“时代笔墨&实验水墨”:刘子建新书《实验水墨简史》分享会、“笔墨&旋律”:刘一原谈笔墨之韵律、“笔墨&传承”:徐勇民谈笔墨之解读等,构建一个关于水墨艺术当代发展的交流对话平台。这些活动将邀请艺术家、批评家与观众共同探讨水墨艺术在当代文化中的定位与前景,促进水墨创作的深度交流与思想碰撞。

笔墨作为中国水墨艺术的核心,其生命力在于不断的创新与发展。真正有生命力的笔墨,既扎根于深厚的传统土壤,又向着当代生活的阳光雨露生长;既承载着民族的文化基因,又回应当代人类共同的精神关切。在这个意义上,“笔墨当随时代”不仅是一种艺术主张,更是一种文化责任与历史使命。

期待通过本次展览,观众能够领略当代中国水墨艺术的丰富面貌,感受艺术家们在笔墨探索中的创新精神与智慧,进而思考中国水墨艺术在全球化时代的文化价值与发展路径。在中国文化自信日益增强的今天,水墨艺术的当代转化不仅关乎一种艺术形式的命运,更关乎中华优秀传统文化在当代的创造性转化与创新性发展。让我们共同见证这一充满生机与挑战的艺术旅程,期待中国水墨艺术在新时代绽放出更加灿烂的光彩。

愿观众步入展厅,听见墨在纸上裂帛的声响,那是笔墨对时代最及时的回答,也是时代回赠给笔墨的最新年轮。

2025年10月8日写于京城嘉苑

参展艺术家及部分作品(节选)

刘一原丨Liu Yiyuan

1942 年出生于武汉市。湖北美术学院中国画系教授,1959年即以绘制中国古代绘画为职业,1979 年考取湖北艺术学院美术系(后为湖北美术学院)中国画专业研究生。毕业后留校执教山水画和花鸟画,并致力于现当代水墨的创作与研究。

刘一原丨《蓝英》95×178cm 2025年

刘一原丨《山枫》96×177cm 2025年

刘一原丨《相交》127×290cm 2024年

刘一原丨《游丝》68×69cm 2024年

刘一原丨《春涛》67.5×69cm 2024年

徐勇民丨Xu Yongmin

湖北美术学院教授、博士生导师;澳门城市大学博士生导师;湖北省高校美术与设计教学指导委员会主任;民盟中央美术院副院长;民盟湖北美术院院长;湖北省人民政府文史馆馆员;湖北省人民政府文史馆书画院院长;获湖北“文化名家”称号;享受国务院政府特殊津贴。

徐勇民丨《湛湛露斯》 116×205cm 纸本 2016年

徐勇民丨《雲君》 89×96cm 纸本 2020年

徐勇民丨《惊鸿》 69×138cm 纸本 2020年

徐勇民丨《弯弓》 138×69cm 纸本 2024年

徐勇民丨《山影》69×138cm 纸本 2024年

刘子建丨Liu Zijian

生于湖北省荆州市,1983年毕业于湖北美术学院中国画专业。深圳大学美术与设计学院教授。中国国家画院研究员,中国新水墨画院副院长,中国文化艺术发展促进会水墨实验研究专业委员会副主任。

刘子建丨《伟丽》 106×357cm 纸本 2024年

刘子建丨《诡丽—32》 136×68cm 纸本 2017年

刘子建丨《万尘息吹—1》 136×68cm 纸本 2023年

刘子建丨《含章》 68×68cm 纸本 2016年

刘子建丨《玄览》 96×178cm 纸本 2025年

关于学术主持

杨维民

美术学教授、美术批评家、资深策展人。

1958年出生于邯郸,先后工作、任教于北京、武汉、天津,现居北京。1992年考入中央美术学院美术史系研究生班,专业方向:中国古陶瓷美术史研究,师从汤池教授、叶喆民教授和薄松年教授,系中国古陶瓷学会会员、中国磁州窑研究会理事。

曾任人民美术出版社《美术向导》杂志责任编辑、湖北美术学院《学报》执行主编兼编辑部主任、湖北美术学院美术学系教授、湖北日报社《艺术派》杂志主编、天津画院艺委会秘书长兼青创中心主任、天津美术学院艺术与人文学院研究生导师、北京今日美术馆艺术汇艺术总监、森林中国绿色发展基金艺术总监。现任《艺术之旅》主编、湖北美术学院艺术人文学院研究生导师、南通大学艺术学院研究生导师兼后海派艺术中心主任、湖北美术学院当代中国画创研中心学术主持。

分享到微信,

请点击右上角。

再选择[发送朋友]

或[分享到朋友圈]